800年前的戏曲舞台

2025-02-07 发表|来源:太原日报|作者:姚成

山西被称为中国戏曲艺术的故乡,各种戏曲形象在文物中并不鲜见。

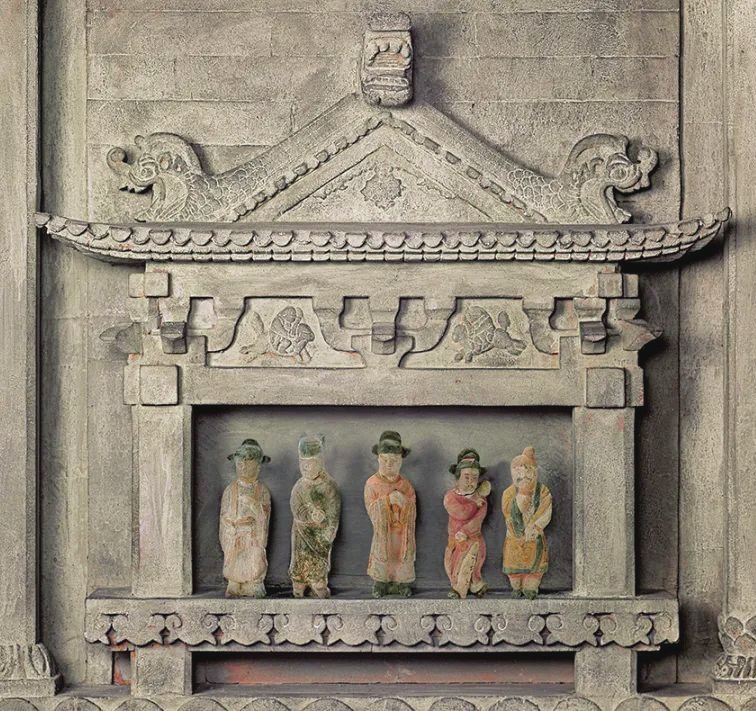

1959年,金代董明砖雕墓在侯马市西郊牛庄村发掘,墓室北壁上部的砖雕戏台上,有一组精彩的砖雕戏俑闻名于世。

董明墓砖雕戏俑,一组5件,高约20厘米,5个戏俑并列一排,均施彩绘,色彩绚丽,形象生动,分别代表着生、旦、净、末、丑不同的角色。

左起第一人,头戴黑幞头,身穿宽袖红衣,敞襟露胸,身刺花纹,面饰蝴蝶状脸谱,右手执一纸卷,左手置于胸前,食指与中指指向胸口,好像在倾诉,这是“装孤”,即专门扮演官员的角色。

左起第二人,头戴黑帽,身穿圆领窄袖黑袍,左手撩起衣襟,右手握拳,面向左侧而手指右边作传话状,这是“副末”,一个专门插科打诨、制造笑料的滑稽角色。

位于正中间的人物,头戴黑色展脚幞头,身穿宽袖圆领红袍,腰间束带,脚蹬黑靴,双手捧笏贴于左胸,神态自若,这是“末泥”,也是整出戏中的主角。

左起第四人,面容秀丽,头挽发髻,形若花冠,身穿窄袖团花红袄,腰束黄色巾帕,左手放在腹部上,右手则拿一扇子搭于左肩,两腿交叉,右脚轻轻踮起,张口露齿,神情活泼,这是“装旦”。“装旦”也是金元戏曲中常见的“引戏”,在演出中首先出场表演,然后引出其他角色,大多为女子装扮。

最右边的一位身材最为矮小,胸部敞开,脸上眼、鼻部涂抹粉团,双目斜抹八字眉,两面颊各抹一团黑,作吹口哨状,十足的市井形象,是为“副净”。他和“副末”互相配合,共同营构滑稽场面。

早期的杂剧本以“副净”“副末”为主演,而董明墓所处时期的戏曲以滑稽调笑为主要表现形式,所以“末泥”居中,成为了主演。早期戏曲表演都是男性,即使是女性角色也由男性反串,叫“装旦”,过去又叫“假妇人”或“乔妇人”。宋、金、元时期开始,女性也加入到表演队伍中,逐渐成为比较重要的角色。这组金代戏曲人物俑和元代杂剧的演出形式非常相似,反映了早在十二十三世纪,中国的戏剧艺术已基本发展成熟。

山西地方戏曲艺术历史悠久、种类繁多,在中国戏曲舞台上占有重要地位。蒲剧(蒲州梆子、乱弹、晋腔)、晋剧(中路梆子、太原梆子)、北路梆子和上党梆子是山西地方戏曲的四大剧种,称为“四大梆子”。这四大梆子同根异枝,一脉相承,是梆子腔的正宗,它们代表着地方戏曲艺术的历史文化价值。

山西人爱听戏的传统由来已久,不仅爱听戏,还善创作戏曲剧本。中国戏曲发展从宋代诸宫调、金院本、元杂剧,到明传奇,山西籍的戏曲家和戏曲故事数不胜数。如中国元曲四大家——关汉卿、白朴、马致远、郑光祖,除马致远外,其他三位都与山西有着密切的关系。《西厢记》《赵氏孤儿》《打金枝》的故事也都发生于山西。

山西是华夏文明重要的发祥地之一,物华天宝、人杰地灵。尧都平阳、舜都蒲坂、禹都阳城,都在晋南。山西南部自古就是农业发达的地区,又是中原地区东西南北的交通要道,多少悲欢离合、缠绵悱恻的故事都发生在这里,为中华戏曲留下了丰富的素材。宋元时期,正是中国戏曲走向成熟的阶段。山西南部地区,社会相对稳定,经济发展,文化繁荣,戏曲已经成为人们生活中重要的一部分。诸宫调、金院本、元杂剧,这些都备受民众喜爱,勾栏瓦舍、“舞亭”“舞楼”“乐楼”随处可见,神仙教化、孝子节烈、才子佳人的故事也被人们津津乐道,直至今天。

花样秧歌闹新春

花样秧歌闹新春 乐见传统戏曲迎来更多“追戏人”

乐见传统戏曲迎来更多“追戏人” 2024年话剧:催生新样态 构建新业态

2024年话剧:催生新样态 构建新业态 何冀平:倚楼观天下 执笔写春秋

何冀平:倚楼观天下 执笔写春秋 宏观视野下的沉浸式演艺

宏观视野下的沉浸式演艺

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572