真实感人 生动风趣——评晋剧现代戏《刘胡兰》的艺术特色

2015-11-08 发表|来源:中国晋剧艺术网|作者:智联忠

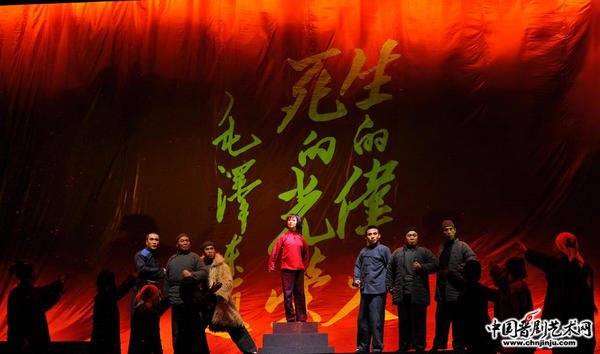

刘胡兰,是中国革命史上一位可亲可敬的青年战士,是千百万人民心中的女英雄,更是一位信仰坚定、意志顽强的革命烈士。由吕梁市晋剧院创编的晋剧现代戏《刘胡兰》,通过对刘胡兰的身世、家庭环境、参加革命过程,以及她为革命保守秘密而壮烈牺牲的动人事迹,向首都观众艺术地再现了这位“生的伟大,死的光荣”的共产党员。该剧以真实的情感生活、生动童趣的细节、可亲可敬的人物,在轻描淡写之中塑造了一位不平凡的英雄。真实感人、有血有肉的胡兰子感染了广大观众。

首先,晋剧《刘胡兰》通过刘胡兰鲜为人知的生活细节和家庭背景,拉近了观众和英雄的距离,内容真实感人,情节入情入理。刘胡兰,山西省吕梁山下文水县云周西村人,幼年丧母,由奶奶抚养长大。继母胡文秀嫁入刘家以后,刘胡兰和妹妹爱兰子在其照顾下过着普通的农家生活,胡文秀相夫教子,一家人亲密无间。不过,刘胡兰本不叫这个名,原名“富兰子”,那“刘胡兰”三个字是怎么来得呢?刘胡兰参加革命前家庭环境如何呢?以往作品中对这些涉及较少,但这恰恰是一个人成长中不可或缺的部分,英雄的诞生不是凭空的,刘胡兰的成长过程也是这位英雄生命历程的重要组成部分。9岁之时,富兰子想去上学,奶奶死活不答应,一个女孩子,整天抛头露面,成何体统?在胡文秀的一再劝说下,奶奶依然不同意,在村长的开导下奶奶最终才同意让她上学。可上学,总得有个名字啊,奶奶又不识字,于是母亲胡文秀在为其写名字之际,将富兰子的名字改为“刘胡兰”,以表自己对孩子的疼爱。剧中,刘胡兰欣喜若狂,对改过的名字甚是喜爱。怯生生地一声“妈”,喊出了胡文秀对刘胡兰的爱,喊出了从小没妈的酸楚,喊出了穷困家庭的一丝温馨。与小王、小武二人谈理想的一段对话,也真实地反映了一个孩子的心灵世界,我(小王)要当记者,我(小武)要办农庄,胡兰子则想像吕雪梅那样做一名老师,教娃娃们念书识字……这些生活细节,看似没有什么伟大之处,似乎与我们心目中的女烈士相距甚远,其实,这才是真正的刘胡兰。剧作忠于生活现实,向大家讲述了关于刘胡兰更多的生活,年仅15岁便献出宝贵生命的她,正是在这些日常生活细节的支撑下才更加血肉丰满。观众也在这种真实的叙述中不知不觉地走向了刘胡兰,一步步走进这位楷模的内心,这位年幼的女烈士确有着不平凡的经历,真实生动的细节深深地印在观众的脑海里。

第二,该剧着重表现刘胡兰日常生活状态,舞台上塑造了一位可爱、倔强、机敏、坚强的女娃娃,消除了对英雄形象过犹不及的拔高,一位真实的儿童团长跃然戏曲舞台之上。刘胡兰,在抗战时期当了儿童团团长,她年幼志气高,在日本帝国主义的欺辱下,在共产党员革命精神的影响下,幼小的心灵为烈士的鲜血与生命深深震撼,进一步坚定了要当一名共产党员的信念。贫苦年代,上学识字,是多少孩子心中一个奢侈的期盼。刘胡兰面对奶奶的极力反对,死缠,说理,虽然使出了浑身解数也未能说服奶奶。《刘胡兰》正是充分尊重了人物的历史真实,合理把握了她的心理特征,不超越,不拔高,没有把刘胡兰写成反抗精神强烈,从小就是个强人、英雄。孩子,毕竟是个孩子,十多岁的女孩非要比成年人还强三分,令人难以置信,这样的处理在其他作品中屡见不鲜。该剧则用朴实的语言描绘了刘胡兰真实的生活,塑造了一个真实、可爱的小姑娘。她虽然年幼,但机敏过人,骨子里又透着几分倔强。村里妇女为战士们做军鞋,她日夜劳作废寝忘食,在对待阎六娘以次鞋哄骗过关并依仗农会主席压制她时,刘胡兰不畏权势,用斧头砍断鞋底当众揭穿了其偷工减料的卑劣行为。小通讯员小王、小武被日本人杀害后,她化悲痛为力量,决心要为他们报仇。直至面对阎匪军武力的威胁、权欲的诱惑也未曾吓倒,在铡刀前刘胡兰“怕死就不当共产党员”的豪言充分体现了她坚强的内心。可爱、机灵、坚定、倔强、一条道走到黑,正是一个孩子的性格特征,任何附加的成熟特征都会使这个年少的英雄僵死,让观众与她拉开心理上的距离。

第三,剧作在舞台呈现上,没有因革命题材而以庄严、凝重贯穿全剧,而是通过幽默的人物、风趣的语言、童真的情节,活跃了演出气氛,增强了这出戏的看头。在戏曲现代戏作品中,革命题材戏占有相当比重,革命精神的鼓舞、教育意义无疑成为这些剧目的共性。政治意义浓厚、革命意识强烈的戏,从思想内容到舞台呈现上都突显出一种庄严。晋剧在表现刘胡兰的时候没有循规蹈矩,让英雄的伟大化解在日常生活中,剧中语言幽默风趣、地域特色浓厚。开场一曲“交城的山来交城的水,不浇那个交城浇了文水……”立刻把观众的心拉到了山西,走进了文水。石狗子,一上场就刻画出一副贼眉鼠眼的样子,动作猥猥琐琐,打快板似的唱腔更强化了他的可恶嘴脸。被刘胡兰等耍笑之后,看到有人来了,夹着尾巴一溜烟地跑远了。胡兰子与小伙伴一同嬉戏打闹,在儿童团上课上操,站岗放哨,闲暇之时,几个朋友还畅谈自己的人生理想,有时小孩也会为自己的生命思前想后。小王说:“如果革命就差那么一点点就胜利了,我却牺牲了,多冤!”小武说:“如果革命就差那么一点点就胜利了,为了革命的胜利,需要有人去牺牲,我就去牺牲!”孩子们的聊天其实和他们的思想一样自由,说什么都无所谓,这种对革命的畅想、对生命的展望,充满了童真的趣味。演出前三场都在这样充满儿童气息,交织着石狗子、阎六娘等幽默风趣的人物关系中推进。这些打破一贯庄严气氛的艺术处理,不但没有削减英雄就义的神圣和崇高,而且增强了戏的可看性。笔者一直认为,当下愉悦人心、看得轻松的戏并不多,革命政治题材方面这样的戏就更少了,这样的戏正是应该提倡的,起码应该占有一定比例,寓教于乐的演出会得到更多观众的欢迎和支持。

第四,在表演方面,晋剧《刘胡兰》行当设置齐全,演员表现力丰富,唱腔精彩迷人、韵味十足。戏曲表演按行当来划分人物,不同的行当表演风格迥异,即使是同一行当不同的流派也异彩纷呈。该剧生旦净丑俱全,使舞台表现得到了丰富。旦角中有小旦(刘胡兰),有花旦(阎六娘),有些角色还是由刀马旦扮演的;生角中有老生和小生;花脸和丑角的表演也为演出增色不少。扮演大胡子的是花脸演员鲁盼波,粗犷的唱腔、趾高气扬的吼喊把勾子军的蛮横、残忍表现得淋漓尽致。阎六娘在花旦演员雒芳芳的表演下,塑造得妖冶放荡。刘胡兰的母亲胡文秀是由牛派传人郝登莲扮演的,其表演稳健大方,庄重亲切,唱腔缠绵柔美,塑造了一位勤劳、慈爱的母亲。最为突出的当属青年演员李莉芳,她是吕梁市晋剧院的杏花奖获得者,由她扮演的刘胡兰活泼可爱、善良淳朴,既不失孩童的天真,又多了几分成人的理性。李莉芳嗓音甜美,收放自如,演唱字正腔圆,唱出了晋剧小旦的华丽嘹亮,也唱出了青衣行的委婉动听;民歌与晋剧的融合更为演出锦上添花。值得称颂的是:剧中刘胡兰从9岁讲起,一直到15岁,均由李莉芳一人扮演。她从童真可爱的幼小孩童演到有勇有谋的钢铁战士,情绪饱满适度、感情把握准确、塑造人物到位,足见演员较好的表演功力。一位三十出头的青年演员把一个十多岁的孩子演得活灵活现,不能不令人佩服。整体上看,演员演出投入,唱念做打俱佳,充分体现了晋剧的特色,山西的语言、生活习俗、历史环境也得到了全面的展现,不同流派、行当的表演为演出增添了新的光彩。

此外,笔者认为该剧还存在一些不足。剧本结构上,前三场主要讲述生活中的刘胡兰,情节设置上可以再紧凑一些。唱腔设计和配器方面,整个音乐都比较流畅,剧种特色也比较鲜明,刘胡兰的唱腔中吸收了山西民歌和歌曲演唱技巧,在整出戏的后半段晋剧味稍有点淡。在舞美方面,还需要进一步融入剧情,灯光的运用还没有准确地为人物塑造、舞台表现服务好。

晋剧《刘胡兰》,以刘胡兰的现实生活为题材,通过真实的生活场景、生动的情节,向观众展现了这位英雄背后的动人故事。剧作深入生活,塑造了一位聪明、灵巧、倔强、刚强的小姑娘;演出以情感人,胡兰子的坎坷经历和革命情怀,以及她天真、淳朴的情感,深深地感动着每一位中华儿女。鲜明的人物形象、幽默风趣的语言、浓郁的地域特色,以及精彩的表演,使整个演出呈现出真实感人、生动风趣的艺术特色。经过不断的打磨修改,该剧一定能够成为一出经典的现代戏。

文于2012年 青年戏剧评论家 中国晋剧艺术网特约撰稿人 智联忠 /文

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572