就这个feel,倍儿爽!——观都市情感川剧《琵琶声声》

2016-04-24 发表|来源:中国晋剧艺术网|作者:王嘉

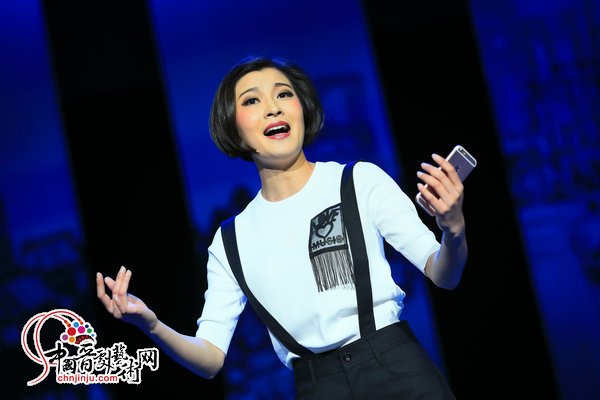

未观其剧,先闻其名。精彩的文案,刷屏的标题,靓丽的照片,以及剧中演员和主创个个帅气逼人、美丽动人的青春形象,铺天盖地早已将人诱惑不已。就是这样的宣传或许在影视作品中早已屡见不鲜,但发生在一个戏曲新创剧目上——都市情感川剧《琵琶声声》绝对鲜见。该剧由成都市川剧院创作演出,潘乃奇编剧,熊剑导演,周玉作曲,林雨佳、张亮、吴雯婷、王小超、李玲琳等90后主演。

宣传是手段,内容是核心。更吸引眼球的,是用川剧来呈现都市情感题材的独特与新颖,这对于川剧来说是首次,放眼全国戏曲创作,也可谓新鲜。目前戏曲作品与创作本身面临着历史题材、近代题材居多,当代题材少、都市题材更少的问题,存在脱离时代、远离青年的普遍现象。而这些则恰恰制约了戏曲现代化的发展之路,影响了戏曲题材的扩展、年轻观众的培养,青年演员的锻炼等。故而,这样的创作值得肯定、值得发展、值得努力!

演现代戏与传统戏不同,尤其对于演员的要求。传统戏可以通过妆容、髯口等手段进行辅助人物年龄的塑造,但现代戏中并不会如此,尤其是中年演员不容易塑造年轻角色。这其中存在每代人不同的价值观、生活方式与社会环境的差异等,但最根本的还当是不同年龄段的不同状态、体会与精神。这对于戏曲演员来说相当困扰,因为戏曲演员的成长是靠“台上一分钟,台下十年功”的真本事不断磨练积累而来的,当功成名就、艺术成熟、获得一些塑造角色的机会时恐已近中年,此时再回头去塑造年轻角色多少会有些力不从心。但成都市川剧院不同,该院刚入职不到一年的90后、平均年龄20岁的演员们就获得了演现代都市剧、塑造现代青年角色的机会,除本色出演外,我认为还有更多的方面值得思考。

一代戏曲演员应当有一代戏曲演员的成长方式。在当下青年热追影视剧、歌手时,我们不难发现,他们所追捧的绝大多数都是与自己年龄相仿的青年,而不是年长几十岁的跨龄偶像。他们都具有共同的青春活力、语言思想。当代青年戏曲演员就应当把主要观众群定位在同龄人中,努力去吸引同龄人来观看喜爱戏曲,而不能是仅仅希望自己能受到“白发”观众的追捧。这不仅仅需青年演员自身来完成,还需要具有青春气息作品的助力。曾经看过一些现代戏里,青年演员塑造青年人物,即使与剧中人物年龄相当,演员仍然套用老一套程式与身段,塑造的角色给观众呈现了一种传统戏中“老生”或“花脸”的形象,无法进行与现实生活真实的表演与塑造,但很欣慰看到该剧的几位演员都十分具有现代气息与活力,把这些人物真实的塑造到舞台上了,这种塑造既是演员即有青春气质的本真又是与艺术的结合,令人称赞。采用青年演员排演现代青春题材的戏曲作品,年龄段合适,青年演员可以得到更多表现的机会,也可以得到更直接的现代戏锻炼,也有利于青年戏曲明星的成长。成都市川剧院以人才梯队的优秀建设恰恰地缔造了这种可能与成功。

改编自高明撰写的元杂剧《琵琶记》,是川剧高腔四大本之一,写汉代状元蔡伯喈不忘父母妻室却迫皇命入赘相府,伯喈父母相继辞世,赵五娘卖发乞讨进京寻夫,伯喈闻讯毅然辞官回乡被打“三不孝”与讲述“三不从”的感人故事。忠孝难以两全,在封建社会中加以官场的黑暗与腐败,越发悲凉。然现代社会不同,阳光、自由、个性都是当代青年所可具有的。编剧潘乃奇结合当前社会的普遍问题,将进城打工、“北漂”族、异地恋等现实问题搬上了舞台,描写了来自成都的蔡清朗在北京打工不忘隔地相恋的成都川剧演员赵如梅,病重的清朗父亲一直被如梅和喜爱如梅的同事风华共同照料,而在京的蔡清朗则遭遇到了具有“富二代”身份同事文婷的热情追求,清朗在一系列困难、诱惑、抉择下决定回到成都,携手如梅共同创业,共同实现理想与幸福的故事。由于剧中如梅是一名川剧演员,在戏中“排练并演出《琵琶记》,扮演‘赵五娘’角色”,产生中了戏中戏,使《琵琶记》与现代“琵琶声声”的结合的更加紧密、更加明朗,无论是戏里角色还是台下观众都对《琵琶记》与现代“琵琶声声”产生了对照、呼应与思考。

简约是该剧的令人倾心的又一亮点,在如今创作的“大”追求下,作为现代都市题材,却回归到了如此纯粹的写意舞美、朴素灯光之中。清心淡雅的舞台呈现并未影响到都市场面的情境营造,而是通过剧本情境的设定与导演手法调度表演的配合,一幕幕排练场、家中客厅、火车站、酒吧、写字楼办公室等场景在舞台写意的呈现与观众欣赏过程中的意象相结合,描绘于脑海。

该剧从初始的题材、剧本、排演、宣传,到拉赞助、演出、售票及后续评论建议的完善,其构作的流程不得不提。正是有这样对新题材新演员新手段的理念,有对艺术创作过程整体性的认知、统筹与行动,赖以这样贯穿于整个戏曲构作过程的主干、细节都值得称赞与借鉴,如果能够赖以这样的思路与团队,相信其他川剧作品在创作或全面的实施过程中都能够得到与以往而不同的收获。

该剧首演的呈现就以明确清晰的结构为该剧今后的提升奠定了良好的基础,而演出时长的可填充性也定会为该剧的加工带来更多的便利与空间。故而在此也列举一些建议以供参考:1.从总体看,《琵琶记》与剧中现代故事的相连与呼应贯穿在前部分都比较完整,后部分则缺少对照。由于《琵琶记》历史背景的封建性,封建思想与环境对蔡伯喈产生的影响注定了其与赵五娘的悲欢离合,而剧中的现代故事不同,蔡清朗在现实诱惑下的抉择与行动毅然坚定,而他还与蔡伯喈已经与赵五娘结婚的情况不同,赵如梅只是他未婚的女朋友,所以他追求自由爱情的果敢和面对利益诱惑的婉拒是《琵琶记》所不能比拟的,这其中或有个人意志,但或更有社会环境时代思想的变迁因素。因此建议可适当考虑蔡清朗回成都并追求如梅成功之时,增加对《琵琶记》的对照,以完成《琵琶记》贯穿的完整性,同时也增加了《琵琶记》在剧中贯穿所应有意义的阐述与呈现。2.作为一部都市情感题材,全剧对剧中人物情感的描述相对充实,而对他们作为现代青年,对他们在都市生活、现代思想、现实追求、未来发展方面理性思考的阐述都有待深入与加强。3.第四场赵如梅与蔡清朗见面的冲击还有待挖掘,无论是他们的心理活动还是外在的表达。包括蔡清朗与北京同事文婷感情的交往还没有达到能给与赵如梅见面碰撞所产生很强冲突的铺垫,清朗与文婷的交往如果能够在进行一些,面对清朗的现实利益诱惑甚至感情诱惑更多一些,这样的冲突或许更为强烈,以衬托清朗对选择回成都与女朋友如梅相伴之所牺牲。如梅在京演出前,她在演出后就可以见到清朗、和此次演出能赚到为清朗父亲治病的钱之心情的喜悦可以增加一些表达,这样如梅在演出时碰到清朗和文婷在一起的反差也会更大,戏剧性冲突会更强。4.在第四场如梅受到撞见清朗与文婷在一起的冲击后,在第五场面对清朗的解释或表白就很容易的接受了,缺乏如梅的内心的徘徊思考或外在的表达倾诉,甚至可以让如梅与她所扮演的《琵琶记》的赵五娘角色联系结合起来的进行表达。而追求如梅的风华与反对清朗支持风华与如梅在一起的赵母,介于清朗在北京的误会和出于对如梅善意的关爱与保护,可以对清朗追求如梅进行适当阻拦,这样也增加了戏剧的场面内容和表达空间。5.谢幕的方式给人惊喜,或是喜于出奇。但因为作为一部都市情感剧,来观赏之前或许就应该有接受这样看似叛逆但却吻合时代表达方式形式的心理准备,当看到结尾仍没什么表演呈现上的亮点或许是种遗憾的注定,但喜在谢幕时满足了这种心理,故而喜的更多的是对于这种热烈现代的表达的等待,如果能够在剧中加入更多这些时代感强、具有新探索与尝试的表演方式或许也会非常出彩……

独特的构作、新颖的题材、年轻的阵容和优秀的呈现交汇出了该剧青春的气质,这是具有探索意义的实践,充满了现代都市的气息,彰显着当代青年的风尚,更蕴藏着戏剧对这种青春气质的驾驭、呈现与包容。相信该剧一定能够受到青年观众的青睐。

《琵琶声声》,就这个feel倍儿爽!

青年戏剧评论家、中国晋剧艺术网站长 王嘉/文

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572