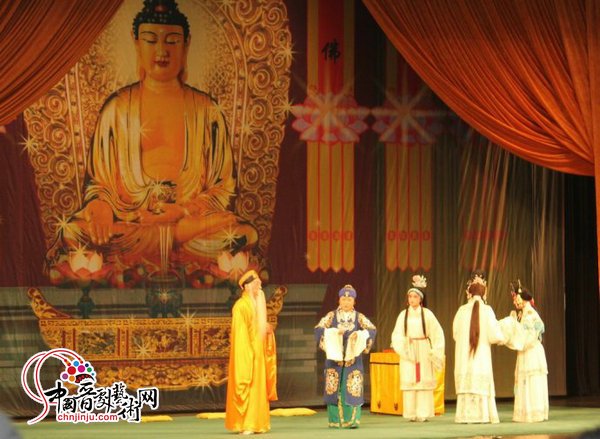

论佛教对中国戏曲的影响

2016-06-17 发表|来源:中国晋剧艺术网|作者:朱恒夫

佛教自东进之后,与中国本有的儒学、道教,形成了中国三大哲学思想体系,共同参与构造了中华民族的精神殿堂,在这一殿堂中生活的人们与他们的一切社会实践,无不刻上了儒、佛、道的思想印记。戏曲自然也不例外,从内容到形式,都受到这三者的影响,这方面的情形,前贤时彦皆有论述。然而关于佛教对中国戏曲影响的评述,稍嫌粗略,未能对两者之间的关系作详细的历时的描述,对一些现象也缺乏深刻而能揭橥本质的分析。本人长期从事佛教剧《目莲救母》的研究,对此问题一直注意搜集资料,今不揣浅鄙,将自己对佛教给予戏曲影响的认识公布于同好,以求教正。

佛教音乐对戏曲音乐的影响

佛教音乐是佛教的一个组成部分,它与佛僧、佛经一起传入中国。佛教僧侣无论是自修还是传道都要念经,而“念”并非是平常的念书,实际上是一种歌唱,“念”是唱诵之意。最早的佛教歌唱的主要方式是“呗赞”,“呗”是梵语的音译,又译称“婆陟”、“呗匿”。在古代印度,僧俗歌咏十二部经,不管是长行的散体内容,还是有韵的为诗体形式的偈颂,都称为“呗”。呗的特点是歌唱合于管弦,也就是说,唱诵时有管弦的乐器伴奏。佛教传入中国后,歌唱方式又新创了“转读”,其原因是梵语佛经经过汉译后,文体改变,经文较为整饬的形式有了较大的改变,变得散漫而不易于配乐歌唱,于是各地僧侣们便采用随口令式的民歌小调来唱诵佛经。所谓“其浙左、江西、荆、陕、庸、蜀,亦颇有转读,然止是当时咏歌,乃无高誉,故不足而传也”。

可能在佛教传入中国的早期,印度或西域僧侣仅传授了佛教的唱诵仪规,并未传授呗赞音乐,直至到了三国魏时,才有了呗赞音乐,传说曹植“感鱼山之神制”,方创制“渔梵”。而三国吴时支谦所译的《帝释乐人般遮琴歌呗》的面世与流传,毫无疑问,是呗赞音乐在中国形成的一个标志。《帝释乐人般遮琴歌呗》是《瑞应本起经》中的一部分,《经师篇总论》在评论支谦的贡献是说:“删治《瑞应本起》,以为学者之宗,传声则三千有余,在契则四十有二。”呗赞音乐的体系可能由支谦初步建成。不过,呗赞音乐不再全是原来印度的佛教音乐,而是中土化了的音乐,是印度音乐与汉地音乐的融合。《高僧传》说:“梵音重复,汉语单奇,若用梵音以咏汉语,则声繁而偈迫;若用汉曲以咏梵文,则韵短而辞长。”

之后,谱创佛教音乐者连续不断,如“支昙籥,本月支人,……特禀妙声,善于转读,尝梦天神授其声法,觉因裁制新声,梵响清靡,四飞却转,反折还弄。”“昙迁,姓支,本月支人。……巧于转读,有无穷声韵,梵制新奇,特拔终古。”

除了呗赞、转读之外,还有“唱导”这一歌唱形式。唱导是法师们运用各种音乐素材,吟唱能阐明佛教教旨的时事俗语。《高僧传》在介绍南朝宋道照时,说他“披览群典,以宣唱为业,音吐嘹亮,洗悟尘心,指事谪时,言不孤发。”各地“唱导”的音乐都是就地取材,故而音乐的风格都打上了地方烙印,“吴越志扬,俗好浮绮,致使音颂所尚,唯以纤婉为工;秦壤雍冀,音词雄远,至于咏歌所披,皆用深高为胜。”

总之,由呗赞、转读、唱导等形式组成了一个中国佛教音乐的体系,它因与雅乐、民间音乐在质素、风格上的区别,而称之为“佛曲”。佛曲中既有从印度传来的,也有汉人创制的。之后,积年增加,至唐时佛曲己相当的丰富。向达先生在《论唐代佛曲》中,引录了陈旸的《乐书》一百五十九卷“诸胡曲调”、南卓《羯鼓录》所载“诸佛曲调”等,其曲名为:

普光佛曲、弥勒佛曲、日光明佛曲、大威德佛曲、如来藏佛曲、药师琉璃光佛曲、无威感德佛曲、龟兹佛曲、释迦牟尼佛曲、宝花步佛曲、观法会佛曲、帝释幢佛曲、妙花佛曲、无光佛曲、阿弥陀佛曲、烧香佛曲、十地佛曲、大妙至极曲、解曲、摩尼佛曲、苏密七俱陁佛曲、日光腾佛曲、邪勒佛曲、观音佛曲、永宁佛曲、文德佛曲、婆罗树佛曲、迁星佛曲、提梵、九仙道曲、庐舍那仙曲、御制三元道曲、四天王、半阁么那、失波罗辞见柞、草堂富罗、于门烧香宝头伽、菩萨阿罗地舞曲、阿陀弥大师曲、云居曲、九巴鹿、阿弥罗众僧曲、无量寿、真安曲、云星曲、罗利儿、芥老鸡、散花、大燃灯、多罗头尼摩诃钵、婆娑阿弥陀、悉驮低、大统、蔓度大利香积、佛帝利、龟兹大武、僧个支婆罗树、观世音、居么尼、真陀利、大与、永宁贤者、恒河沙、江盘无始、具作、大乘、毗沙门、谒农之文德、菩萨缑利陀、圣主与、地婆拔罗伽。

约有70种。其中部分曲名为胡语直译,可能有曲无辞,由器乐演奏。从曲名上来看,许多是赞颂佛教领袖之作,当是在礼佛的仪式中演奏。佛曲的演奏场所开始在寺院之中,《洛阳伽蓝记》卷一记述了北魏时寺院的音乐活动:

景明寺。八月节,“京师诸像(佛像),皆来此寺。”“梵乐法音,聒动天地,百戏腾骧,所在骈比。”

景乐尼寺。“至于六斋,常设女乐。歌声绕梁,舞袖徐转,丝竹寥亮,谐妙入神。”“召诸音乐,逞伎寺内。奇禽怪兽,舞抃殿庭,飞空幻惑,世所未睹。”

寺院与凡俗社会是紧密地联系在一起的,寺院音乐的观赏者很多是世间的善男信女,因此,寺院音乐──佛曲,很容易流播到寺外,成为世俗音乐的一部分。隋朝宫廷设置的“九部乐”中的“西凉乐”,[于阗佛曲]就名列其中,这说明至迟到了隋朝,佛曲就已在社会上流行了。唐朝太常寺大乐署循袭隋朝九部乐,不过,将许多佛曲改了汉语名称。《唐会要》卷三十三、《册府元龟》卷五百六十九云:

太簇商,时号大石调:[破阵乐]、[大定乐]、[英雄乐]、[欢心乐]、[山香乐]、[年年乐]、[武成升平乐]、[兴明乐]、[黄驄人天云]、[卷白云辽]。[帝释婆野娑]改为[九野欢]、[优婆师]改为[泛金波]、[半射渠沮]改为[高唐云]、[半射设]改为[庆惟新]、[耶婆色鸡]改为[司晨宝鸡]、[野鹊盐]改为[神鹊盐]、[捺利梵]改为[布阳春]、[苏禅师胡歌]改为[怀思引]、[万岁乐]。

在唐之前,将运用于佛教法会上的乐曲称之为法曲,上述这些曲子自然也是法曲的音乐。至唐时,仍有此称呼。马端临《文献通考》说:“元宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百,教于梨园。”在玄宗时期,法曲向世俗音乐方面发展,玄宗有意让它们与新创的少数民族音乐融合。郭茂倩《乐府诗集·法曲诗序》云:

太常丞宋传汉中王旧说曰:“玄宗虽雅好度曲,然未尝使蕃汉杂奏。天宝十三载,始诏道调法曲,与胡部新声合作,识者深异之,明年冬而安禄山反。”

玄宗又亲自谱创法曲新声,有[一戎]、[大定]、[长生乐]、[赤白桃李]、[堂堂]、[望瀛]、[霓裳羽衣][献仙音]、[献天花]等等。

在宫廷的倡导下,法曲一时盛行。唐代有人将安史之乱的发生归咎于法曲,这自然是说不通的,但它反映了法曲在彼时风行的状态。元稹《法曲》云:“……明皇度曲多新态,宛转侵淫易沉著。《赤白桃李》取花名,《霓裳羽衣》号天落。雅弄虽云已变乱,夷音未得相参错。自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。火凤声沉多咽绝,春莺转罢长萧索。胡音胡骑与胡妆,五十年来竟纷泊。”

佛曲既然融入到世俗的文化之中,成为中土音乐的一个有机组成部分,它对在综合过程中的戏曲不能不产生影响,事实上,它为戏曲的诞生在音乐上提供了较大的帮助。廖奔、刘彦君在其《中国戏曲发展史》第一卷第五章第四节中作了阐述,认为佛曲为戏曲的形成准备了曲调曲律和乐器,刺激了歌舞剧的发展与叙事文体和音乐结构的发展。廖、刘二君所论皆是,这里作些补充。

一是佛曲在唐时己涵盖在大曲之中,《唐六典》一四“协律郎”条说:“大乐署掌教。雅乐:大曲三十日成,小曲二十日;清乐:大曲六十日,大文曲三十日,小曲十日;燕乐、西凉、龟兹、疏勅、安国、天竺、高昌:大曲各三十日,次曲各二十日,小曲各十日。”就是说,天竺、龟兹等外来音乐也分为大曲、次曲、小曲。所谓大、次、小是以乐曲的长度、结构来划分的。而唐宋大曲是宋元戏曲音乐的重要来源之一。如大曲中有[六么]、[薄媚]、[伊州]等,宋杂剧中则有《莺莺六么》、《崔护六么》、《错取薄媚》、《郑生遇龙女薄媚》、《食店伊州》、《裴少俊伊州》等等。法曲作为音乐中有显著特色的一种形式,虽然在天宝以后趋向衰弱,但一直到宋代,或以大曲的形态表现,或仍以法曲的形态存在着。宋金杂剧中就有用法曲来演唱的剧目,如《棋盘法曲》、《孤和法曲》、《藏瓶儿法曲》、《车儿法曲》《月明法曲》、《郓王法曲》、《烧香法曲》、《送香法曲》

二是唐代元和年之后讲唱变文盛行,而讲唱变文既用俗曲,也用佛曲,但是用呗赞之声歌唱的不再是整齐的偈语,而是参差不齐的句式,如敦煌变文《无常经讲经文》中说:

或是僧,或是道,请静莲台持释教,将为无常免得身,也遭白发驱摧老。

或经营,或工巧,闻样尖新呈妙好,假饶富贵似石崇,也遭白发驱摧老。

众所周知,变文对于戏曲的产生有着巨大的推动作用,宋杂剧中大型的剧目《目连救母》就是从变文来的,因此,变文中的佛曲对戏曲的音乐也产生着很大的影响,像上引的两段曲词,极似后世戏曲中的曲牌体曲词,变文的唱词可以看作是曲牌体音乐的滥觞。

三是后世戏曲音乐因袭着戏曲萌芽时期运用佛曲的做法,一直吸收佛曲作为戏曲音乐的素材。早期的南戏剧本《永乐大典戏文三种》中有[行香子]、[念佛子],南戏《拜月亭》中有[赛观音],《琵琶记》中有[太和佛]、[佛赚],元杂剧《梅香》中有[好观音]等等。《琵琶记》第三十四出的[佛赚],其内容是对释迦牟尼的赞颂,词曰:

如来本是西方佛,西方佛却来东土救人多,救人多。结跏趺坐坐莲花,丈六金身最高大。他是十方三界第一个大菩萨,摩诃萨,摩诃般若波罗糖(密)

这当是唐代就有的[释迦牟尼佛曲],为寺院中礼赞释迦佛的音乐。

佛教梵剧对中国戏曲形成的影响

印度的梵剧约产生于公元前5世纪的古典梵语时期,许地山在《梵剧体例及其在汉剧上的点点滴滴》一文中说:“梵剧体例的形成当与大乘佛教的发展同时,且有直接的关系。大乘起于希拉(即希腊)思想最盛的建陀罗(即犍罗陀)及其附近诸国,梵剧也是在那里产生出来。”说梵剧与佛教有直接的关系,意为梵剧多以佛教故事为素材,宣传佛教的思想。事实上也确实如此。印度梵剧《胜鬘与火天友》、《优哩婆湿》、《罗刹与指环印》、《小泥车》、《沙恭达罗》等都与佛教有一定的关系。

印度的梵剧先于我国戏曲产生,而印度文化通过佛教这一桥梁涌入中国,于是,有些现代中国的学者便怀疑戏曲曾受到过梵剧的影响。最早提出这一论点的就是上面提到的许地山先生,他在《梵剧体例及其在汉剧上底点点滴滴》一文中,将印度梵剧与中国戏曲作了比较,认为二者有数点相似之处,即都不是西方型的悲剧,而都有个大团圆的结局;都取材于历史上的传说,在传说故事基础上加以敷衍;在情节结构的安排上也都不出起首、努力、成功的可能、必然的成功、所收的效果这五步;宾白皆雅俗掺杂,一般上等人说雅语,下层人物说俗语;歌、舞、乐、宾白一样的融合在一起,脚色则男女皆可互扮;开演前都有打击乐器的演奏,然后是敬神仪式,演故事前则由演员宣布剧情;都有角色行当。

在许文发表几年后,郑振铎在其《插图本中国文学史》中,更为明确地宣布:“我对于中国戏曲起源,始终承认传奇绝非由杂剧转变而来,……传奇的渊源,当反古于元杂剧。……而传奇的体例与组织,却完全是由印度传入的。”他认为中国戏曲的源头在印度的梵剧中。

许、郑二位先生提出这样的观点并非仅是将两国戏剧进行比较,发现了之间有许多相似之处而后得出的,而是由在中国发现了古代印度的梵剧剧本这一事实所引发的思考后而得出的。1919年,德国人吕德斯将在新疆吐鲁蕃发现的戏剧残卷校刊出版,名为《佛教戏剧残本》,第一个残卷为公元1-2世纪在世的印度诗人、大德僧人马鸣所写的剧本《舍利弗所行》。该剧本描写了目犍连与舍利弗皈佛的事迹。第二个残体未标明剧名和作者,剧中的人物有妓女、男主角、丑角和一个歹角。丑角是一个贪吃的婆罗门,场景是花园和一个妓女的家,第三个残本同样是宣传佛教思想的,亦不知剧名与作者姓名,登场的人物有“觉”(智慧)、“称”(名誉)、“定”(坚守戒律者)等,还有一个是佛。剧作者的目的大概是想“把抽象的哲学概念拟人化,变成有血有肉的能在舞台上表演情节的人物,活动在观众读者面前,组成一部既是哲理探讨又有完整的故事情节的戏剧。”

除了上述三个残本外,还有同类型的佛教剧本《弥勒会见记》,分别在1906、1959、1974年在我国新疆焉耆、哈密等地发现。1906、1974年发现的是吐火罗文,1959年发现的是回鹘文。对吐火罗文剧本,季羡林先生认为:

《弥勒会见记》共二十七幕,讲述弥勒成佛的故事。全剧韵文散文结合,形式上与印度古代叙事文学如《五卷书》之类设有区别。但是书名叫nātaka(梵文,意为“剧本”),书中使用“幕”、“退出”等舞台术语。韵文前总标出一些专门术语,原来认为是诗律的名称,近人主张是唱词的曲调名称。

回鹘文本《弥勒会见记》的作者在其剧本中,用红墨标写出演出场地及各幕故事的发生地点,如“现此场在摩竭陀国王舍城”、“鸡足山近处普树平原”等等。为了让读者诸君对佛教剧形式有更多的了解,我们迻录第二幕中的一段:

(此场在跋多利婆罗门家中演出)

跋多利婆罗门(早上起床后这样)说道:“啊,你们是谁?”

(这时尊者)弥勒(在众童子的簇拥下缓步走近跋多利婆罗门,并高举双手,恭敬地)说道:“师父,您好!夜间睡得安稳吗?”

跋多利婆罗门(高兴地)笑道:“好,好,我的孩子,我很好。因为我现已一百二十岁,算夜的话,已是四万三千二百夜了。在此漫长的时夜里,只有昨夜没有睡好。因为昨夜梦中我见一穿戴整齐的、十分漂亮的身发神光的天童。站在空中对我这样说道,全智的天中天佛已现世,迦叶佛涅蒐以来未曾转动的法轮,如今在婆罗奈城国又转动了。”

(之后仁者)弥勒(微笑着)说道:“那末尊者天中天佛今在何处?”

(之后)跋多利婆罗门说道:“天中天佛现在摩竭陀国孤绝山说法。”

(听到此话后仁者)弥勒(菩萨暗自想)道:“这些话昨夜善观天诸神也都向我说了。”

(然后)摩诃罗倪童子(这样)说道:“师父天呀,人们能相信在此五浊乱世佛已现世的话吗?”

(之后)跋多利婆罗门说道:“好孩子,对这一点我是确信不疑的,因为我听过去有福的智者说过,将来有一位勇敢、刚毅之士,不计这乱辰恶世,不忍睹众生在轮回中受苦,而希求正果。现此行善行有福之人已在摩竭陀国战胜四种魔军成得正果。他为了解除一切众生的痛苦正在不辞疲劳地讲说善法,以救远近众生。”

那么,由印度传到西域的佛教剧有没有对中原地区的戏剧形成发生过影响呢?现在尚无直接的证据能够证明,但有证据能证明中原之人看过西域的戏剧,《宋史·高昌传》云:太平兴国六年五月,宋“太宗遣供奉官王延德、殿前承旨白勋使高昌(笔者注,今在新疆吐鲁番)……(高昌王)遂张乐饮宴为优戏至暮。明日,泛舟于池中,池四面作鼓乐,又明日游佛寺。”

关于中国的戏曲是受到梵剧的影响而形成,还是完全自发地萌生、发展、成熟,学术界争论甚为激烈,莫衷一是,我们这里不去评判这一争论,也不倾向哪一种观点。不过,要提出这样一个看法:戏曲的成熟与佛教故事剧《目连救母》有着密切的关系。

目连救母的故事源起于晋竺法护译的《佛说盂兰盆经》,讲述目连僧到地狱中救母的故事。因人人都疑惧先祖灵魂坠入地狱,于是仿照目连救母之法,于“七月十五日,僧自恣时,为七世父母及现在父母、厄难中者,具饭百味、五果、汲盆灌器、香油锭烛、床敷卧具,尽世甘美,以著盆中,供养十方大德众僧”,举行盂兰盆会,后演变为一种僧俗共同举行的风俗。并制订出了一套固定的有动作、有说白、有歌唱的程式,如:

行晨朝开启法事。一切壮严及斋供行香具如水陆坛。法师领施主入道场,次第上香。法众动铙钹。(表白唱言)至心归命,礼十方法界诸佛法僧,(众和)我僧如来有净三业真言,谨当宣诵。(咒文略)(三遍,动钹举赞):杨枝一滴,遍洒法筵,性空真水自天然,润泽广无边,内外中间垢秽一时捐。……

到了唐代,僧人为了宣传佛教,创造了一种以说唱故事来演述佛理的“变文”形式。因目连救母故事在社会上有广泛的影响,僧人便将目连故事作为俗讲的素材,编为变文。现存的目连变文有《目连缘起》、《大目乾连冥间救母变文》、《目连变文》等十一种。

变文离戏曲的距离相当近,因为变文形式的目连救母故事曼长而曲折,比起初始的经文增加了数十倍的内容,而且,一些目连变文有代言体的说白歌唱,如:

目连母:忆得这身待尔来,教人不省傍妆台。洗面河头因担水,梳头坡下拾柴回。……

目连父:娘子今日何置言,贫富多生恶业牵。……

像这样既有丰富曲折的故事,又会有代言体的说唱文学,很容易变成戏曲脚本。故事能使戏剧具有一定的长度,而代言体可以让脚色说唱他所扮演的人物曲白。再就音乐来讲,变文有许多成熟且定型的乐曲,如佛曲[驱摧老]、[千年约]、[无常到]、[无常取]、[愚痴意]、[为大患]、[亲祇备]和俗乐[伊州]、[乐调]、[长恨曲]、[想夫怜]等等,还有平调、侧调、断金调等,这些曲调也可以转化为戏曲音乐。

由于变文,尤其是目连变文为转化戏曲较为容易,因此,在中国早期戏曲的宋杂剧中,就出现了《目连救母》的剧目,孟元老《东京梦华录》卷八“中元节”条云:

七月十五中元节,……耍闹处亦卖果食种花生果之类,及印卖《尊胜目连经》。又以竹竿斫成三脚,高三五尺,上织灯窝之状,谓之盂兰盆,挂搭衣服冥钱在上焚之。构肆乐人,自过七夕,便搬《目连救母》杂剧,观者增倍。

关于《目连救母》的演出时间,学术界看法不一,有的说是连演七八天,有的说是七八天内每天重复演出相同的内容。即便只能演一天,其剧目也是相当成熟的,由遗存于今的文献来看,在当时所有的宋杂剧剧目中,《目连救母》当为翘楚,一定对戏曲的发展产生了积极的影响,而这一切,与目连戏为佛教剧有直接的关系。初始的目连戏安排在中元节期间演出,成为盂兰盆会的一部分,它的显性功能主要是娱神乐佛,供养众僧,以求他们超度先祖的亡灵,可见,我国第一个大型的较为成熟的戏曲剧目是在佛教的温床上孕育出来的。

佛教对戏曲题材的影响

朱权在《太和正音谱》中按题材将戏曲分为十二类,其中一类为“神佛剧”,这种分法是否合理,另当别论,但自宋代起,戏曲以佛教人物或佛教故事为题材而编排剧目,则是不争的事实。为弄清楚佛教对戏曲题材影响的程度,本文将由宋到清的与佛教有关系的剧目作一粗疏的勾勒。

《简帖薄媚》。宋杂剧。周密《武林旧事》卷十“宋官本杂剧段数著录”。金院本拴搐艳段中的《错寄书》、宋元戏文《洪和尚错下书》。写一奸僧设计破坏一家庭,而谋娶他人之妻的故事。

《月明法曲》。金院本。当叙月明和尚度柳翠的故事。该故事有同名话本(即《古今小说》卷二十九),另有据此故事改编的元杂剧《月明和尚度柳翠》、明徐渭杂剧《四声猿》之一《玉禅师翠乡一梦》。

《佛印烧猪》。金院本。写苏东坡与僧人佛印交往事。元杨景言亦以此故事作杂剧《佛印烧猪待子瞻》,吴昌龄则作有《花间四友东坡梦》。

《打青提》。金院本。此乃目连戏之片断。青提是目连母,在世时打僧骂佛,死后经过恶狗庄、奈何桥、滑油山等等,入地狱后,受碓臼磨研、斧砍刀刺等等极刑。元有佚名氏作《行孝道目连救母》、明代郑之珍作传奇剧《目连救母劝善戏文》、清大臣张照作宫廷大戏《劝善金科》。其中影响最大、舞台上演得最多的为郑本。

《唐三藏》。金院本。属“打略拴搐”。当演西天取经之事,因剧本已佚,不知与宋话本《大唐三藏取经诗话》有何异同。用唐三藏事为题材的剧本有元吴昌龄的《唐三藏西天取经》、杨景言的《西游记》、明陈龙光《唐僧西游记》等。

《浴佛》。金院本。属“杂扮”类。浴佛本是佛教的一个节日,我国在四月八日为“浴佛节”。该杂剧所叙的当是浴佛本事。

《刘泉进瓜》。北杂剧。元杨显之作。本事源于唐太宗游地府。魏征诛斩泾河老龙后,老龙入地府告状,白太宗言而无信。太宗应召入阴,幸亏崔判官帮助,作无罪之判,然被太宗杀死的魂灵拦住回阳之路,太宗便许下三大愿,一是派人西天取来真经,念真经而超度冤魂屈鬼,二是派人送来阴府没有的南瓜,三是请天地八方诸神做水陆大会。太宗回阳后,刘全被招募入地府送瓜。同类题材的剧本还有明王昆玉传奇《进瓜记》。

《布袋和尚忍字记》。北杂剧。元郑廷玉作。布袋和尚事见《传灯录》,云明州奉化县布袋和尚,未详氏族,形裁腰,蹙额皤腹,出语无定,寝卧随地,常以杖荷一布囊,入市见物辄乞。剧写布袋和尚为弥勒佛所化,到民间点化吝啬者之心事。

《鬼子母揭钵记》。北杂剧。元吴昌龄作。为西游记故事中之一段。《大唐三藏取经诗话》第九章有《入鬼子母国处》。元杨景言所作杂剧《西游记》第三本中有《鬼母皈依》折。

《船子和尚秋莲梦》。北杂剧。元李寿卿作。本事不详。

《地藏王证东窗事犯》。北杂剧。元孔学诗作。写秦桧夫妇谋害岳飞事。

《四鬼魂大闹森罗殿》。北杂剧。明陶国英作。《录鬼簿续编》著录,简名《森罗殿》。本事无考。

《文殊菩萨降狮子》。北杂剧,明朱有燉作。演文殊菩萨灵鹫峰降狮事。

《惠禅师三度小桃红》。北杂剧。明朱有燉作。该剧题目作“天魔女音乐奏东风,佛如来慈愍救迷踪”,正名作“刘员外一心贪酒色,惠禅师三度小桃红”。剧写飞天会二圣闻天魔音乐,坠落下界,一为名妓小桃红,一为稔官刘景安。惠禅师奉佛旨,三度两人。

《僧尼共犯》。北杂剧。明冯惟敏作。剧写僧明进与尼惠朗苟合,被邻人捉奸,到官审问,钤辖司吴守断令还俗,结为夫妇。之后昆剧与地方戏的剧目《双下山》与此有关系。

《地狱生天》。北杂剧。明僧人湛然作。剧本已佚,《远山堂剧品》谓南北(曲)五折,并云:“老僧说法,不作禅语,而作趣语,正是其醒世苦心。”

《金渔翁证果鱼儿佛》。北杂剧。明僧人湛然作。剧写金婴夫妇证善果事。

《参禅成佛》。北杂剧。明樵风作。《远山堂剧品》著录,剧本已佚,内容当与佛教有关。

《化胡成佛》。北杂剧。明佚名氏作。《太和正音谱》等书著录。言老子化胡成佛事。

《释迦佛双林坐化》。北杂剧。明佚名氏作。剧演释迦牟尼双林说法,魔王波旬,劝其涅槃,遂传法于阿难迦舍而示寂,华光领诸天神擒捉邪魔。

《大葱岭双履西归》。北杂剧。清杨潮观作。为《吟风阁杂剧》中之一种。叙达摩传道东土,一苇渡江,九年面壁,遗一履而回。至葱岭龙潭卓锡。魏使宋云西域取经回,于葱岭忽见达摩,惊其未圆寂,相与问答,各自东西。

《琴操参禅》。北杂剧。清石韫玉作,为《花间九奏》中之一种。写苏东坡守杭日,有伎琴操,颇通佛书、解言辞,一日游西湖,戏语琴操曰:“我作长老,汝试参禅。”

《盂兰梦》。北杂剧。清严保庸作。剧演地藏王发放张佩珊女鬼魂,与庄守中梦中相会事。

《观音鱼篮记》。元明南戏。佚名氏作。32出,始末开场云:“鲤鱼精混混凡世,金牡丹多受灾迍,开封府包拯断问,显神通鱼篮观音。”

《龙华会》。传奇。明王翔千作。龙华会出《弥勒下生经》。《曲海总目提要》云:“此剧以龙瑞与华贞香,同皈依三宝,救母出幽冥,见佛解脱,故名《龙华会》。”

《禅真记》。传奇。明徐胤佳作。《远山堂曲品》:“俗有《禅真逸史》,为僧林澹然传也。此以澹然三弟子为主,而终以禅悟证入,中亦有侠概。”

《宝昙月》。传奇。明朱佐朝作。剧中有西方狮子光王菩萨,以宝昙月镜,点化张女,免难超升事。

《竹心舟》。传奇。明毕魏作。剧写晋代石崇在佛寺见僧,语以心慕富贵。僧取竹叶为舟,令其上舟,披蓑鼓棹,纵其所如,网鲤谒龙,遂获聚宝盆。其后功名富贵阅数十年,被戮市曹。其梦初醒,叶舟如故。

《醉禅师》。传奇。清刘百章作。此戏未见著录,疑演济公之事。

《醉菩提》。传奇。清张大复作。演济颠僧事,以济颠嗜酒,故日《醉菩提》。

《弥勒记》。传奇。清孙埏作。其题目作“笑弥勒化作布袋僧,痴摩诃未识六环人;鹤林寺透出幻时形,锦屏山色相隐全身”。演布袋僧出家鹤林寺,历经观音、如来显化,赐名弥勒。复历磨难,收徒摩诃,募其祖地锦屏山,建造塔院,幻化而灭。摩诃送遗蜕入塔,题额曰“六环飞锡。”

《雷锋塔》。传奇。清黄图珌作。写白娘子与许仙爱情婚姻一波三折事。然中有金山寺僧法海阻碍许仙与白娘子相结合的情节,佛教人物是该剧情节发展之枢钮。

《西来记》。传奇。清张中和作。演禅宗六祖自达摩至慧能的事迹,中间插入志公、寒山、拾得等人,随意点缀。

《回春梦》。传奇。清顾森作。题目作“滞他乡的老儒冠空悲沦落,度有缘的大法师明指沉迷;替奇勋的俏佳人双谐连理,拗造化的回春梦独证菩提。”

《三世修》。传奇。清佚名氏作。演王桂香三世修行前因后果事,《三世修》亦有宝卷。

《天中天》。传奇。清佚名氏作。《曲海总目提要》云演释迦牟尼佛出世,以至雪山修道,忉利宫说法,一家眷属,俱得证果。

《阿修罗》。传奇。清佚名氏作。该剧共12出,演须弥山罗睺阿修罗王与帝释斗兵事。事出《法苑珠林》,“阿修罗”亦梵语。佛经所说八部众之一。

《香山记》。传奇。清佚名氏作。演述观音修道因缘事。

《盘陀山》。传奇。清佚名氏作。演澹台勉进香弥陀山事,而剧中盘陀窟为弥勒道场。

《慈悲愿》。传奇。清佚名氏作。写唐僧出世前后之事。唐僧小名江流儿,其父在上任途中被奸人杀害,奸人又霸占已怀孕的母亲,待母生子后,则逼迫她将孩子抛入江中,母用木盆盛之子,顺江漂流,至金山寺,寺僧得之,名江流儿。长大后取法名玄奘,后赴西天取经。

由上述可见,以佛教为题材的戏曲作品大概可以分成四类:第一类是描写佛教领袖人物如何苦心求道,严律守成,最后证得正果的。第二类表现佛的法力无边,主持人间公道,使善恶之人得到应有的报应。第三类是中国佛教人物之间或僧俗之间发生的事情。第四类也有相当一部分表现佛教界窳败不堪之事。

以上述录的在题材上受佛教影响的剧目,并非全部,然而就以介绍的剧目来看,其数量也是相当大的。戏曲的编剧或艺人为什么会编演这么多的剧目,可能出于这样的原因。一是佛教在中国的影响巨大,可谓家喻户晓,人人皆知,但由宗教本身的性质所决定,对大部分人而言,佛教有它的神秘性,古往今来,人们总是将僧尼目为非类,何况对佛教的领袖人物与佛教的内部世界,更是隔膜。既然是神秘的人与事,便有强烈的窥视欲望。于是剧作者与艺人迎合着观众的心理需求。二是僧人或信佛者出于宣教的需要。戏曲史上有一些剧作者就是僧人。如写过《琵琶记》的明高僧祩宏,字佛隐,号莲池。居云栖寺三十余年,世称莲池大师。《远山堂曲品》凡例云:“如高则诚之《琵琶》列妙,莲池师之《琵琶》列雅是也。”又明代万历间在世的杭州报恩寺僧智达写有传奇《归元镜》,采晋时庐山远公、五代时永明寿禅师、明隆庆、万历时云栖寺莲池大师三人传灯事迹,编为传奇,意在劝人念佛戒杀茹斋,专修净土。再如著有《妒妇记》传奇和《鱼儿佛》杂剧的圆澄,字湛然,会稽东关人。明万历时为杭州云栖寺僧莲池大师弟子,后住云门山显圣寺,以字行,人称湛然大师。这些僧人与信佛者在编剧时,当然会以宣传佛教为主要的目的。三是佛教已经成了中国社会生活不可缺少的一部分,因宣教、信佛、僧人与世俗的关系所生发的事情可谓日以千计,而戏曲是对生活的反映,自然也就会表现这部分的生活内容。四是俗世按照佛教戒律衡量佛门,发现有些僧尼不守戒律,见色生欲,所作所为有的甚于俗人再是,法师好色,沙弥偷情,自然比起世俗的男欢女爱更具有传奇性与戏剧性,于是将它们搬演到舞台上。

佛教对戏曲题材的影响不仅表现在戏曲的故事内容上,还表现在故事情节的构架上。这方面显性的影响有两个方面,一是鬼魂观念成了推动情节发展的重要因素。中国古代戏曲作品中有大量的鬼魂戏或鬼魂的情节,而鬼魂的观念则主要来自于佛教,鬼魂戏或有鬼魂情节的戏,其故事之所以能一波三折,常出人意料之外,主要依凭了鬼魂的作用。不要说一般的戏剧,就是戏曲史上的名剧,也会运用鬼魂观念来编构情节。《窦娥冤》中的窦娥最后能雪冤平反,是因为不屈的窦娥在处死之后“每日哭啼啼守住望乡台,急煎煎把仇人等待”。当她知道父亲窦天章以廉访使的身份,到两淮审囚刷卷,魂灵来到父亲住处,向他哭诉冤屈:“我这冤枉要忍耐如何耐?我不肯顺他人倒着我赴法场;我不肯辱祖上倒把我残生坏?!”在她鬼魂反复申诉下,冤案才得到平复。(第四折)《王魁》中的敫桂英亦是不屈的鬼魂,她上诉海神爷,亲自处死了负心汉。《牡丹亭》中的杜丽娘痴情慕色,一梦而亡。死后三年,冥途挣挫,三光不灭,当她的鬼魂见到梦中的情郎柳梦梅后,让柳掘墓开棺,使她起死回生。《长生殿》中的杨贵妃被缢杀马嵬坡之后,“魂断苍烟寒月里,随风度空庭”,在古驿夜深人静之时,“趁微云,移月暝,潜潜躲躲暂时偷现影。地间,心耿耿,猛想起旧丰标教我一想一泪零。”(第三十出《情海》)由上述可见,若没有鬼魂的情节,窦娥之案不能昭雪,桂英之仇不能报,《牡丹亭》的主题不能实现,杨贵妃钟情的形象不能像我们现在所看到的这样完美。由鬼魂观念建构故事情节的戏曲剧目在戏曲史上非常多,如《志诚主管鬼情案》、《秦太师东窗事犯》、《倩女离魂》、《钱大尹智勘绯衣梦》、《双提尸鬼报汴河冤》、《关张双赴西蜀梦》、《厚阴德于公高门》、《汉武帝死哭李夫人》、《三落水鬼泛采莲舟》、《郑玉娥燕山逢故人》、《包待制判断烟花鬼》、《司牡丹借尸还魂》、《屈死鬼双告状》、《癞曹司七世冤家》等等。

二是对戏曲大团圆结局的影响。造成戏曲大团圆结局的原因是多方面的,然其中之一的原因是来自于佛教的业报观念。佛经中有偈颂云:“假设千百劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。”所谓善有善报,恶有恶报,之所以未报,是时候未到。中国的悲剧中,主人公多是品德高尚、公而忘私、克己为人、做了许多好事、善事的人物,他们受到不公正的遭遇后,如果一悲到底,则不符合佛教的业报法则,于是,剧作者让他们的命运通过某种方式得到了根本性的转变,将他们从苦海中渡到光明幸福的彼岸。《白兔记》中的李三娘坚贞不屈,苦志守夫,几被兄嫂折磨致死,这样贤慧守节的女性怎能让她永远处于悲惨的境遇中?于是在最后让她做了九州安抚的夫人、小将军的母亲。该剧剧末的下场诗也明确地宣传了佛教的业报观念:“湛湛青天不可欺,未曾举意早先知。善恶到头终有报,只争来早与来迟”(第33出《团圆》)。《琵琶记》中的赵五娘在岁荒之年,吞食糟糠,给公婆省下粮食;罗裙包土,而让公婆尸骸有归。她克守妇道,孝敬双亲,具有任劳任怨、勇于自我献身的美德,按照古代礼教来衡量,她是一个无可指谪的完美女性。对这样的人,又怎么能让她永远辛劳寡居,默默终身?于是安排她到京城,找到夫婿。从此她的命运发生了根本性的转变,享受荣华富贵不说,还得到了皇帝的旌表。《东窗事犯》中,地藏神化为呆行者降“临凡世”,在灵隐寺当面拆穿秦桧暗害岳飞的东窗计谋,预示他必将得到恶报:“你所事违天理,休言神明不报,只争来早来迟。”最后,秦桧果被勾到阴司身受“千般凌虐苦”,而遭屈杀的岳飞、岳云、张宪三人,则“已上升三个全身。”岳飞等人被冤杀,当然是一个悲剧,但主持正道的佛教让他们进入了净土天界,成了摆脱轮廻之苦的神,毫无疑问,这是一个“团圆性质的结局。

佛教僧人的宗教表演产生了“打城戏”这一剧种

在闽南,佛教盛行,香火不绝。民间有请法师做“打城”法事的习俗,所谓“打城”,是打地下城。因为阴间的阎罗将许多无辜的鬼灵或犯有轻微过失者关在地狱中,饱受折磨,而在阳间的后人便请法师扮演神通广大的目连僧,打破地狱的城墙,让那些含冤受屈者得到自由,摆脱苦难。美国学者肯尼思·迪安在《福建戏剧和丧葬风俗中的雷有声和目连》一文中对《打地下城》的法事仪式有详细的描述:

我参加了在莆田以东约25公里江口的一次葬礼。这是同时为两个人举行的。……在一个家庭的院子里,横放着一张祭桌,前面是一座二十呎高的圆的旋转塔,一个十呎高、二十呎宽的、四周黄纸为墙的地狱要塞。在祭桌和塔、要塞之间放着两张祭桌,上面十个纸做的小门置于油灯之后,代表通向地狱十殿的门口。塔后面是两张黑色祭坛,和一尊纸做的使者。

九个佛教法师站顺祭桌周围,开始唱歌念经。主司仪戴上莲花形的帽子,上面画着五尊佛,他扮演目连的角色,领着众法师在那个圈圈内转着走。他们在各张祭桌前鞠躬,并旋转九莲花灯。接着,一个法师手执亮着的火把,在那个四圈内绕着跑。接下去,扮演目连的主祭司在另一名法师的协助下,向所有塔口纸制神仙、使者、祭桌上的神,以及地狱要塞上面塔里的神献祭。……

送葬者被领着围绕塔走。那个他母亲为生他而死去的年轻人,跪下,喝盛在碗里的红色液体(注:意为代冥间的母亲喝下血湖之水),以示报答他母亲的养育之恩。然后,扮演目连角色的主司仪,用锡杖砸破这只碗。接着,这个目连角色开始绕着塔走几圈,旋转塔,然后把它移到祭桌上。其上是通向地狱十殿的门卫,在这儿他用砸地狱的锡杖的一端在地上画护符,然后,他用锡杖的一端依次插入即十个纸制的小门口,并用锡杖打破门前的油灯。做这些事与念几页经文互相交错。他等了三次,把代表那个亡妇的纸人拉上另一个三层塔。在砸破第三殿和第五殿之后,他又把地狱要塞的每个门都砸开。然后,又一次用锡杖画护符。砸开所有门之后,他领着送葬者两次穿过地狱的要塞。接着,他领着送葬者为代表死者的纸人沐浴,他们小心翼翼地在前面提及的莲花灯下扶着这两个纸人受沐浴。在所有十殿(层)被砸破后,扮演目连的司仪领着送葬者从纸做的小小奈河桥上跨过。然后,将其桥焚烧。主司仪在要塞边环绕几圈。接着用锡杖挑开一堵城墙。这是示意一帮身上系有红布条短上衣的神巫冲上去,撕碎要塞……

由上述的打城仪式可以看出,这是一种很像“戏”的法事。虽然它还没有结构严谨、情节丰富的剧本,没有大量的富于变化的音乐曲调,甚至也没有一个专门演出的场地。但它已有了角色(法师装扮的目连),有音乐伴奏,有歌唱,有道具装置(地狱),更重要的是表演者必须按照虽简单之至但有一定长度的情节线的规定来表演,必须完成应该完成的动作。应该说,打城法事是“戏”的雏形,由此嬗变为戏剧则是比较容易的。

因打城法事所依凭的是目连救母故事,因此,它向戏剧方向发展时,顺理成章,首先演的就是目连戏。开始演的是目连戏中的一出《白猿抢经》。后演出全本目连戏以及与目连戏相关的《李世民游地府》、《刘全进瓜》等。由于这一戏剧演出来自于打城法事,故人们称它为“打城戏”。

“打城戏”的演出目的是张扬佛教,仍为法事的一个组成部分,它的演职人员多为僧人,故人们又称它为“法师戏”。它的乐器是木鱼、钹、铃、钲、云扳、草锣等法器,曲调则多为佛曲,如[南海赞]、[普安咒]、[大真言]、[鬼掺沙]、[大迓鼓]等。由于它在剧目、音乐、乐器、演员、演出功能上,有它的独特性,故而形成了一个个性鲜明的剧种。

“打城戏”在佛教氛围浓厚的闽、台等地,有着广泛的群众基础,林纾在《畏庐琐记·泉郡人丧礼》中描述道:“泉州处福建之下游,民多出洋,如小吕宋、仰光、槟榔屿各岛。富者或数千万,亦有置产于外洋,而家居于内地者,其丧礼甚奇,人至吊丧,勿论识与弗识,咸授以鸦片一小合。延僧为《梁王忏》七日。此七日中,恣人所食,每餐必百余席。……礼忏之末日,僧为《目连救母》之剧,合梨园演唱,至天明为止。名之曰‘法师戏’,此皆余闻所未闻者也。”

可能在相当长一段时间内,打城戏由有演出条件的寺院来演出,并无职业性的班社。到了清光绪十七年(1891),泉州开元寺法师超尘、圆明方成立班社,名为“大开元班”,后从中又分出“小开元班”。上个世纪20至30年代,打城戏蓬勃发展,又产生了小兴元班、小协元班、小荣华班等。剧目除了传统的《目连救母》外,还吸收了一些京剧剧目。60至80年代,因政治的原因,消歇过一阵,90年代之后,又得到了新生。

由佛教僧人直接创造出一个戏曲剧种的现象并不普遍,但由打城戏的出现过程,也可以看出佛教对戏曲的影响是多方面、深层次的,而且,佛教能自觉地将戏曲当作宣教的工具而加以运用。

佛教对戏曲的影响,是一个很大的课题,弄清楚其影响的方方面面,需要结合佛教在中国的流派、它在各个时代与各个地区的兴盛状态、它和儒道二家的关系来考察,还要对古代的戏曲作品一一进行微观的分析,不下几年苦功夫是做不出大成绩的,拙文仍不过是一块引玉之“砖”罢了。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572