戏曲小剧场:“吸”入传统,“呼”出创新

2016-07-16 发表|来源:文汇报|作者:佚名

首届上海小剧场戏曲节,在观众和业界的关注中落下帷幕(文于2015年12月),而小剧场戏曲引发的讨论还在继续。日前,本报和上海戏曲艺术中心主办了题为“戏曲的呼吸与跃动--聚焦当代小剧场戏曲的困境与突围”研讨会,与会专家们在充分肯定小剧场戏曲节意义的同时,也围绕“小剧场概念给戏曲带来了什么”展开观点的交流与碰撞。

戏曲是中华优秀传统文化的重要组成部分。如何扩大戏曲在当下的影响力以及推动其在未来的传承与发展,是文化界面临的重要课题。小剧场能否给戏曲带来新的空间和生命?本期文艺百家将与会专家的观点整理刊发,希望引起更广泛的关注和讨论。

感受中华传统戏曲美学

小剧场戏曲是美学启蒙和普及的切入点

郦国义 上海文化发展基金会秘书长

这次的小剧场戏曲节发挥了几个平台作用:第一是传承与回归的平台,如今戏曲传承回归非常重要,这大概就是这次戏曲节主题“呼吸”的意味,只有“呼吸”才能存活下去;第二是探索和解放的平台,这一次的6部剧目给我的感觉是,如今黄浦江畔涌动很多艺术的激情,需要一个平台充分释放出来,在这些作品中,出现很多新的可喜的苗子;第三是观念反思的平台,小剧场中很多创新和简约的艺术表达形式,值得当下的大舞台借鉴吸收;第四是扩大戏曲传播辐射的平台。

对四个平台上呈现的各种内容有必要进行总结,有必要继续探索,进而展开理论研究工作。比如此次小剧场戏曲节的展演剧目昆剧《夫的人》,有这么多后续演出订单,也触动了我的想法。这个戏有值得肯定的地方,也有让大家不满足的地方。这个不满足可能体现在剧本理念上,但导演在剧目的呈现上,有很多成功的探索,不管是剧本还是导演的呈现,这两方面都可以继续探索,继续总结。《夫的人》拿到海外去演,它的舞台艺术样式的呈现,可能会引起观众的关注。昆剧所特有的本体艺术元素很引人瞩目,但是要说它和麦克白的关系,可能会引起一些争议。

上海举办小剧场戏曲节,各方的关注和评论,体现出加强文艺评论的必要性。戏曲的传承离不开市场,离不开推广。更重要的是,文艺评论应当承担美育教育的功能。如今文艺评论要有所改变,涉及的问题会很多,矛盾也很多,如果回归到美学的启蒙和普及这一问题上,就相对不会那么复杂,不会有那么多争议。而美学的启蒙和普及,通过传统戏曲这一艺术样式,尤其是通过小剧场戏曲节这样一个平台,就是一个很好的切入点。小剧场戏曲本身既是普及美学精神的一种尝试,也是文艺评论需要加强的一个重要部分。

民族戏曲的传承也是弘扬中华美学精神的重要方面。媒体和院团全方位合作的这样一次小剧场戏曲探索,不是简单地为一台戏一个活动做宣传,而是进行深度报道和文艺评论,这不但是为了剧目的提高,同时承担着媒体向读者进行戏曲鉴赏和艺术美学教育的功能,也是为戏曲的传承培育观众、拓展市场。这充分体现了这次探索活动的文化情怀。

让当下观众了解中华传统戏曲的无限景色

沈伟民 上海市戏剧家协会秘书长

这次集中展演只有6天时间、6台剧目,说明戏曲节不想贪多,也不想以大规模取胜,而是通过非常务实态度,力求推出精致小剧场戏曲。这种精致也恰恰吻合“小而有品位”的追求。

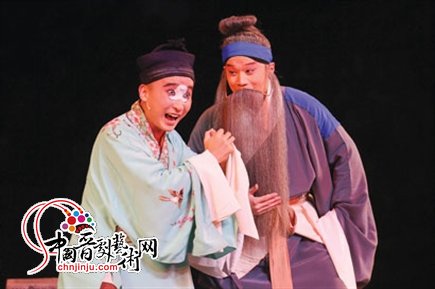

小剧场戏曲,除了在物理空间上比一般欣赏戏曲演出的剧场小一点外,更主要的应该在剧目内容与形式上有一些探索,或者叫实验,还有就是与观众的近距离或者叫零距离,这次小剧场戏曲节是做到了。京剧《十两金》由王珮瑜担任制作、严庆谷担任导演,由两位青年演员出演剧中人,这种运作机制本身,就包含着鼓励年轻一代京剧人在传承发展上有所作为的期盼。昆剧《夫的人》以中国最古老的戏曲样式来演绎莎翁笔下的悲剧性人物,让我们看到了中国古老传统戏曲在题材拓展、演绎各类人间故事、刻画深刻人性上的种种可能。越剧《情殇马嵬》的故事突出了一个“殇”字,演员的表演可圈可点。梨园戏《御碑亭》是最可让人兴奋的一部剧,从文本到舞台调度到演员的表演,具有精品相,尽情绽放中国传统戏曲之魅力,实在是一出可以保留传承的剧目。

小剧场话剧,可能更多突出的是它的实验性。而小剧场戏曲,需要关注的不仅是实验性,更应该是戏曲本体的回归,即便是具有实验性质的戏曲,一定首先着眼于戏曲本体的基础上进行有意义的实验,这种实验是为了让当下观众、特别是年轻一代观众愿意、并更加清晰地来了解中华传统戏曲的“家园”和其中的无限景色。

小剧场让戏曲走向青年

让青年人才在实践中抱团成长

马博敏 上海京昆艺术发展咨询委员会主任

这次展演的这些作品让我眼前一亮,亮的是一批青年人才得到展示,并且取得不俗的成绩,编、导、演、音、舞、美各类青年人才抱团合作,才能有这样的成绩。过去,这些青年人才很难在一个大戏中集体亮相,进行实践,这是小剧场很重要的意义所在。

京剧《碾玉观音》的女演员索明芳条件极其全面。昆剧《夫的人》的青年主创则以非常认真的态度大胆创新突破。可以说,传统的传承、新意的表现和表演者外化的追求等几方面,主创们都已找到或正在寻找结合点。越剧《情殇马嵬》唐明皇扮演者杨婷娜,此次演出表现比过去有进步,不仅技术更加熟练,表演也更有激情。京剧《十两金》中的两个青年演员,过去在传统戏中几乎没有演第一主角的机会,这一次却能在小剧场成为主角,而他们的表现也证明了两人的潜力。梨园戏《御碑亭》则是编剧张婧婧的处女作,却得到梨园戏名角曾静萍等人的鼎力支持,使这出戏更加精彩。所以,小剧场戏曲节这个平台在青年人才的挖掘、使用和培养上,给予我们很大启示。

在以后的实践中,我们不妨倡导新老结合的模式,让主创团队形成老带青的机制,这样创排的剧目更加成熟,也能让青年人更快成长,让社会了解他们,也对票房有所推动。

戏曲的气质跟小剧场戏剧有天然的吻合

戴平 上海戏剧学院教授

近30年来,小剧场话剧蓬勃发展,往往是和戏剧的创新、先锋、前卫、探索实践联系在一起。相比较之下,小剧场戏曲仍处于起步阶段。不过,戏曲最早就是在勾栏、厅堂,也就是古代意义上的小剧场演出的。所以,戏曲的气质跟小剧场戏剧有天然的吻合,所以上海如今举办小剧场戏曲节很有意义,也是振兴戏剧发展和民族文化的创举。

热爱舞台的陈云同志说过一句话,他说对于新书有三分好就鼓掌。这一次展演的剧目,大部分是七分以上的好,甚至有十分好的,更加应该鼓掌叫好。纵然“呼吸”有深浅,创新程度有不同,变革幅度有大小,但打开了很好的局面,值得充分肯定,希望这个活动坚持下去。戏曲改革,不改革确实没有希望。戏曲出新,不出新没有发展。这次上海小剧场戏曲节的展演,体现戏曲在鼓励大胆的探索、创新、实践,是戏曲走向青年、走向新观众的一次努力,也是传承戏曲优秀遗产的一次尝试。

这次戏曲节很多剧目,都是30岁左右的年轻人挑起大梁,这点非常可喜。当舞台上的青年演员占了主要地位,使黑发人叫好,使我们这些白发人满意,戏曲艺术发展才能算进入良性循环。

小剧场戏曲需要在思想、艺术和市场间获得平衡

胡晓军 戏剧评论家

小剧场对戏曲内容有改变乃至决定作用。如何用好小剧场戏曲节这样的形式,有希望改变决定当代戏曲以及未来戏曲的内容。

小剧场戏剧在欧洲出现的时候,宗旨之一是反商业化,但是到了中国情况不同了,中国引进小剧场戏剧是在上世纪80年代末90年代初,继承了欧洲小剧场戏剧在思想和艺术上的实验性、先锋性,但是没有反商业性元素,因为当时无商可反。后来商业性日渐膨胀,又挤压了小剧场戏剧原本的思想和艺术上的先锋性。现在看来,小剧场戏曲也是更多地在艺术和思想层面寻求突破。其实戏曲是存活在一个三维立体空间里的,思想、艺术和市场,三者缺一不可,一定是在当中最好。

戏曲可以有尽量深刻的思想,但是表达不能过于深刻,否则就失去了大众艺术的特长。戏曲技艺可以追求繁杂,但是表现不能繁杂,否则成不了文学艺术。十多年以前的小剧场戏曲,过于片面追求思想和艺术,忽视了市场。

赋予戏曲新的面貌

小剧场戏曲在上路、开路后要继续寻路

毛时安 中国文艺评论家协会副主席

我提三个关键词,上路、开路和寻路。首先,不管作品最终呈现的形态如何,这次6部作品激发出戏曲表演艺术家的兴奋感,探索出各种各样的方向,这是上路。第二是开路,这些作品都传达出主创在探索上的决心,不管是在机制上还是艺术上,都有一种逢山开路,遇水架桥的感觉。第三是寻路,这是上海第一次举办小剧场戏曲节,它体现出两种功能,一是丰富大剧场戏曲表演的表现力,二是缓解大剧场戏曲面临的压力。在这个过程中,我们要寻找戏曲和话剧在小剧场这一艺术形式中,一致性和区别性在哪里。此外,还要解决大剧场戏曲和小剧场戏曲之间的区别在哪。大剧场表演与观众之间有相当的距离,表演要求夸张,动作幅度相对较大。而到了小剧场里,就要把表演收拢,变成非常细腻的心理和细节动作的刻画。以梨园戏《御碑亭》为例,它的表演就非常细腻,但如果在大剧场当中呈现,这样的细腻可能会遭遇到观众审美视觉的挑战,因为远距离看不到那么细腻的表现,所以需要更加夸张的表现。

这次的6台戏类型各不一样,有一些是和小剧场艺术初衷相吻合的作品,实验性较强,而有一些是大剧场剧目放在小剧场来演,还有一些作品在大剧场可以演,但放在小剧场演出效果更好。此外,我们还要探索的是,小剧场戏曲本体到底是什么。所以,第一届还是上路、开路和寻路的阶段。涉及到的相关问题我们还要在第二届继续寻找解决方法。通过这个不断探索的过程,各方会渐渐对小剧场有相对统一的观念,进行与小剧场空间相吻合的表演方式探索,而在具体的实践上,又能生发出各种各样的可能性。

在小剧场里探索创新和传承如何更好地结合

荣广润 上海戏剧学院教授

小剧场的概念最先出现于话剧界,针对的是19世纪末那些脱离生活的情节剧,呼唤出现新的革新,意味着西方戏剧走向现代主义的开端。小剧场话剧的原意是先锋、探索、创新,但后来出现了两种类型,一个是小制作、小成本、小规模的戏剧概念,一个是真正的探索先锋戏剧。

小剧场戏曲沿用了小剧场话剧的概念,从这次的6部作品来看,也呈现出这样两种面貌:一种是新概念戏曲《青春谢幕》和昆剧《夫的人》为代表的,有别于戏曲的传统表达方式,有强烈的探索创新意味;其他作品则更接近小制作、小成本、小规模的概念。

小剧场戏曲给我们带来了什么?首先是非常细腻的戏曲表演,能够表达内心情感,比如梨园戏《御碑亭》。仅仅是情节性的东西,未必适合小剧场。

更突出的是,小剧场激发了艺术家的创造性,这一点非常可贵。名演员不计名利益,年轻演员敢于创新,这个状态是这次小剧场戏曲节成功的重要因素。

小剧场戏曲节也促使我们思考探索和传承如何结合得更好。昆剧《夫的人》有很多我不满足的地方,比如导演的手段太多,剧本中间有部分走题,但是有一点非常好,就是把表现人物心理和昆曲传统的唱做相结合,甚至借鉴了实验话剧里的手段,这完全是新的面貌。京剧《十两金》是一个非常清新可爱的作品,它所传达的内容并不很深奥,但是它在非常可爱的一种状态下,给你非常清新地传达出来,这个非常好。

表现丰富复杂的现代意味

小剧场戏曲应更符合现代理念

方家骏 上海市文化广播影视管理局艺术处调研员

我们先不去讨论到底什么是小剧场戏曲,不妨先来讨论一下,我们希望通过小剧场戏曲节收获什么?我看到几种说法,一是说回归,希望能够有戏曲形态的回归。还有一种说法是满足对好故事的期待,希望在小剧场的环境里把故事做得更清晰、更精致,或者是改变演故事的方式。还有一种说法是追求现代审美,追求时尚,突出唯美特质,以此吸引青年观众。

不管哪种说法都没有问题,因为小剧场戏曲尚处在探索阶段,有探索必然有选择,也就决定了不同作品的呈现。不过,今天我们对小剧场的认识,未必就是明天的认识,明天的认识也未必是固定的,相信伴随着小剧场戏曲节的继续主办逐渐固定下来。

有别于大剧场戏曲的展示,小剧场戏曲首先应该更加精致,如果传统舞台形式是中远景,小剧场戏曲就是一个近景,甚至是特写。第二,从故事上,我更希望小剧场戏曲把一个大故事集中到一个剖面,聚焦到一个或者是两个人物身上,挖掘更深层面的心理活动,比如梨园戏《御碑亭》就在传统戏的基础上进行视角转换,这种视角的转换,就是在故事的时代性上有所推进。所以小剧场戏曲应该更符合现在的理念,更直抵人心。

而小剧场戏曲节给了主创戏曲观念释放、碰撞、激荡的平台,你把你的观念拿出来,用作品来说话,而观众通过这个平台,可以赞赏也可以吐槽,从而使创作观念更加清晰,真正铺设戏曲从传承到发展的过渡道路。

让传统韵味可以和现代思想无缝对接

李伟 上海戏剧学院教授

小剧场只是其表层意思和物质形态,其深层内涵和实质是在精神内涵与表现手段方面进行探索创新,以更亲切的方式和更小的范围内的观众进行更私密的精神交流。当大剧场戏曲更多承担深沉历史题材创作的时候,小剧场戏曲更应探索未来出路。相比之下,剧目中意见比较一致的是梨园戏《御碑亭》,大家评价很高,因为它观念上的探索非常有现代感,但又毫不影响、改变梨园戏古色古香的形式。和王安祈改编的《王有道休妻》以团圆作结相比,张婧婧的改编以决绝收尾,是女性对男权秩序的消极反抗,比较符合现代理想。而另一部最具“实验性”的《夫的人》,在昆曲音乐设计上、演员表演上是传统的,而其舞台表现手段是传统一桌二椅的变相使用,又糅合传统昆曲生旦净丑等行当的表演程式与后现代戏剧的叙事技巧与舞台调度于一体,具有明显的拼贴性与混杂感,和当下的某些后现代戏剧可以对话,而且毫不逊色,甚至因为传统昆曲元素的加入而更有魅力、更有韵味。

这两部作品让我相信,最传统的形式韵味可以和最现代的思想无缝对接,也可以在最传统的舞台手势和叙事技巧中注入新的元素,表现更为丰富复杂的现代意味。

戏曲的现代性道路怎么走

张福海 上海戏剧学院教授

上海举办小剧场戏曲节,很显然会重新激发认识戏曲的热情。中国戏曲目前的变革从近代走向现代,而这次上演的6部作品,正在努力回到戏曲本身,向现代性跨进。

小剧场本身是现代性的标志,它的气质、品质就是定位在现代性上。艺术作品最重要的问题就是如何塑造新的形象,一部戏好不好,就在于它塑造了什么样的形象。梨园戏《御碑亭》一方面体现了感情的珍贵,同时又表达了独立个体的人,而独立个体的人是现代人的一种独有的风格和风貌。

从这个角度来看,《碾玉观音》是中国戏曲里最值得质疑的一种表述方式。这出戏好像一个说书人在说书,只不过是演员代替了说书人。我们要求人性的探索,对人的发现,他的内心的挣扎和痛苦是什么?我们要看的是这个东西,结果没有给我们很充分的提供出来,因此这是我们现代戏曲在脱离近代性质之后,在现代性的道路上如何向前走的问题。改编在某种程度上成为使我们戏曲走向困境的最重要的因素,应该走一条改本之路,在精神气质上,在文本的本体上做一番彻底的改变。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572