与时俱进保护戏曲文化

2016-08-10 发表|来源:中国文明网|作者:孙小峰

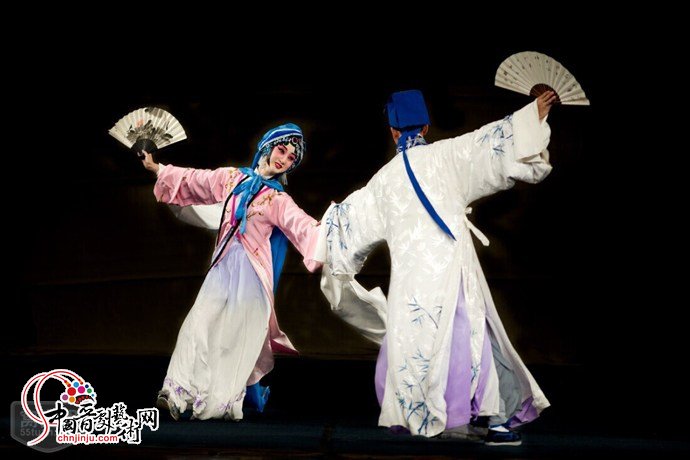

戏曲是我国富有魅力的传统文化,自中华民族出现文字记载的时候,就出现了戏曲的雏形,博大精深,源远流长,经历了几千年的沉淀和陶冶,已经成为我们中国人引以为傲的一朵奇葩,在缤纷多彩的世界文化潮流中屹立不倒,独树一帜。

然而现实的情况是,在各种传统媒体和新媒体的挤压下,并随着审美情趣的变化,诸多戏曲品种是在艰难中挣扎,在困苦中前行,逐渐失去大众的土壤。就笔者而言,记忆中的春节晚会曾经总有那么些戏曲联唱、精彩京剧选段,在近两年的春节晚会上也变得日渐式微。

保护中国传统戏曲文化,已经是迫在眉睫。笔者觉得,在文化部的具体保护措施之外,保护戏曲更应该树立“三化”的思想。

让戏曲变成大众化。广大民众是戏曲的生存土壤,广大民众的好恶决定了戏曲的生存走向、繁荣程度,同样,只有将戏曲放在广大群众中,尽可能的让戏曲融入到大众生活中去,让最大多数的人感受到戏曲的美妙,才能让戏曲代代相传,要对全社会进行广泛而深入的戏曲文化启蒙,唤醒和提高社会公众的戏曲文化意识,形成良好的社会氛围。我们应该清醒的认识到放在金丝笼里,与世隔绝、曲高和寡,这不是保护,这叫做遗迹,只有让它焕发出勃勃生机,获得最大多数人的认可和自发的拥护,这才是最大的保护。

让戏曲变得现代化。传统戏曲有其传统要义和审美价值,但总是那么几个曲目,必然让人乏味,要做到在保留传统曲目的同时学会与时俱进,拥抱时代和潮流,体现当代的审美潮流,要在把握传统戏曲精神精髓的前提下,开发出更多的戏曲内容,让传统美与现代美交相辉映,最终形成戏曲的当代审美品质和风格。

让戏曲存在形式变得多元化。随着社会的进步,戏曲不应该总是存在于舞台之上、茶肆之间,戏曲的存在形式而应该变得更加多元化。投资基层戏曲团体、推动基层院团的剧目建设必不可少,但如何让戏曲和新媒体互相融合,也是值得我们思考的。笔者曾经在北京地铁见过一个视频,广告商很巧妙的将一个京剧花旦放在广告之间,当时唯一的感觉就是震撼,美轮美奂、不可逼视,可以说这是一个失败的广告,因为至今我已经不记得广告内容了,但反过来说这倒也是一个成功的京剧广告,让我知道原来京剧是这么的美,一下激起了我对京剧的渴望。尤其可见,选择更能让人接受的方式、选择更能让人激起共鸣的切入点至关重要。

有一位戏剧大师说过,“没有戏剧的城市难言美好”,面对当前我国戏曲保护现状,可以说任重而道远。甚至更深一步说,面对着我国民族传统中那些逐渐消失的文化符号,如何真正做到传承与创新,将是一个长期而艰巨的永恒课题。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572