努力创作有神采的作品

2017-02-21 发表|来源:中国文化报|作者:周京新

我很荣幸在现场聆听了习近平总书记在文代会、作代会上的重要讲话,总书记讲话既高屋建瓴又非常接地气,信息量很大。

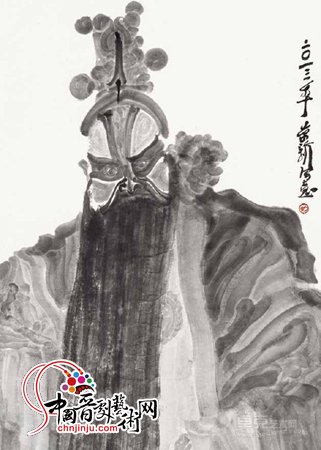

总书记讲到了两个方面的高度自信,一是要对我们自身文化理想和文化价值的高度自信;二是对我们自身文化生命力和创造力的高度自信。这两点从宏观来看,对一切文化艺术的发展都是适用的,而对我们从事中国画创作的人来说,更是非常有针对性的。我一直认为,传统中国绘画在世界绘画艺术发展大潮中是独树一帜的,所以我们有理由去自信。中国当代艺术发展过程中有一段时间,尤其是改革开放初期,我们对外来的东西比较执迷,却对自己的历史经典视而不见,对自己的文化生命力和文化创造力潜质认识不足。唐代有一位著名画家、理论家张璪,由于年代久远,他没有留下一张具体的作品,但是他留下了一个非常经典的绘画艺术理论,这个理论一共只有八个字:“外师造化、中得心源。”这八个字是对生活的一种感悟,是对我们自身文化理想、文化价值的一种感悟,它既是内在的,也是外在的,是对中华文化艺术自身生命力和创造力的一种体验。

总书记的讲话中还有一点令我特别有感触,就是如果“没有文化自信,就不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品”。总书记在这里主要指的是文学艺术作品,但在我们中国画创作领域,一直延续着一个定位,叫“写”。什么叫“写”?“写”就是中国表现,就是中国绘画艺术的一种特别的表现形态。我记得在很多年前,有一位德国著名的理论家到我家里,选我的作品赴德国展出。他看过我的作品后就反复追问我:“你是不是受德国表现主义的影响?你是不是在学德国表现主义?”我对他说:“我跟德国表现主义一点关系都没有,我是中国表现主义。”我还告诉他:“中国的表现主义比德国的表现主义起码早上一千多年。”后来,在德国举办的这个展览上,他对德国观众讲解中国传统绘画梅兰竹菊中的竹子,讲中国水墨写意画中的竹子为什么这样表现,为什么既那么简洁又那么通透,为什么很有生活又独具艺术神采和魅力。

习总书记还特别指出:“经典之所以能够成为经典,其中必然有隽永的美、永恒的情、浩荡的气。”我觉得,这是总书记对我们提出的更高要求,是一种内修的要求,是我们这些具体搞艺术创作的人必须面对的一个永恒的自我修炼课题。你的画当中要表现“隽永的美”,你的内心一定要蕴含“隽永的美”;你的画当中要追求“永恒的情”,你的内心一定要孕育“永恒的情”;你的画当中要张扬“浩荡的气”,你的内心一定要修养“浩荡的气”。这不是看了几本书、跑了一些地方、出去写写生,回来就能够完成的,而是要在自己各方面行为修养中、日常工作中和创作体验中积累,哪怕在很小的事情上都对自己有所要求,从坚定文化自信到养育自己内心的美、情、气,坚持不懈,不断提高。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572