钱学森是蜚声海内外的伟大科学家、战略家。航天专家于景元评价钱学森是“三维科学家”:一维是在自己的领域有深入研究,二维能对不同学科、领域都有特殊指导价值的见解,三维是智慧、跨层次的能力都处于相当的高度。一般达到一维是专家,达到二维是行家,达到三维就是大家。钱学森在航天科技领域取得的巨大成就享誉国内外,而鲜为人知的是,他在科学技术以外的研究也造诣很深。关于文艺,钱学森兴趣广泛,审美体验丰富,对于文学、音乐、美术、书法、摄影,他都有实践经验。他认为文学艺术是有规律可循的,并以一名大科学家的创造力建构发展了他自己独特的文艺观,其前瞻性的思维,仍能启迪今人。

●“科学与音乐的美妙二重唱”

1911年,钱学森出生于一个进步的知识分子家庭,父亲钱均夫曾留学日本,博学多才。母亲章兰娟是杭州富商的女儿,知书达理,相夫教子。钱学森是家里唯一的孩子,天资聪颖,父母重视教育,为他营造了一个和谐民主又充满文化氛围的家庭。1914年,钱学森一家由杭州迁至北平,到北平后父亲即送钱学森去刚刚开办的蒙养院(幼儿园)。在父亲的安排下,钱学森又幸运地入读当时教育理念先进的北平师大附小和师大附中,受到了包括文学艺术在内的全面而良好的教育。他的书法课老师于士俭、美术老师高希舜、国文老师董鲁安(后改名于力)启迪了他最初的艺术智慧。钱学森曾回忆美术老师高希舜(后成为著名的国画大师),暑假里开办绘画训练班,“教画西洋画,父亲很支持我去,我买不起油彩就用水彩学画,也学画中国画,后来我画得还不错”。钱学森对音乐也有兴趣,对音乐老师用一部手摇的机械唱机播放贝多芬第九交响曲唱片的情形印象深刻。

1929年,钱学森考入国立交通大学机械工程系(铁道门)。课余时间,他是学校乐队活跃的中音号手,省吃俭用也要经常去兰心大戏院听音乐会。在他的表弟、左翼文艺工作者李元庆的影响下,钱学森开始阅读文艺理论方面的书籍。大学期间他曾因健康原因有过休学,养病期间他研读了普列汉诺夫的《艺术论》、布哈林的《历史唯物主义理论》等理论著作以及中外哲学史,自学艺术分析的方法。1935年,钱学森在《浙江青年》第4期刊发了一篇文章《音乐和音乐的内容》,讨论了美国电影《The Song of Songs》(中文译为《恋歌》)中的配乐,他分析出影片中多次出现的一段大提琴配乐的乐思来自柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆》的主题,并进一步联想到音乐的情感:“这不是因人生的惨痛而哭吗?……好像在问‘活着又有什么意思呢?’这是多么深刻。”文章阐释了音乐与情感、与电影画面、与电影内容的关系,论点清晰,论据充分,逻辑严谨,文风朴实,直到今天都堪称好文。

1935年,钱学森考取庚子赔款公费奖学金赴美留学,后留加州理工学院任教。假日里,他常常与同事一起去听洛杉矶交响乐团的音乐会。1947年,钱学森与青梅竹马的蒋英结婚。蒋英是著名的歌唱家、声乐教育家,曾留学德国,两人的结合被誉为“科学与音乐的美妙二重唱”,他们的生活充满了艺术与科学。蒋英曾回忆:“那时候,我们都喜欢哲理性强的音乐作品,学森还很喜欢美术,水彩画也画得相当出色。”在被美国政府软禁的五年间,即使没有了自由,钢琴也被扣押,他们仍没有放弃艺术,二人以吉他和竹箫二重奏点缀生活。

20世纪80年代,钱学森从国防科技的领导岗位退休,便把全部心血投入到新的研究领域,将学习领域拓展到常人难以企及的广度。他关注社会生活,几十年如一日通过书信与他人交流学术,文艺思想更趋成熟。

●建构“现代科学技术体系”:既要看见树木,也要看见森林

1991年10月16日,80岁的钱学森被授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章,在答谢词中他表示:我们可以建立起一个科学体系,运用这个科学体系去解决我们中国社会主义建设中的问题。钱学森晚年时,有一次他的孙子告诉他,自己在单位保持共产党员先进性教育活动中,了解到很多爷爷的事迹,对爷爷愈发地敬佩了。钱学森对孙子说:“你说的都是我做的关于航天方面的事,其实这些都是将科学上的一些成熟的理论加以应用,不是真正意义上的创新。所以,我不认为你说我伟大的地方就是伟大的。如果我50年前那些事儿也叫伟大,那你的要求太低了。你记住,21世纪的爷爷将更伟大!”钱学森心目中的伟大,就是他多年思考和不断完善的“现代科学技术体系”。

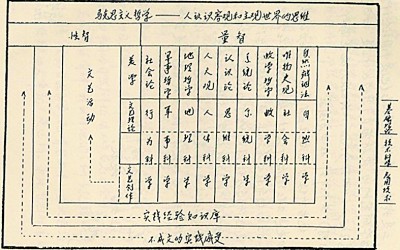

为什么要设计“现代科学技术体系”呢?钱学森认为:现代科学技术已经发展成为一个学科林立、分工越来越细,但同时又相互关系密切的整体。是整体就不能不研究整体中的结构、学科之间的联系和相互关系。是整体,就是一个系统,而系统一定有清晰的层次和部门性的分系统。钱学森的“现代科学技术体系”是一个全面的系统:有横向的层次和纵向的部类分系统。他认为这个体系不是固定的,而是开放的。1983年,钱学森将“现代科学技术体系”从6部类(自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学)更新为8个部类,增加了军事科学和文艺理论(后又增至11个部类,增加了行为科学、地理科学、建筑科学)。他认为文学艺术的创作不是科学,而是属于艺术的范畴。文艺理论是研究艺术创作的规律,是从人的主观实践与客观实际的相互作用后,主客观达到统一而得到美感这个角度来研究整个客观世界。这些规律是有系统的,可以开展科学研究,所以文艺理论属于科学研究的范畴。

钱学森在美国学习和工作20年,他不仅专注于学习美国先进的科学技术,对欧美的思维方式、科学研究方法也非常清楚。回国后他系统学习了马克思主义哲学,更加深刻地认识到中西的差别。他多次提到,西方传统的科学方法是建立在还原论的基础上的,这种方法有一定的局限性:只看见树木,看不见森林。我们社会主义国家应该克服这一局限性,取中国传统文化之精髓,结合现代科学技术。所以,钱学森的文艺观是系统论指导下的西方还原论思维与东方整体论思维的辩证统一。整个现代科学技术体系是一个有着严密结构的有机整体,文艺理论不是孤立的存在,是以系统论为指导,以人类实现“大同世界”为终极目标,与思维科学、社会科学、自然科学、军事科学、人体科学等有着千丝万缕的联系。钱学森说用了70年的学习才悟到以上道理,他的前瞻性的思维和开阔的视野是一般学者不具备的,为我国社会主义文艺研究展示了更广阔的前景。

●钱学森文艺理论的四个层次

钱学森为现代科学技术设计了四个层次,从高到低依次是:马克思主义哲学层次,基础理论层次,技术科学层次,工程技术层次。

所有的部类都通向马克思主义哲学,每一部类在通往马克思主义哲学层面都有一个“桥梁”;基础理论层次包括纯基础研究、应用科学基础研究和应用技术基础研究;技术科学(应用科学)是为工程技术提供理论的一般性的学问;工程技术(应用技术)是直接改造客观世界的学问,“工程技术为什么独立分出来成为一个部分,这是因为工程技术的实践总是至少带上一点经济上的因素”(顾吉环、李明、涂元季编:《钱学森文集》卷2,国防工业出版社,2012年出版,第216页)。

关于现代科学技术体系中文艺理论的四个层次内容,钱学森有明确的表述:“从科学体系的层次来看,美学属于哲学层次,文艺理论、文艺学属于基础科学或应用科学层次,而文化建设属于直接改造客观世界的技术层次。”

其顶层是马克思主义哲学,钱学森认为,马克思主义哲学是科学的哲学;他为每一部类通往马克思主义哲学设计了“桥梁”,文艺理论通往马克思主义哲学的桥梁是马克思主义美学。

基础理论层是文艺理论,文艺理论研究文艺创作的规律和文艺发展的规律,属于基础理论。其中,关于具体艺术门类的文艺美学,比如诗词歌赋美学、建筑美学、音乐美学、戏剧电影美学,钱学森认为我国传统文化和当代学者的研究成果已经很丰富,他本人的论述相对少。他重点研究的领域是艺术与科学,他特别关注新艺术形式和新的艺术创作方法(如激光焰火、旋转舞台、分轨录音等),尤其关注灵境艺术(即人工智能艺术),并预言灵境技术是继计算机技术革命之后的又一项技术革命。基于以上,钱学森还倡导技术艺术、技术美学的研究。

技术科学层是社会主义文艺学,“(文艺学是)组织管理文学艺术工作的理论学科。”“我在这里说的社会主义文艺学是一门应用社会科学,不是基础社会科学,不是辞典上所述文艺学的三部分内容,而是讲在社会主义社会中,特别是看到 21世纪的社会主义中国,文学艺术活动在社会中的结构和体系。”有人不解:为什么钱学森对“文艺学”的界定与大家已有的专业知识相差甚远?殊不知,在现代科学技术体系的研究中,钱学森还极力倡议建设一门新的学科——社会主义科学学,“科学学是把科学技术的研究作为人类社会活动来研究的,研究科学技术活动的规律,它与整个社会发展的关系。”与此相对应,在文学艺术领域,应该有一门研究文艺社会活动的学问——文艺学。科学学和文艺学,反映了钱学森系统论指导下的缜密设计,是钱学森对我国科学研究应该从全局出发,以系统论方法为指导,关注到技术科学(应用科学)层面思想的重要体现。

工程技术层次是社会主义文化建设,这一层次综合了教育学、科学学、体育学、文艺学、文化教育、出版等所有文化领域。钱学森设计的依据在于:社会主义中国的精神文明建设包含思想建设和文化建设两个方面,除去思想建设之外的所有精神文明建设内容都是文化建设,他理解的文化建设是“大文化”建设。20世纪80年代,钱学森以系统论思想为指导,建议我国尽快设立文化建设的总体指挥部门,设计文化发展的总体规划。

●钱学森文艺观的三个重要特征:人民性、超前性、科学性

从领导岗位退休后,钱学森潜心钻研学术,发展个人文艺爱好。除了文学、音乐、美术、摄影、建筑园林以外,他对中国的美食、服饰、花鸟虫鱼也很感兴趣。与纯粹的玩票不同,钱学森将对美的追求自觉地融入了理论思考和顶层设计,他的文艺观具有鲜明的人民性、超前性和科学性特征。

人民性来自于钱学森坚定的马克思主义信仰。钱学森从政治的、哲学的、实践的三个层次,分析了我国社会主义文艺的人民性。

首先,政治上我国是社会主义国家,人民当家作主。“我们的建设目标是使我国全体人民都具有很高的科学技术、文化艺术和马克思主义哲学的修养。我们应该在生产发展所允许的条件下,最快地普及教育,普及科学技术,普及文学艺术,普及马克思主义哲学。”钱学森强调我们的文艺、文化是为人民服务的,面向的是全体人民而不是哪一部分人。

其次,经典马克思主义哲学告诉我们:物质是第一性的,精神是第二性的。钱学森进一步深化了马克思主义哲学,他提出了人类在认识世界的过程中还有一个第三性:“精神财富——全人类所创造的认识工具”。他认为社会主义精神财富不是哪一个人能独自创造出来的,而是上下几千年,全人类劳动的结果。精神财富不同于物质和精神,但马列主义的基本原理没有变:物质决定精神。社会的发展要依靠广大的工人、农民,他们需要了解更多的生产经验和新鲜事物,而文艺理论就是要研究如何艺术地向群众传达这些信息。

最后,社会中不同的人民对于文化、文艺的兴趣、爱好是有差异的,钱学森主张我们的文艺也应该是多种多样的。钱学森对文艺门类的划分,随时代的发展不断扩充。最初的分类是6大门类,后逐渐扩展到11门类的划分:1.小说杂文2.诗词歌赋3.建筑4.园林(包括盆景、窗景、庭院、小园林、风景区、国家公园等)5.美术(包括绘画、造型艺术、工艺美术)6.音乐7.技术美术(工业设计与艺术相结合)8.烹饪9.服饰10.书法11.综合艺术(戏剧、电影等)。不难看出,钱学森对文艺的思考笃定于“笔墨当随时代”,文艺学的范畴不是固定的,会随着时代的变迁而不断扩展。

钱学森提出要正确认识文艺的普及与提高的关系,阳春白雪和下里巴人都是人们需要的。他举例说,美国的一些交响乐演出主要是大学的学者和大学生去欣赏,普通民众喜欢流行音乐的更多。无论中国的、外国的,传统的、创新的文学艺术,首先要考虑是否对人民群众有利,他反对以少数人的审美标准强加于大众。他还强调要做调查研究,不要凭主观想象人民的爱好。当然,文艺是有层次的,他认为文学艺术的最高层次是有哲理性的文艺,文艺理论应该把这些道理讲清楚。

超前性体现在钱学森始终站在人类精神文明的高度思考文艺。20世纪八九十年代,钱学森大胆提出了“第二次文艺复兴”的预见。他指出,“第二次文艺复兴”是指第五次产业革命、第六次产业革命和第七次产业革命后,体力劳动将大大减轻,人民将基本转入脑力劳动、创造性劳动,从而人类文化发展将空前加速。他认为,将在社会主义中国出现“第二次文艺复兴”。

钱学森认为在文艺的创作、文艺的交流中都存在时代性的问题,必须予以重视。他的专著《科学的艺术与艺术的科学》选取了当年给王寿云等六位同志的书信代为前言,指出“(我们)不忘中国五千年辉煌的文艺传统,但我们在21世纪要利用最新的科学技术成果发扬这一文艺传统。”文中中肯地批评了当时文艺理论界存在的问题:缺乏对新文艺形式的探讨,缺乏对科学技术发展提供的新的文艺手段的敏锐捕捉。他直言不讳地说:“回顾本世纪的历史就看到这是文艺人和文艺理论工作者的老毛病。电影出现了,是自生地发展;电视出现了,也是自生地发展。录音伴奏(卡拉OK) 出现了,文艺人、文艺理论工作者惊惶失措!这怎么行!被动呵!”钱学森以这封书信代为前言是经过深思熟虑的,他语重心长,连续三个感叹号表明这位睿智的老人对中国文艺理论工作者思想滞后于时代文艺创新形势的担忧。虽然这是20多年前钱学森的担忧,但是对比当下,仍能够给文艺工作者很多启示。习近平总书记在文艺工作座谈会上提到的文艺创作有“高原”缺“高峰”等问题,引发文艺界大讨论。笔者以为,其中是否也存在一些文艺工作者对鲜活的高科技手段漠视,对日新月异的新技术后知后觉的问题呢?另一方面,钱学森希望文艺工作者不要拘泥于传统的题材,应把文艺的触角伸展到更微观和更宏观的宇宙之中,将微观的细胞、基因,现实中的葛洲坝建设,宏观的太阳风磁暴、银河系等以艺术的形式展现给人民大众。

与传统的概念界定有所不同,“文艺理论”与“文艺学”在钱学森的文艺思想中是两个不同的概念和不同层次的研究。钱学森现代科学技术体系中的“文艺学”是技术科学,是从应用的角度研究文艺,这是20世纪80年代中国学者鲜有的新思维。随着改革开放的深入,国际交往的日益频繁,中国的高校逐渐增设一些与国民经济建设直接相关的偏应用的艺术类专业或课程,比如文化产业、艺术管理、音乐传播、影视制片、策展、珠宝鉴定、艺术品拍卖等,这些专业或课程的内容就是钱学森划定的“文艺学”的范畴。可以看出,钱学森不是局限于文学艺术领域思考文艺理论,而是站在人类精神文明的制高点思考未来。我们不禁赞叹钱学森融会贯通的学识与超前的思维!

科学性突出地表现在钱学森关注文艺与科技的结合。作为一位科学家,钱学森多次强调艺术与科学是相通的,是互为作用的。他以自己的亲身体验阐释二者的亲密关系:“正因为我受到这些艺术方面的熏陶,所以我才能够避免死心眼,避免机械唯物论,想问题能够更宽一点、活一点。”他呼吁学者们要自觉地研究科学技术与文学艺术相互作用的规律。晚年钱学森创立了思维科学,他认为对逻辑思维的研究已经有很多成果,最大的应用就是计算机,但对于形象思维和灵感思维的研究比较薄弱,需要重点关注。他多次批评实践中文艺与科技的割裂,阻碍了创新和社会进步。因此他大力倡导文艺工作者和与科技工作者互相交朋友。钱学森思想超前,退休多年始终关注科技的前沿。20世纪80年代,当人们正在以好奇的眼光注视电子计算机的应用时,钱学森的视角已经触及人工智能,90年代,当卡拉OK(录音伴奏)走入大众视野时,钱学森已经满怀期待地讨论电子计算机与作曲的结合。晚年钱学森还关注了艺术与科技结合的众多领域:灵境艺术、激光焰火、旋转舞台、舞台强光源、分轨录音、环视电影(环幕电影)、展览馆的自动化程序控制、灵象(Kinetic Art,又译“动艺”)等。今天,这些融入了高科技的艺术多数已经为大众熟知,我们由衷叹服钱学森精准的科学预测。

钱学森文艺观的科学性也表现在他严谨务实的科学态度上,他勇于挑战权威,敢于争鸣。在他的文艺理论研究中,一些概念的设定与之前的文艺理论、文艺学经典学说中的概念有所差异。他认为,随着时代的发展,我们既要坚持马克思主义的基本原理,又要予以深化和发展。他幽默地说自己“离经不叛道”:“我上面讲的整个知识体系的结构大大超出传统的知识分类法,是经典著作中没有的,是不是‘离经叛道’啊?离经的罪名可能逃不了了,因为‘书’上没有呀;但我自以为不是叛道,是根据马克思主义的普遍原理而阐释与发展的。”钱学森“离经不叛道”的精神反映了他严谨的科学态度、缜密的思维和求真的科学品质。这种自信来自于他坚定的马克思主义信仰和对事物认知的科学态度。他说:“我是坚决拥护马克思主义的‘道’的,可是我不迷信书本上讲的东西。”时隔多年,当我们大力提倡转作风、正学风、改文风的时候,是否也要学习钱学森“离经不叛道”的科学态度?

钱学森在文艺理论方面的卓越贡献,是他留给中华民族的宝贵精神遗产,多年来被他科学家的光环所掩盖。今天,新时代背景下,深入研究和展示钱学森的文艺思想既有理论价值,也具有重大的现实意义。

(作者冯亚,系中国传媒大学教授;孟云飞,系艺术学博士后,现任职于国务院参事室)

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572