新春话剧创作随感:讲好中国故事及其他

2024-01-18 发表|来源:中国文化报|作者:李宝群如何用戏剧艺术讲好中国故事是很多人都在讨论的一个热门话题。

在我看来,讲好中国故事就是书写中国人的情感、中国人的命运、中国人的生命态度、中国人的精神梦想、中国人的活法。要求创作者深度关注、思考中国人复杂丰富的精神世界。

一部中国戏剧史就是讲述中国人情感故事和生命梦想的历史。《牡丹亭》《窦娥冤》《桃花扇》等都在讲中国故事,书写中国人的情感、命运、生命态度和精神梦想。话剧也是如此,欧阳予倩、田汉、曹禺等前辈艺术家吸收西方戏剧营养,奠定了中国话剧的基石,《雷雨》《日出》《北京人》《家》等书写的都是国人的情感与命运。抗战爆发后,大批戏剧人用戏剧表达了全民抗战的呼声,讲述了那个年代的中国故事。中华人民共和国成立后,以《茶馆》《万水千山》为代表的大批剧目仍在讲述中国故事。20世纪70年代末80年代初的《报春花》等社会问题剧、80年代的《桑树坪纪事》《狗儿爷涅槃》《天下第一楼》《商鞅》等很多戏也是在讲中国故事,90年代以后,戏剧日趋多元发展,依然在书写现代化进程中的中国故事。

生于中国长于中国,中国戏剧人肯定要书写中国故事。我创作上演了60多部戏,《父亲》《矸子山》《黑石岭》等是写工人的,《万世根本》等是写农民的,《兵者》等是写军队官兵的,《长夜》等是写农民工的,《从湘江到遵义》《香山之夜》《行知先生》《此心光明》是写历史人物的,都在讲中国故事。

讲好中国故事与探索话剧民族化紧密相连。焦菊隐曾排演《龙须沟》《蔡文姬》《茶馆》,在话剧民族化方面作了卓有成效的努力。以于是之为代表的北京人艺演剧学派,以李默然为代表的关东演剧学派,都在探索话剧民族化的道路。这些前辈艺术家都在从中国戏曲艺术中吸收艺术营养,使得中国话剧具有了中国特色、中国风格和中国气派。

近几年观看俄罗斯来华演出的《奥涅金》《静静的顿河》等剧目,我发现,俄罗斯当代戏剧在演剧理念、方法等方面有很多新变数、新发展,但仍具有鲜明的俄罗斯民族气质和精神,普希金、果戈理、托尔斯泰等人建立起来的强大艺术传统并未中断,其中有对人的关怀、对社会的批判,充沛的人文精神如一条精神长河仍在流涌,滋养着一代代戏剧人。

中华文化也是一条长河,继承好、弘扬好中华文化,可以使中国当代戏剧更加丰富、更加强壮。

话剧民族化之路不能走偏,不能越走路越窄。时代发展到了今天,戏剧不可能不与世界戏剧发生链接,必须以更开放、更多元的心态做戏剧,现代性与民族性要并举并存。

探索话剧民族化不能只局限在形式、手段上,还要在内容上做出努力;也不能只是导演、舞美、表演艺术在探索话剧民族化,还要从剧作家开始。剧作家对剧本中的人物、情节、情境、场景、语言、风格进行了民族化的探索,二度创作才能有探索的基础。曹禺深刻地表现了中国人的精神世界,才有了《雷雨》等名剧的不断上演。有了老舍的《茶馆》等剧作,才有了焦菊隐话剧民族化的探索,有了《狗儿爷涅槃》《天下第一楼》等剧作,北京人艺演剧学派才得以不断发展。

此外,当下中国话剧第一位的问题是写人,讲好中国故事首要任务也是写人。戏剧即人学,戏剧的关键是写人、塑造人、表现人的内部外部世界。编剧第一要义是写人,写出人丰富的情感,写出人的命运、人在困境中的选择,追求人学深度。如果人没写好,话剧民族化也是空壳,中国故事也讲不好。剧本把人写好,话剧民族化才会更有价值。

如果把中国戏剧和世界戏剧放在一个平台上,最终还是看谁在写人上更深刻、更有力,所有好作品都是对人有发现、有思考、有深刻表达。把中国人的生存现状和精神现状写好,把人的内部外部世界表现充分,我们才能和世界对话。

话剧民族化应该成为艺术自觉。民族文化就在我们血液里,你对人物的精神世界体验深了,深入到中国人的精神深处去了——剧本是从生活深处打捞出来的,从心里流淌出来的——写出了鲜活丰富多样的人物、生活在特定的民族文化土壤之中的人物,作品便会自带民族性。

我在创作中也吸收、化用了民族民间文化中的好东西。《万世根本》中化用了凤阳花鼓、拉魂腔,《淮河新娘》化入上古情歌,《生命册》融入离骚、花儿和中原大地的大量民风习俗。吸收民族文化不能只限于戏曲,民间说唱艺术、民歌乃至各种民俗文化等都可以借鉴。它们就在那,看到它们、用好它们,会使戏更丰富、更厚重,气场更强大,更有益于讲好中国故事。

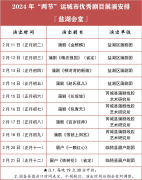

运城市2024年“两节”优秀剧目展演安排

运城市2024年“两节”优秀剧目展演安排 北路梆子现代戏《段家湾》在省城上演

北路梆子现代戏《段家湾》在省城上演 长治市2024年“太行之春”群众文艺展演活

长治市2024年“太行之春”群众文艺展演活 省财政厅印发《公共文化服务体系建设专

省财政厅印发《公共文化服务体系建设专 好戏剧要让人物和观众对话

好戏剧要让人物和观众对话

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572