“有戏”的戏与“无戏”的戏

2024-07-01 发表|来源:中国文化报|作者:孙红侠市井之语常常使用“有戏”和“没戏”来描述做一件事情有无做成的可能性。“有戏”“没戏”就是表达有无期待、有无价值、有无意义。观众在表达对舞台作品的观赏感受时,也常常使用“有戏”和“没戏”来评价作品。

何为“有戏”?上升到理论高度,就是在讲有无戏剧性的问题。戏剧性是什么?简言之,就是戏剧之所以能成为戏剧的那点东西,就是让戏剧能不同于歌舞场面,不同于广泛被误读的“歌舞演故事”的那点东西,不同于用一点情节串起来的晚会化的演出的那点东西。戏剧性是西方话语,所以很多时候对应的是“冲突”两字。冲突是剧场艺术所需要的,无论是古希腊的命运悲剧,还是莎士比亚时代的复仇与背叛,到《萨勒姆女巫》呈现的人性、《推销员之死》里的现实之光,“冲突”二字背后强调的不是一波三折,而是故事具有的情感与情绪的冲击力。

中国传统戏曲讲的“有戏”,并不同于西方的戏剧性,而是形容舞台上有技艺、有技巧,技艺越精湛绝伦,越是“有戏”。此处的“有戏”是由中国传统戏曲表演为中心的特点决定的,这也和西方某些戏剧理论不违和,如美国剧作家约翰·霍华德·劳逊讲的“动作性是戏剧的基本要素”,又如美国知名戏剧理论家与教育家乔治·贝克所言“动作,确实是戏剧的中心”。主持美国“第四十七号实习工场”并培养了“美国戏剧之父”尤金·奥尼尔的乔治·贝克于1919年出版了《戏剧技巧》一书,后经余上沅与顾仲彝翻译,1946年后由顾仲彝在上海实验戏剧学校(也就是现在的上海戏剧学院)正式被作为编剧理论而讲授。在乔治·贝克眼里,凡是通过表演、通过所表现的感情,能让剧场里的观众产生观看兴趣的,就是有戏剧性的。

在探讨“有戏”与“无戏”时,笔者并不想使用冲突、悬念、高潮一类的话语,因为那样首先会让人有一种错觉:没有冲突、悬念的戏就不是好戏。同时会有距离感,让人生厌却并不能解决问题,还会引发话语和观念之争。其实两者是相通的,因为坐在剧场里的人是一样的。话语的提炼来自舞台实践,剧场艺术的内在经验仍然是相通的。虽然有文化背景的差异和限制,但只要是人类社会中的生物,某些东西就是共通的。就戏剧性而言,坐在剧场里的感受是相通的。讲戏剧性,讲“有戏”,本质上就是尊重坐在剧场里的观众的感受。

戏剧性是通过故事本身、讲故事的技巧和方式来实现的。看故事不是目的,通过故事去体验才是,万般体验都是产生于观看他人的故事。因此,不好好讲故事的戏,就“没戏”,就是不尊重观众坐在剧场里的感受,不去探索观演关系当中那些居于核心位置的规律。于是,我们看到了当下戏曲创作的一些乱象,一部分编剧一味地表达自我、展示文采,以为自己的创作就是给处于“剧本荒”中的剧团以帮助,却根本不知何为剧场和舞台需要的故事和讲述的方式。

2024年4月,北京曲剧团复排了距今一个甲子之久的一部老戏《王老虎抢亲》。演出现场轻松愉悦,掌声和笑声此起彼伏。这是一部20世纪五六十年代创作的老戏,为什么这样一部老戏,至今仍然能让人轻松愉悦而感觉“有戏”?这部老戏有机关但并不复杂,传统的才子佳人人设,青春是美的,爱情是真的,都藏在各种巧合的机关之下,巧合只是技巧,情感方为永恒。要说这出戏是单纯的娱乐至上,也不对。这戏里有对错界限、有恩怨分明、有善恶昭彰,体现的是中华优秀传统文化中的道德观、爱情观,体现的是传统社会中人情与世故、分寸与进退。一言以蔽之,这部戏有这世上做人做事的好与歹、是与非。这些最基本的道德观,戏和观众都知道。但更具有理论意义的是,《王老虎抢亲》这个戏“有戏”之处更在于结构,一环扣一环让人明知戏假却期待看下去,这就叫作精巧紧密。

当下,相比较于脍炙人口的老戏,一部分新编戏形式精美却是“没戏”的戏:写一个人的故事难,表现一个人的人生更难,于是就抽取几个片段,拼贴为完整一生,或者给他弄几个梦,每一个人到梦里走一圈、对话一番,就完成了全部讲述;写《雷雨》那样错综复杂而又勾连出性情的人物关系难,于是就将人物关系单摆浮搁,以自然关系和单纯的人际关系来代替戏剧关系。写关系难,写情感难,写关系中的情感、写情感中的关系都太难,于是就利用意识流、梦境、幻想、独白、闪回及字幕、剧本朗诵等貌似高大上的方式来投机取巧,似乎无处不在地让主角自我剖析、心境展示,而其实难免因艺术才华的缺失而让最能震撼人心的舞台艺术沦为诗朗诵和歌舞场面。回到单纯的技术性上来说,技艺展示也因失去剧情依托而孤零零存在,“有戏”也成了“没戏”。

总之,笔者关于“有戏”“没戏”的探讨,其实是希望给当下创作者一个鞭策和警醒,不能戏的数量增多了,但“有戏”的戏却少了。

(作者系中国艺术研究院研究员)

蒲剧现代戏《儿媳保姆》7月6日晚山西大

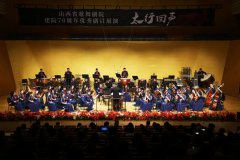

蒲剧现代戏《儿媳保姆》7月6日晚山西大 庆祝中国共产党成立103周年交响音乐会在

庆祝中国共产党成立103周年交响音乐会在 把“梨园舞台”搬上“三尺讲台”

把“梨园舞台”搬上“三尺讲台” “有戏”的戏与“无戏”的戏

“有戏”的戏与“无戏”的戏 《太行回声》讴歌太行精神

《太行回声》讴歌太行精神

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572