戏剧创新不可放逐主体性

2024-12-13 发表|来源:中国文化报|作者:罗群古往今来,国内外曾出现过多种不同的戏剧形态,有的至今仍存续、活跃于舞台,有的已经化作历史烟云。演出的舞台也从传统剧场、镜框式舞台到自然山水、城市街巷,再到现如今各种各样的演艺新空间。近年来,随着演艺活动发生场所的变迁速度加快、程度加剧,其背后折射的观演关系的颠覆与重构,对戏剧形态的整体改变也产生了一定的影响。对此,有业界专家学者感慨戏剧创新之丰富多彩,新的观演关系充实、发展了戏剧艺术,拓宽了戏剧的边界。但也有专家学者认为,戏剧应属于传统剧场和镜框式舞台,其审美尺度与艺术环境不应变更,甚至认为,含有戏剧元素的文旅项目、演艺项目不是严格意义上的戏剧,至多属于泛戏剧。前一种观点对戏剧的诸多创新尝试采取乐观开放、积极拥抱的态度,后一种观点强调特定剧场模式、观演关系的经典性,在部分戏剧探索大踏步走向互动化、游戏化、社交化的情况下,对守护戏剧艺术的严肃性、纯粹性来说,有着积极意义。

纵观戏剧发展创新的历史,演出场域、观演关系的变革素来是一股强大的推动力量,对戏剧的内容、形式、风格乃至一定时期内戏剧文化的形成、社会对戏剧的一般认识等,产生重要影响。因而,从这个角度以审慎的眼光观照戏剧问题,合理并且有效。但从戏剧发展变化的历史实际来看,我们也不宜过于静态、固化地看待演出场域和观演关系。演出场域、观演关系在历史中孕育、形成、发展,从来变动不居。无论古希腊依山而建的剧场,还是中国古代的勾栏瓦舍、茶馆戏园,都与当今比较常见的传统剧场、镜框式舞台不同。一般认为,镜框式舞台在16世纪才开始采用,由它所“建造”起来的“第四堵墙”、所产生的间离效果,迟至20世纪才由戏剧家布莱希特在理论上予以总结确认。因而,当今观众熟悉的所谓“传统”剧场以及相应的戏剧形态、美学趣味等,事实上很年轻而且现代。

镜框式舞台及其所代表的美学格调之经典性有目共睹,但将其视作给戏剧“验明正身”的绝对标准,用以衡量此前、此后的戏剧行为,难免武断。我们不宜将历史中形成的某一种演出模式、观演关系“定于一尊”,作为永恒性、绝对化的标准,这可能给戏剧的进一步发展和创新带来阻碍。应该看到,目前新型演艺空间中上演的作品和项目,有不少是为了迎合消费需求,为受众提供更有互动感、参与感和沉浸感的体验,新鲜有余、底蕴不足,与其说是艺术的,不如说是娱乐的。当然,健康合理的娱乐消遣没什么不好,但将其笼统地视作戏剧的重要发展、创新的重要途径而大规模投入资源进行创作,则有待商榷。倘若某一概念内涵无限放大、外延无限模糊,巨大的“包容性”在逻辑上必将导致概念本身的崩溃,“戏剧”的概念不可能例外。

时下,各种演出形态“乱花渐欲迷人眼”,关于戏剧创新之边界的不同看法,核心争议点在于如何理解戏剧。而如何理解戏剧,又受到文化传统、知识结构、特定社会时代一般观念等诸多因素的影响。古今中外不同理论家、学者对戏剧给出过多种不同的定义,有的注重叙事性,强调故事的完整贯穿,而一些故事碎片化、更侧重思想观念表达的戏剧实践正对这种看法造成冲击;有的把重心放在观众的在场与观看,其理论背后的哲学背景和试图达到的社会效果引人注目,但这种观点难以将带有戏剧元素的生活行为与真正的戏剧区分开来,从而像诸多带有后现代色彩的理论观念一样,较大程度上将复杂深刻的事实问题转化为思维游戏式的话语问题。

绝不越雷池半步和闭目宽心“大撒把”,都不是理性、审慎、可持续操作的方案。综合来看,“遵循假定性,观众现场观看角色表演”作为戏剧的基本特征,大体能够为不同的定义和理论主张所兼容,而中国的文化观念、戏剧传统又特别注重表演的内容、情境应当依托于一定的经验逻辑、故事框架、人物性格,并有所关怀、有所表达。与不假思索的“拿来主义”相比,与一味追求先锋、前卫乃至颠覆相比,与刻意标新立异以睥睨他人相比,充分考虑中国戏剧发展的历史与现实,立足行业与市场的实际情况,尊重社会一般认知的理论观念,也许不容易在众声喧哗中迅速名声大噪,但更接中国戏剧的地气,更有可能在实践探索中为中国戏剧的创新发展指路护航。脱离理论指导的实践是盲目的,缺乏实践规约的理论则可能是空洞的、大而无当的,甚至带有欺骗性的,这应当引起理论界的注意。

作为人类古老的艺术形式而绵延至今,戏剧是创作者主体精神、生命体验的投射,是人类生活经验、情感价值的沉淀,是人类文化与文明的凝结,并以同时空现场演绎的方式直观而强烈地表达给观众。一方舞台大可包罗万象,新的观演关系、表现方式往往承载着人与自身、与他人、与社会、与世界之关系的新审视、新构建,值得肯定。因而,各类新鲜事物只要能够强化这种宝贵的投射、沉淀与凝结,就不妨充分尝试、大胆应用。相反,倘若新手段起到的作用不是强化,而是冲击和稀释,那就应慎重考虑。戏剧应该积极拥抱对话与融合的艺术发展趋势,但也要明确自身的主体性,否则可能话无可话、融无可融;戏剧不能不创新,但非要将自身“创新”成社交活动、互动游戏等他种事物,也是不明智的。

以复杂的、内在的价值尺度作为衡量戏剧创新得失的标准,虽然显得气质温平,但带有一定模糊性,不容易像以演出场所、观演关系等外在化的单一维度为旨归那样干脆利落、态度鲜明。然而,严肃平和地探讨人文领域话题,本就没有那么多“一言以蔽之”。目光往返于国内与国外、历史与现实、此刻与未来之间,不断思考与切磋,更有利于保障戏剧发展既不会因循守旧,也不至于不着边际。这也正是戏剧创新实践不能缺少理论评论这面镜子的原因之一。

明清堂会舞台探秘

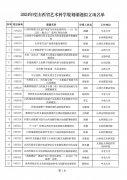

明清堂会舞台探秘 2024年度山西省艺术科学规划课题拟立项名

2024年度山西省艺术科学规划课题拟立项名 姚奠中帮赵树理修改剧本

姚奠中帮赵树理修改剧本 寻找转译戏曲的密码:化传统的技术为今

寻找转译戏曲的密码:化传统的技术为今 学生版话剧《立秋》奏响高校思政育人的

学生版话剧《立秋》奏响高校思政育人的

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572