2024年,全国性和地方性戏曲展演共举办20余次,既有延续以往的第十届中国京剧艺术节、第九届中国昆剧艺术节和戏曲百戏(昆山)盛典等,也有首次举办的中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演、首届全国小戏小品展演等。在这些戏曲展演活动中,“小剧场做足大文章,老题材尽显新面貌”的特点十分突出。

本年度戏曲创演的一个突出特点便是小剧场戏曲剧目借助各种平台呈现蓬勃发展之势。2024年先后举办了全国小剧场京剧“群英会”、第二届全国小剧场戏剧优秀剧目展演、第11届当代小剧场戏曲艺术节、2024年中国小剧场戏曲展演。这些小剧场演出活动共推出近年来创演的优秀小剧场剧目百余部,已成为培养青年戏曲人才的重要平台,对于助推剧目建设,改善戏曲生态有重要作用。小剧场戏曲的展演机制已渐趋成熟,为古老的戏曲文化注入了不断的现代活力。

就大戏而言,2024年度创作剧目在新编古装剧方面成就突出,它们题材虽都源自历史故事和传奇演义这些老题材,但立意题旨和形象塑造尽显现代视野。剧作家罗周本年度继续引领全国戏曲创作,先后有昆剧《唐才子传》、粤剧《双绣缘》、扬剧《子胥过江》等剧目上演,每次上演都引发一定热议。除此之外,李莉编剧、张曼君导演、陈素琴主演的上党梆子《大汉母子》历时五年精心创作,首演后备受好评。整理改编传统剧目方面,在第十届中国京剧节上亮相的海派京剧连台本戏《七侠五义》舞台机关设计精巧,在保留京剧技法展示的基础上实现了经典武侠的时代化改造,极具观赏性。上海昆剧团、湖南省昆剧院在第九届中国昆剧节上推出的《玉簪记》和《渔家乐》两出经典剧目,采取“小全本”的串折改编,既在一定程度上接续了传奇文本上的连贯性,又保留了折子戏在表演上的舞台精华。

本年度戏曲行业的热点话题众多。其中,青春版《牡丹亭》首演20周年的纪念演出备受瞩目。青春版《牡丹亭》是赋予戏曲老题材以新面貌的成功典范,2024年正值青春版《牡丹亭》首演20周年。此剧制作者白先勇撰文认为,青春版《牡丹亭》成功的关键在于:尊重古典但不因循古典,利用现代但不滥用现代,严守正统、正宗、正派之规范,精确地掌握了“传统”与“现代”融合之“度”,在古典传统的基础上谨慎地注入现代舞台美学。在苏州大学举办的第十届昆曲学术座谈会上,白先勇的这一论断得到来自全国40余名专家学者的回应。他们针对青春版《牡丹亭》的创演经验,围绕“新时代昆剧创作”与“昆曲音乐创作”的主题展开深入讨论,认为青春版《牡丹亭》引发了大家对昆曲艺术的再次关注,进一步彰显了其深厚的文化底蕴和卓越的艺术价值,二十年来演出不辍,其成功经验理应得到及时总结。

除此之外,2024年的全国南戏展演为古老剧种搭建起了“朋友圈”。本年度的展演以梨园戏为主体,汇聚19个珍稀剧种与非遗项目,21个艺术团体举行了42场剧目演出,重点展现南戏不同剧种对同一题材的不同风格诠释和独特艺术风貌。

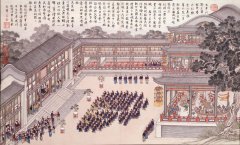

在昆曲界,挖掘宫廷戏曲资源成为打造经典演出的新路径。北方昆曲剧院继“观其复”系列作品之后,又与故宫博物院合作,挖掘宫廷戏曲资源,探索古戏楼和经典翻新相结合的新路径,推出新编昆曲《游园·惊梦》。上海昆曲剧院与故宫博物院以节令承应戏为切口,围绕传统节令进行深入挖掘与文物活化,共同推出《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季),重新构建文物与戏曲艺术的关系,探索拓展昆曲创作新路径和传播新形式。

沉浸式演出的东风也吹到了戏曲领域。2024年伊始,豫剧《程婴救孤》等经典剧目,重新排演为沉浸式小剧场演出,在上海、郑州、北京驻场演出60场,直接票房收入300多万元,线上直播观众达到3000多万人次。此举开启了豫剧沉浸式驻场演出的先河,也为拓展戏曲演艺新空间进行了探索和尝试。虽然沉浸式产业已然是一块越做越大的“蛋糕”,但同时也要看到,在激烈的市场竞争之下,沉浸式剧场虽各出奇招,却因为沉浸式娱乐依然是年轻人的一项小众爱好,因而还无法像其他实景娱乐活动一样拥有足够支撑产业发展的市场基础,对于戏曲从业者而言,它还只是一条充满未知的探索之路。

(作者系中国戏曲学院教授,《戏曲艺术》编审)

钧天广乐 ——清宫承应戏面面观

钧天广乐 ——清宫承应戏面面观 当盛世梨园遇上唐风晋韵

当盛世梨园遇上唐风晋韵 赴山西博物院,享戏曲文化盛宴

赴山西博物院,享戏曲文化盛宴 古老戏曲正青春

古老戏曲正青春 时代感、氛围感、文化感!总台《2025年春

时代感、氛围感、文化感!总台《2025年春

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572