文艺批评需要一场“术语革命”

2025-02-05 发表|来源:文汇报|作者:胡一峰随着文艺新现象新形态新业态蓬勃涌现,我们越来越感到,文艺批评需要来一场“术语革命”。

术语是学科的基石、学术的工具。术语建设的情况,直观地反映出一门学科的成熟程度和学术共同体的共识广度,因而对学科繁荣发展产生直接影响。恩格斯在《资本论》第一卷英文版序言中指出:“一门科学提出的每一种新见解都包含这门科学的术语的革命。”文艺批评被称为“运动的美学”,对于文艺思潮趋向、文艺创作动向保持着敏感。惟其敏锐,方能通过及时评价分析对文艺创作发挥引导作用。

文艺史上常有这样的情况:批评者针对某一作品、某个门类或某类现象提出的新见解甚或几句箴言,却对一代、几代创作者乃至一个较长时期多个门类的文艺家产生了普遍而深刻的影响,从而形塑一个时期的作品风格或创作流派,甚至扭转整个时代的创作风气,催生新的创作主潮。而其关键,在于运用科学的术语精准描述、评价、分析文艺作品和现象。相反,如果批评文章用语随意,或照搬套话,或生造概念,或以陈词滥调裁剪生动现实,或取流行新词充作行文点缀,不但无法对文艺作品或现象作出科学评析,更难承担推动文艺事业繁荣发展的使命。

文艺批评需要在争鸣中实现繁荣。而真正的批评精神应该体现为心平气和、理性坦荡、严肃认真的陈述和交锋,是逻辑和勇气的相得益彰,更是锋芒和雅量的双向奔赴。科学运用术语正是逻辑自洽的基础,也是有效争鸣的保障。那些自说自话、圈地自萌、为捧而捧、为批而批、为辩而辩的“文艺批评”,只能满足批评者观点输出、情绪宣泄的需要,如果恰好撞在社会情绪的焦点上,还会得到网络流量的短期青睐而引发广泛关注,最终却只能是昙花一现。这样的所谓“批评”“讨论”“争鸣”,不是鸡同鸭讲的无效交流,就是关公战秦琼的逻辑错位,不仅无益于褒优贬劣,反而可能带偏节奏、撕裂共识,让评论生态变得谵妄浮躁,伤害批评精神之发扬。

近年来,世界文化变革,社会文化需求增长,新技术新媒介大迭代,文艺新形态新业态涌现,给文艺批评提供了广阔的用武之地,也提出了新的紧迫任务。可以说,文艺批评正在迎来一场关乎长远的新变革。如何紧扣文艺新现象、创作新趋势,提出新的富有解释力和共识性的概念,丰富文艺批评的术语库,是首要的课题。推动文艺批评的术语革命既应征古泽今、跨界借用,更应创设新语。

随着文化自信不断巩固,中华文化在当代的艺术呈现中焕发出新的生机,涌现出一大批贯注中华民族基本价值理念、彰显中华美学神韵风采的优秀作品。国风国潮在新媒介传播场域中的巨大影响,让中华文化以新的面貌给人以审美滋养。对于传统文化艺术,中国文论体系有丰富的范畴加以描述和分析。当传统文化艺术以新内涵新形式在当代语境中登场,带给人的审美感受既有古意更有新韵。作为文艺批评者,当然可以从古代文论画论曲论中征用范畴对其加以评析,但更需要为这些范畴注入时代内涵,使之更妥切地描述当代文艺转化运用传统文化资源的新成果新经验。

当代经济社会新发展和文化潮流新动向,催生了新大众文艺,文艺新词从来没有像今天这样在裂变和融合中快速增长。打开当下的文艺版图,我们欣喜地发现多了好些新成员,它们是素人写作、AI诗歌、广场舞、手势舞、云演出、沉浸式演艺,等等;聊起日常的文艺生活,我们总会兴致勃勃地说着新名词,诸如萌、爽、梗、坑、出圈、爆款、顶流、二创、魔改。这些新文艺新词汇,人们耳熟能详,对其含义心知肚明,用于日常交流、网络聊天毫无障碍。比如,当我们读一部网络小说、看一部网络剧时,常会用“爽不爽”来评价。不少评论文章也经常使用“爽感”的概念。确实,制造和提供爽感是网络文艺的重要特征之一。文艺批评具有强烈的对话性,既是评论者与创作者的对话,也是评论者与文艺欣赏者消费者的对话。对于一个评论家而言,谈及网络文艺时,如果刻意不用“爽感”这一概念,文章的反响很可能大打折扣。然而,“爽感”究竟是一种什么感?当我们为一部作品给人带来的“爽感”叫好时,到底是在肯定什么?当我们劝诫创作者不能一味追逐“爽感”时,需要否定的具体又是什么?只要评论家决定让“爽感”出现在自己的笔下,就有责任回答这些问题。观众读者粉丝尽可各爽其爽,评论家却不应各言其爽,否则,对“爽感”的肯定无非是散漫的情绪宣泄,对“爽感”的批评必然是无力的空洞指责。因此,如果我们认同网络文艺的健康发展离不开批评的力量,那么,就应该致力于“爽感”的术语化。

再如,短视频是新近崛起的文艺新类型,以短视频为对象的评论屡见报刊。但是,短视频之“短”究竟指什么?是视频的时长吗?确实大量短视频以秒计,但在人们熟知的一些“短视频平台”上,不乏十几分钟甚至几十分钟的“短视频”。有识之士已经观察到这一点并提出“短视频”不由时长而由平台运营模式定义的观点。这就提醒评论家从批评术语的角度思考作为视频定语的“长”与“短”,跳出其字面内涵的局限,提炼“短”或“长”中蕴含的视听艺术形式及美学的新内涵。

又如,这些年艺术跨界融合达到了前所未有的广度和深度。以舞台艺术而论,舞剧创作井喷,杂技剧、魔术剧等品类发展迅猛。面对跨界融合之作,评论家只有掌握相关艺术门类的术语,才能对其作出恰如其分的评说。

再如,沉浸式演艺开辟了文化艺术和旅游休闲互相赋能的新通道,引起广泛关注。演出形态的变化又带来创作内容、形式、手法等方面的新创造。沉浸式演艺强调互动性,更重视演出环境对艺术效果的贡献,重新定义观演关系。评论这样一类作品,单靠艺术学科的术语难免捉襟见肘,需要引入社会学、心理学等学科的理论和范畴。

不论是跨界于不同艺术门类之间,还是打破艺术的学科壁垒,借用多学科的术语资源,批评家以拿来主义的态度运用多样化术语,有助于产生1+1>2的效果,就像多种艺术跨界融合给人带来全新的审美体验一样,术语的跨界使用也会激发更深刻的智慧启迪。

文艺批评的“术语革命”离不开马克思主义文艺理论的指导。事实上,新时代以来,马克思主义文艺理论中国化时代化不断开辟新境界,对于“人民性”“现实主义”“典型”以及“主旋律”等关键观念的理解日益深化,有的概念如“现实主义”还在定语叠加和申发中形成了概念丛,“主旋律”在业界的探索中内涵更加清晰,但广泛共识的凝聚还有待时日。文艺理论的新概念和概念新内涵如何在文艺批评中联动运用,使评论、理论、创作三者互动构成闭环,也是“术语革命”应有的内容。

需要指出的是,强调文艺批评术语建设的重要性,不是提倡批评家“满嘴黑话”,更不是倡导用诘屈聱牙的文风建造概念迷宫的“绕派评论”。相反,通过一场“术语革命”,可以吸纳更多富有时代气息的文艺理论和美学成果进入批评的实际操练之中,使之走出书斋、学院,真正“运动”起来;汲取中国传统文论的精华,使其与优秀传统文化在艺术领域的创造性转化和创新性发展同频共振、互相支撑;采撷生长于文艺新领域新空间的新提法新名词,使其内涵外延在运用于文艺批评中逐渐清晰,增强盛行于网络的弹幕式评点与专业文艺批评之间的可对话性,从而有助于文艺批评在续文脉、接地气中改进文风,赢得更多的读者,发挥更大的作用。

(作者为中国文联理论研究室副主任)

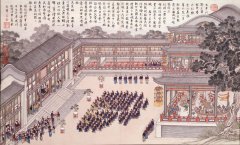

钧天广乐 ——清宫承应戏面面观

钧天广乐 ——清宫承应戏面面观 当盛世梨园遇上唐风晋韵

当盛世梨园遇上唐风晋韵 赴山西博物院,享戏曲文化盛宴

赴山西博物院,享戏曲文化盛宴 古老戏曲正青春

古老戏曲正青春 时代感、氛围感、文化感!总台《2025年春

时代感、氛围感、文化感!总台《2025年春

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572