《白蛇传》是人们耳熟能详的民间故事,与《孟姜女哭长城》《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》并称为中国古代四大民间传说。千年的白蛇化作美貌女子,下山找到恩人许仙,并以身相许来报恩,后来被金山寺法海和尚看破,扣留了许仙。为救出丈夫,白娘子施展神通“水漫金山”,终不敌法海,被压在西湖雷峰塔下。白蛇故事除了可歌可泣的爱情,还有精彩的神魔斗法,以及许仙之子高中状元的大团圆结局。白蛇故事自南宋起开始流传,大致有口头传说、戏曲曲艺、通俗小说三种形式,经历了民间话语和文人书写的多重塑造,才有了今日的面貌。

白蛇前传

白蛇故事的源头可追溯到唐代,郑还古《博异志》中有一篇小说《李黄》,主人公李黄路遇一白衣娘子,见其“绰约有绝代之色”,不由得心生爱慕,一路跟随至白衣娘子家中,欲结百年之好,其家中又有一青衣妇人,是白娘子之姨,白蛇和青蛇的原型或从此处化来。李黄与白衣娘子同居三日,仆人发觉李黄身上“有腥臊气异常”,不由得惊异。回家后,李黄便卧病不起,家人掀起被子一看,他的身子已经融化为水,只剩头。家人去白衣娘子家寻访,只见一座空园,一棵皂荚树,附近的人说“往往有巨白蛇在树下”。这时家人才联想到,那个白衣女子可能就是白蛇所化,故事到此戛然而止。早期的白蛇故事,显然带有训诫的意味,强调“妖由人兴”的价值观念——正因为李黄贪恋美色,妖怪才有机可乘。

还是在唐代,另有一个流传甚广的巨蛇故事。《旧唐书》载:“天宝中,洛阳有巨蛇,高丈余,长百尺,出于芒山下。胡僧无畏见之,叹曰:‘此欲决水注洛城。’即以天竺法咒之,数日蛇死。”故事说的是洛阳有一条巨蛇,要发大水淹没洛阳城,最终被高僧善无畏降伏。这个故事里已经有了僧人降伏蛇妖的情节,如果进一步深究,该故事是中古时期常见的“胡僧降龙”母题,是随着佛教东传的故事,而佛教中的龙本来是指“那伽”大蛇,具有司雨的职能,故而能掌控水。而在中国传统中,洪水俗称为“走蛟”,俗传蛟似蛇,蛰伏在山中,遇到雨季就会冲出,造成洪水灾害,南朝任昉的《述异记》就认为蛇五百年化为蛟,而蛟一千年便化为龙。因而蛟是蛇的高阶形态,并且带有水神的神格,白蛇水漫金山,也是保留了蛟的神格,“水注洛城”也可视为佛教故事与本土传统的碰撞融合,为后世白蛇故事里的“水漫金山”提供了参照。

还有流传在江淮地区的“泗州大圣锁水母”故事,元代陶宗仪《南村辍耕录》云:“泗州塔下,相传泗州大圣锁水母处。”泗州大圣即唐代高僧僧伽,俗传僧伽在泗州降伏了水母,水母又称水母娘娘,是淮河水神,她爱上了泗州的书生,却遭到拒绝,于是发水淹没泗州。民间传说,水母娘娘挑着两桶水,走在泗州道上,桶内装的是五湖四海之水,一旦倾泻出来,东南半壁将成为汪洋泽国。当时僧伽路过,来向水母讨水喝,一张嘴便吸干了两桶水,水母大惊,与之战,终不能敌,被僧伽锁在了泗州塔下。这则故事的内容就是僧与妖大战,遏止住了水患。

“降伏水怪”的故事模型,均以水妖作怪为开端,而最后法力高强的仙人收服妖怪,平息水患,这些故事可看作是白蛇故事的“前传”,最终发展为白蛇与法海斗法的“水漫金山”桥段。

故事定型

白蛇故事的雏形,当属宋代话本小说《西湖三塔记》。此篇见于明代洪楩编纂的《清平山堂话本》,较好地保存了宋元话本的原始状貌。《西湖三塔记》的主人公名叫奚宣赞,生活在南宋孝宗淳熙年间,家住临安府涌金门外,其父曾在岳飞麾下任统制官,人称奚统制。奚宣赞清明节游西湖,被骗进了妖怪巢穴,被迫与白衣娘子成亲,险些丢掉性命,所幸宣赞有个叔叔奚真人在龙虎山学道,最终施展法术,救出了宣赞。原来白衣娘子是白蛇,其女卯奴是乌鸡成精,家里的婆子是水獭成精。奚真人将三妖打回原形,装在一只铁罐内,安在西湖底下,又建造三座石塔,用来镇压三妖,这便是西湖“三潭印月”的三塔。奚宣赞与后世故事中的许宣、许仙音近,白蛇故事的男主人公呼之欲出。

此后西湖白蛇故事在民间流传,一直到明末冯梦龙作《警世通言》时,作了一篇《白娘子永镇雷峰塔》,这标志着白蛇故事的定型。故事设定在南宋绍兴年间的临安,药铺的主管许宣游览西湖,遇到白娘子和丫鬟青青,与白娘子互生爱慕,私订终身,后因白娘子盗取府库官银案发,许宣受到牵连,被发配到苏州,白娘子一路寻至苏州,与许宣成亲,不久又因白娘子盗取府库细软宝物为许宣做新衣,许宣穿着新衣出门,又被官府捉拿问罪,发配到了镇江。此后许宣对白娘子多有疑惧,在法海和尚的唆使下,许宣用钵盂罩在白娘子头上,使其现出蛇形,而丫鬟青青是西湖内的青鱼精,法海将二怪镇压在雷峰塔下。与后世流传的白蛇故事不同,冯梦龙所写,延续了《西湖三塔记》的主题,仍是妖怪迷惑人的故事,“水漫金山”的情节尚未出现,两次盗银盗宝的事件,说明白娘子的妖性未除,但白娘子自称“不曾杀生害命”,尚存有善念。法海和尚留了几句偈语点明了小说的主题:“奉劝世人休爱色,爱色之人被色迷。心正自然邪不扰,身端怎有恶来欺?”

另外,值得注意的是,《西湖三塔记》的故事地点未出杭州,自始至终一直在西湖左右,冯梦龙的故事则是以杭州为起点,又旁及苏州、镇江,地点的转换,或许暗藏故事传播的秘密——由杭州传出,各地有了不同版本,而最终融合到一处,故事的地点也随之闪转腾挪。白蛇故事由地方经验跳脱出来,不再局限于一地一隅的乡野口耳之谈,而是拓展到整个江南地区,成为人们耳熟能详的故事。

开枝散叶

受到冯梦龙《白娘子永镇雷峰塔》的影响,清代又出现了一系列白蛇故事的文本,比如乾隆年间方成培的剧本《雷峰塔传奇》,增添了“求草”的情节,是说男主人公许宣看到白蛇现出原形后吓死,白蛇去仙界盗取仙草救丈夫,与白鹤童儿作战。另外还有一折“水斗”,是白蛇为救许宣而发大水与法海争斗,即民间所说的“水漫金山”。通过这两场大战,白蛇敢爱敢恨的性格得以饱满起来,她为了救丈夫,全然不顾性命,验证了爱情的忠贞,同时也实现了某种意义上的自我救赎,白蛇的风评由此产生了逆转,其妖性逐渐退去,人格魅力日渐丰满。嘉庆年间的弹词话本《义妖传》中直接称白蛇为“义妖”,并且首次使用了“许仙”这个名字,主人公出场自我介绍道:“小可姓许名仙,字汉文,祖籍浙江钱塘县人氏。”然后也有“盗草”“水漫”等回目,此处的白蛇也成为至情至性的“义妖”,相应地,降魔除妖的法海受到人们的嫌恶。

清代玉山主人的小说《雷峰塔奇传》中,许仙的姐姐许娇容、姐夫李公甫等名字相继出现,后来电视剧《新白娘子传奇》的相关人物名字便是参照此处,小说的故事情节更为丰满。清末民初梦花馆主的通俗小说《白蛇全传》堪称白蛇故事的集大成者。该书共有二十多万字,篇幅可谓宏阔,作者将流传已久的民间故事加以整理,主线之外又能横生枝蔓,情节引人入胜。比如法海和尚前世为蛤蟆精,它的舍利子被白蛇盗走,于是怀恨在心,所以后来刻意破坏白蛇与许仙的婚姻。这种民间视角下的故事情节自洽,为人们喜闻乐见。在《白蛇全传》中,水漫金山之后又敷衍出许多情节,比如小青逃脱,修炼成九把飞刀,找法海寻仇。另外,许仙与白蛇之子是文曲星下凡,考中文状元,后来救得母亲出塔,小青亦配许仙为侧室,生有一子,是武曲星下凡,许家一门之内,竟然出现了文武双状元,世俗的荣耀达到极致。到最后许仙和白蛇、小青三人功德圆满,飞升仙界。富贵满门的大团圆结局,很能迎合普通民众的情感诉求。

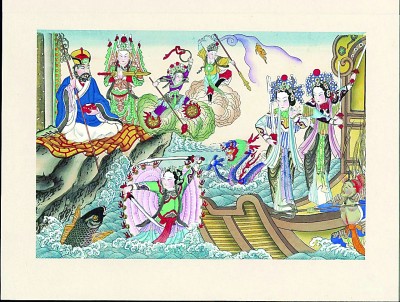

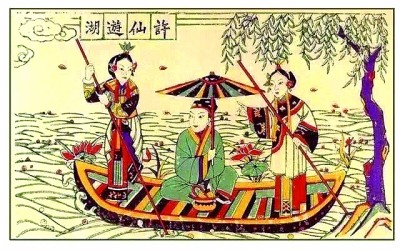

《白蛇传》作为戏曲的题材,也出现在京剧、越剧、豫剧等曲种中,深受观众喜爱。受到戏曲的影响,民间年画、皮影、剪纸中也多有《白蛇传》的艺术形象,多选取“水漫金山”的经典场景,这是整个故事情节冲突的最高潮,法海的金钵、白蛇的宝剑在半空中飞舞,法海坐在山上,白蛇与青蛇乘船在水中,船周围又有一众虾兵蟹将手持兵刃冲杀,这是白蛇从东海龙宫请来的帮手。在杨柳青年画中,甚至出现了小青强势归来,战败法海、掀翻雷峰塔的情节,足见民间的情感所向。

到了影视时代,白蛇的故事被搬上了银幕和荧屏。首部白蛇题材的电影《义妖白蛇传》于1926年上映,由胡蝶饰演白素贞,可惜的是,该电影的拷贝没能流传下来。在徐克导演的《青蛇》中,法海的形象与众不同,令人耳目一新。粤剧电影《白蛇传·情》则以惊艳的特效还原了水漫金山的壮烈,此外又有《白蛇:缘起》等动画电影。最为经典的当属1992年播出的电视剧《新白娘子传奇》,该剧融合了玉山主人《雷峰塔传奇》和梦花馆主《白蛇全传》的情节,由赵雅芝、叶童、陈美琪等主演,并且加入了音乐元素,以新黄梅调的唱腔为主,唱段优美动听,遂成为一代经典。

每个人心目中都有不同的白蛇故事。在不同的时代,人们从不同角度的切入,会使古老的母题产生全新的意味,因而有了多样的阐释空间,这也是白蛇故事经久不衰的秘密所在。

(作者系中国作家协会会员)

和顺:非遗古韵闹新春

和顺:非遗古韵闹新春 蛇舞乾坤新气象 连场好戏贺新春 ——山

蛇舞乾坤新气象 连场好戏贺新春 ——山 “文化馆里过大年” 地方戏专场惊艳开演

“文化馆里过大年” 地方戏专场惊艳开演 古戏台拥抱年轻人

古戏台拥抱年轻人 好戏开演

好戏开演

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572