戏剧行业应推广“版税制”取酬

2025-04-08 发表|来源:中国文化报|作者:季诚好戏不怕演,坏戏羞见光。多演多得,天经地义,这是院团对主创的激励,也是相互约束。院团不能坐等春风,要主动开拓市场,规避“得不偿失”的“逆淘汰”,使剧目评价更加公正,让精品长演不衰。

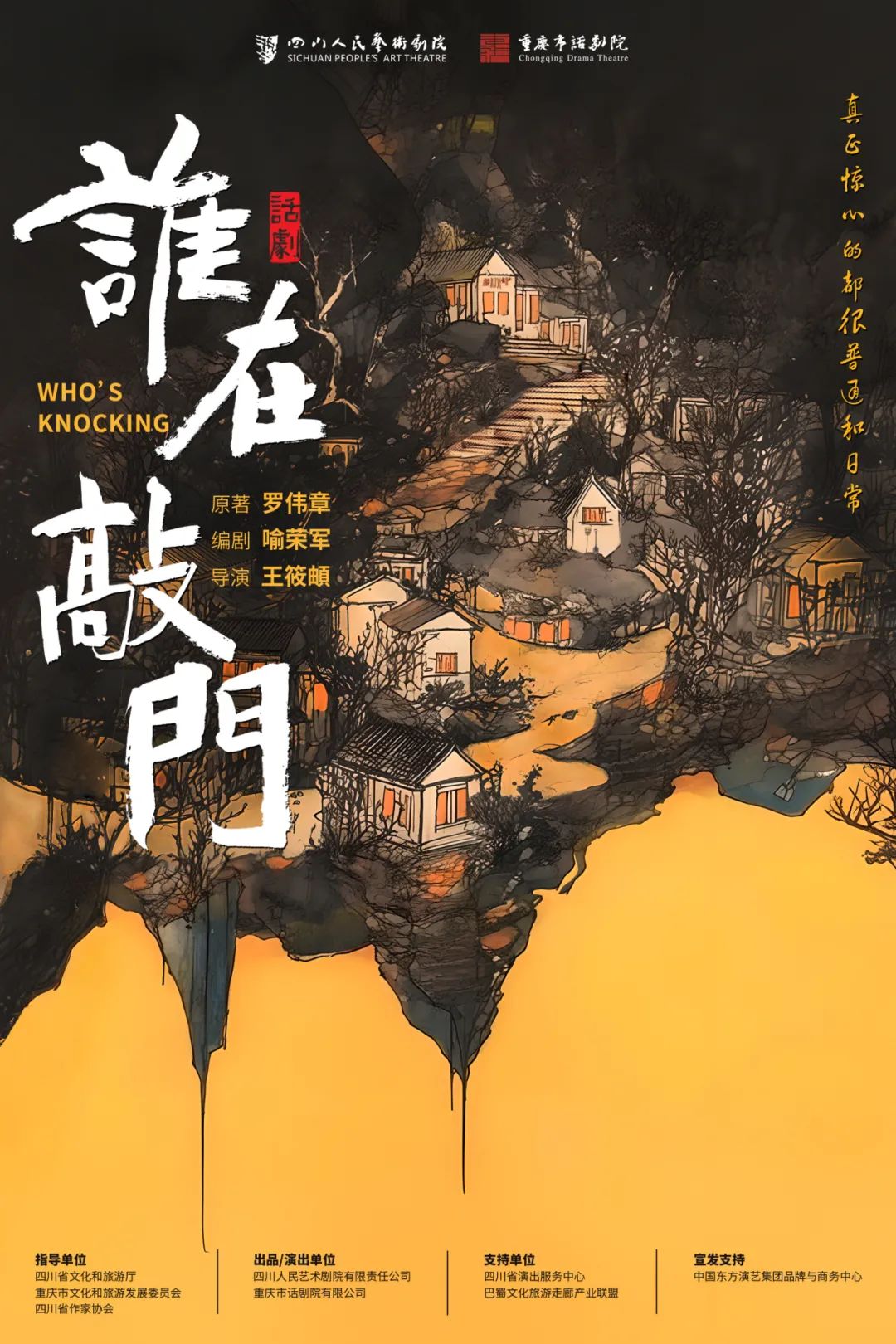

务实的机制,胜过华丽的表白。版税制取酬旨在打破“一次性买断”的创作模式,以细水长流涵育命运共担、品质精进。话剧《谁在敲门》“敲”响空谷第一声,为优化戏剧行业生态,推动文艺高质量发展,版税制取酬值得推广。

版税,即版权使用费,是指版权所有者从版权权利被他人使用所得收入中得到的分成。“版税制”取酬,在国际图书出版、影视、演艺等行业早已成常态通例。

由于种种因素,当代我国舞台艺术界,虽偶有版税制个案尝试,但坚冰难破、重门难开,普遍实行的是“一次签约定终身”,俗称“买断”。好处是,主创人员的基本报酬相对有保障;弊端是,剧目一旦上演,甲乙双方便视作“结项”,各走各路——自然,有通途,也有“断桥”。从长期而有效的机制出发,如何来促进双向成全呢?

今年3月16日,由四川人民艺术剧院、重庆市话剧院共同出品的话剧《谁在敲门》在重庆首演。这是国内首部主创“版税制”取酬的话剧,将行业“一次性支付酬劳”的“惯例”,改为“一定比例固定酬劳+按演出场次支付报酬”,以期改变主创一次性取酬后“改不动、不愿改”“演多演少与己无关”等行业积习,将主创收益与剧目演出场次挂钩,推动剧目多演出、常演出。

一部戏是否真正立得住,当然要看“综合性价比”,包括院团的决策眼光、主创的艺术涵养,也包括评价的水准、演出的市场检验。但长期以来,主创一次性取酬,往往变成“一锤子买卖”,而相关作品成败如何、盈亏如何,甚至有无观众、票房,无论演出一场还是一百场,哪怕是内部彩排完毕就黯然收兵,院团都得“认命”。

于是我们看到,有的主创呕心沥血,以一个戏救活乃至振兴一个剧团一个剧种;有的狮子大开口,吹牛画饼、天花乱坠,终致毁“团”不倦,却骄傲地拍拍屁股一走了之;有的充当“包工头”,批零兼营,勾兑话术忽悠、架空院团;有的自我“封神”或请人“造神”,软硬兼施,套现压榨,院团被动成为“取款机”;有的八方撒网却蜻蜓点水,疲于奔命而厚此薄彼,惯于看“团”下菜碟,以“投资量”多少决定“投智量”,更遑论诚意之有无?

在报酬约定或执行过程中,有“客大欺行”,也有“行大欺客”,以“买断”之名行“垄断”之实,青年主创者的正当权益得不到应有保障,此类侵权事件屡有发生,但“诉求”成本极高,严重影响了人才梯队的健康成长。

好戏不怕演,坏戏羞见光。多演多得,天经地义,这是院团对主创的激励,也是相互约束。院团不能坐等春风,要主动开拓市场,规避“得不偿失”的“逆淘汰”,使剧目评价更加公正,让精品长演不衰。

务实的机制,胜过华丽的表白。版税制取酬旨在打破“一次性买断”的创作模式,以细水长流涵育命运共担、品质精进。话剧《谁在敲门》“敲”响空谷第一声,为优化戏剧行业生态,推动文艺高质量发展,版税制取酬值得推广。

《又见平遥》一城入戏阅千年

《又见平遥》一城入戏阅千年 用戏剧创作为时代注入文学的光辉

用戏剧创作为时代注入文学的光辉 京剧艺术大师赵燕侠的传奇人生

京剧艺术大师赵燕侠的传奇人生 获奖作品应从一时璀璨到持续绽放

获奖作品应从一时璀璨到持续绽放 数字化如何助力剧场艺术

数字化如何助力剧场艺术

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572