第十九届中国戏剧节新风向:遏制"大制作"、扭转“唯奖项”

2025-04-15 发表|来源:越剧之家|作者:近日,第十九届中国戏剧节的剧目征集要求引发广泛关注。相比以往,此次对参演剧目的遴选标准发生了显著变化:淡化"奖项导向",抵制铺张浪费的"大制作",强调"多演出、接地气",推崇"十年磨一戏"的创作态度。这一系列调整不仅是对当前戏剧生态的精准把脉,更是文艺领域正本清源、回归本真的一次重要转向。

1、遏制"大制作"倾向:从视觉奇观回归戏剧本质

曾几何时,戏剧舞台陷入"大制作"的怪圈:动辄千万的舞美投入、繁复的机械装置、炫目的多媒体特效,看似恢弘的视觉奇观背后,却是戏剧本体的逐渐消解。演员的表演空间被压缩,剧种特色被淹没在技术堆砌中,高昂的制作成本更让剧目沦为"一次性消费品"。本届戏剧节明确提出"舞美设计凝练节制""装台对光用时少优先",正是对过度技术化倾向的纠偏。它呼唤戏剧回归"一桌二椅"的写意美学,让表演艺术重新成为舞台核心,正如传统戏曲中"以鞭代马,以桨代舟"的智慧——留白的艺术,恰是留给想象力和人文精神的生长空间。

2、打破"唯奖项论":从庙堂之高走向江湖之远

过去,"冲奖剧目"成为不少院团的创作指挥棒:为迎合评奖标准而刻意追求宏大叙事,获奖后便束之高阁,与普通观众渐行渐远。此次戏剧节强调"演出场次多优先",实质是重建艺术与人民的血肉联系。数据显示,2023年全国新创剧目平均演出不足20场,超六成剧目获奖后即停演。而越剧《五女拜寿》历经40年打磨,演出超2000场,正是"多演多改"的典范。当戏剧从评奖指标中解放出来,才能真正在市场的检验中淬炼成经典,让文艺创作从"为评委演戏"回归"为人民演戏"。

3、深耕"慢创作":从快餐式生产转向长效性打磨

取消"新创剧目年限"的要求,鼓励"持续打造",这一变化直指当下文艺创作的浮躁心态。在"一年一戏"的考核压力下,不少院团陷入"狗熊掰棒子"的恶性循环,原创力被稀释。反观传世之作,京剧《曹操与杨修》历经十年修改,昆曲《牡丹亭》凝聚数代人智慧。戏剧节新政为"慢工出细活"提供了制度保障,让创作者能像古人"吟安一个字,捻断数茎须"般精益求精。这种对艺术规律的尊重,或将催生更多"思想精深、艺术精湛、制作精良"的扛鼎之作。

4、重构"主旋律":从单一叙事到百花齐放

"一切表现真善美的作品都是主旋律"的提法,打破了题材选择的桎梏。 当"主旋律"不再局限于革命历史题材,市井烟火的温情、人性幽微的探索、传统文化的活化都能找到表达空间。"小而美"的作品同样传递时代强音。这种包容性创作导向,既是对"以人民为中心"的践行,也为戏剧艺术的多样化发展开辟新径。

本届戏剧节的改革新风,与"新时代文艺创作指导意见"形成共振,彰显出文艺界破除积弊的决心。当戏剧卸下华丽而沉重的技术铠甲,挣脱功利主义的创作枷锁,我们或许将迎来一个更富生机的新生态:这里有老戏骨薪火相传的坚守,有新锐派守正创新的探索,更有剧场里此起彼伏的喝彩与掌声。毕竟,戏剧的生命力不在奖杯的镀金层上,而在百姓的心头眼底。

附件:第十九届中国戏剧节推荐剧目要求

1.尊重戏剧艺术创作规律,发扬十年磨一戏精神,鼓励持续打造,避免“狗熊掰棒子”现象。参演剧目不再强调立上舞台的时限,近年新创剧目和早年创作、经过不断完善提高的剧目均可推荐。

2.坚持以人民为中心的创作导向,深受观众喜爱、演出场次多的剧目优先。扭转“唯奖项”倾向,改变投入大、演出少的情况,提倡多演出,增强人民群众文化获得感、幸福感。

3.不“唯题材论”,正确理解“主旋律”,一切表现真善美、传递正能量的作品都是“主旋律”。

4.坚守中华文化立场,传承中华文化基因,展现中华审美风范,追求中华美学精神的现代表达。舞美设计制作应凝练节制、意境深远、空灵诗化,反对不计成本、浪费奢靡、限制演员表演的大制作。装台对光用时少的剧目优先入选,提倡“一装多演”。

5.坚守戏剧本体,戏曲唱腔要突出剧种特色、保持剧种韵味,避免泛剧种化、唱腔歌剧化。

6.坚持“三并举”原则,同时要兼顾戏曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、儿童剧、滑稽戏、木偶剧、杂技剧等不同戏剧门类。满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

7.坚持正本清源、守正创新,鼓励在充分尊重戏剧本体基础上的创新创造。正确把握运用信息技术的度和效。

8.剧目及相关人员不得存在侵犯著作权等违法行为。

第十九届中国戏剧节新风向:遏制"大制

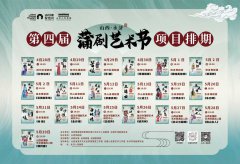

第十九届中国戏剧节新风向:遏制"大制 永济第四届蒲剧艺术节紧张筹备中

永济第四届蒲剧艺术节紧张筹备中 山西大同大学舞蹈诗剧《云冈之舞》入选

山西大同大学舞蹈诗剧《云冈之舞》入选 剧本提质之路怎么走

剧本提质之路怎么走 蒲剧:古韵新声中迎来春天

蒲剧:古韵新声中迎来春天

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572