晋剧在清代形成与蓬勃发展的原因探析

2016-01-02 发表|来源:中国晋剧艺术网|作者:张燕丽

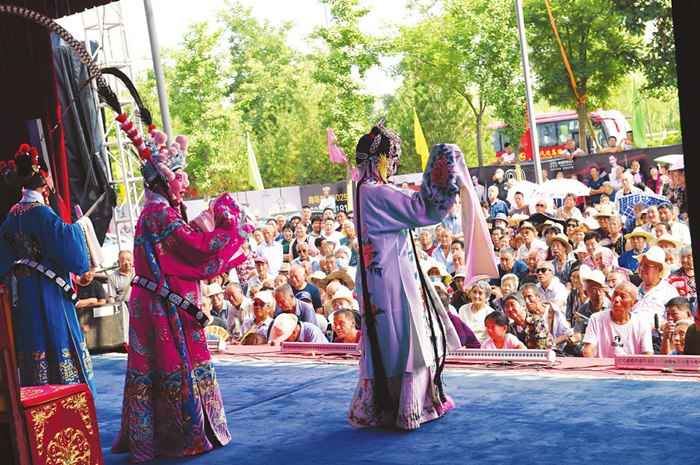

晋剧是山西梆子腔剧种中较为年轻的一个剧种, 形成于清中晚期, 主要流布于山西中、 北部及陕西、 内蒙古和河北的部分地区。晋剧的形成与发展不仅和清代政治、 经济、 文化政策有密切的关系, 而且与清代地方戏百花齐放、 蓬勃发展也有着直接的联系, 是清代地方戏剧种形成与发展的一个样本和缩影。2006年5月20日, 晋剧经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。全面分析研究晋剧在清代形成与发展的主客观因素、 发展轨迹和艺术风格特点等, 有助于我们进一步了解和揭示清代地方戏形成与发展的基本成因, 可为当代地方戏的传承发展创新提供借鉴。本文将通过对晋剧形成的宏观因素、 地域经济因素和艺术风格特点等分析, 探讨并回答清中晚期地方戏形成的基本要素和蓬勃发展的主要原因。

一、晋剧及清代地方戏形成发展的宏观背景因素分析

清朝是中国历史上最后一个封建王朝, 也是继元朝之后由少数民族建立的又一个全国性政权。清军入关初期, 对广大汉族地区实行了圈地、 剃发、 屠城等一系列高压政策, 遭到了汉族民众的激烈反抗。清政府平定三藩、 收复台湾后, 为缓和民族矛盾, 巩固统治地位, 逐步调整了统治策略, 使得经济生产得以恢复, 全国人口快速增长, 人口的流动性和戏剧的流动性不断增强, 从而促进了清代地方戏和晋剧的发展。

(一)康熙雍正时期统治策略的调整促进了地方戏的发展

清军入关后, 为解决八旗官兵的生计问题, 清朝政府分别于1644年、 1647年和1651年三次颁布圈地令, 强行圈占北京等地大批农民土地, 造成了严重的社会动荡。康熙执政后, 一是在军事上平定三藩、 收复台湾, 实现了国家统一。二是在经济方面, 彻底废除了圈地令, 重申新垦荒田十年后征税的政策, 刺激了农民垦荒种地的积极性; 并在康熙五十一年宣布以后新增人丁不收丁税, 使经济很快得到了恢复和发展。三是在文化方面, 主要通过对汉族传统文化的认同, 使满汉民族矛盾逐步得到缓解。1684年 (康熙二十三年) , 康熙在南巡归途中亲自 “拜谒孔庙, 行九叩礼,‘书万世师表’ 额,免曲阜明年租赋” 。表达了对汉族儒家文化的尊崇, 受到汉族知识分子的欢迎。1683年, 康熙为庆贺收复台湾,“特发帑金一千两, 在后宰门架高台, 命梨园演 ‘目莲传奇’, 用活虎、活象、 真马。” 。康熙在京城组织如此规模宏大的昆曲演出,既是向世人传递国家统一、 政权巩固的强烈信息, 同时也表明清朝入关之初的强力镇压政策正在发生转变, 消弥民族矛盾, 稳定全国局势。大力发展生产已成为了统治者的新目标。这次以京城为舞台的大规模演出也为其后京城的各类演出及地方戏的蓬勃发展拉开了大幕。

雍正继位后, 于雍正元年 (1723年) 开始推行 “摊丁入亩” 制度,即把固定下来的丁税平均摊入田赋中, 征收统一的地丁银。由于征税的对象已全部改为土地, 政府逐步放松了对户籍的控制, 客观上加强了农民和手工业者的自由迁徙及人口流动。雍正继位后的另一项重要举措是废除了乐户、 惰民制度。据 《世宗圣》 卷六载: 当时雍正下旨说:“朕以移风易俗为心, 凡习俗相沿, 不能振发者, 咸与以自新之路, 如山西之乐户、浙江之惰民, 皆除其贱籍, 使为良民, 所以厉廉耻、 广风化也。” 山西是历史上乐户人数较多的地区之一, 随着乐户贱籍的取消,乐人的自由度和流动性也得到了增强。农民、 手工业者和乐人等社会人口流动的增强, 为戏剧流动的增强奠定了基础。

(二)乾隆时期经济社会发展与花雅之争

乾隆时期是清朝经济社会发展的鼎盛时期。在农业方面,“雍正二年 (1724年) 全国可耕地面积为683万余顷, 乾隆三十一年 (1766年) 扩大到741万余顷, 42年间增加58万顷” ; 财政方面,“乾隆二十八年财政收入方为47063610两, 乾隆四十二年达到81824044两, 其后虽有下降, 但每年也可达六七千万两” 。乾隆时期商业贸易得到鼓励和发展, 票号等金融机构开始出现。随着城乡经济的快速发展, 全国各地的地方戏也出现了蓬勃发展的势头, 特别是乾隆的六下江南和频繁举办大规模的庆典演出, 进一步刺激了地方戏向富裕发达地区和中心城市流动, 并引发了以扬州、 京城等中心城市的花 (地方戏) 雅(昆曲)之争。从乾隆年间长达半个多世纪发生在北京的三次花雅之争来看, 京腔(即高腔)、 秦腔、 徽班等花部在与昆班的竞争中, 分别争取到了广泛的群众基础和观众认同, 形成了各地方戏剧种取长补短, 诸腔汇流的交融氛围,出现了班社林立, 艺人数量猛增的局面, 迎来了地方戏的迅猛发展, 并催发了近代京剧的诞生。

(三)晚清政局变化对地方戏发展的影响

康雍乾盛世之后, 清王朝迅速衰退。1840-1842年的鸦片战争, 1851-1864 年的太平天国运动和 1856-1860 年的第二次鸦片战争, 从根本上动摇了清王朝的统治根基, 使中国迅速沦为半封建半殖民地国家, 并对地方戏的发展产生了重要影响。首先, 太平天国运动占领南京后, 彻底封闭了清王朝从江南调名伶进宫演戏的渠道, 迫使清宫内部的昆曲演开始向地方戏剧种转变, 而这一变化对当时清宫的主人咸丰皇帝和慈禧太后的戏剧偏好均产生了重大影响。其次, 1860年英法联军占领京城, 火烧圆明园后, 盛世时期形成的班社林立, 艺人猛增的戏剧繁荣局面受到打击, 各地方剧种班社纷纷离开京城, 去外地发展。第三, 第二次鸦片战争后, 清政府国库枯竭, 债台高筑, 对边疆的控制力日益削弱。1860年至1910年的半个世纪中, 清政府多次开禁放垦, 鼓励移民, 以振兴关外、 口外的经济。这一时期, 山东、 河北、 山西、 陕西等地的百姓大批移民到了东北、 内蒙和新疆等地。各地移民潮的流动带动了文化的传播, 同时也为地方戏的传播、 变异和新剧种的产生创造了条件。

二、晋剧形成与发展的地域文化因素分析

晋剧是清代地方戏家族中的一员, 由蒲剧转变而来。晋剧的形成经历了蒲剧流入、 蒲剧在晋中地区的适应性改变和晋剧形成三个发展阶段。蒲剧传播到晋中后先是与晋中的方言结合, 进行了适应性改变, 继而与晋中的文化习俗、 方言字调、 地方音乐等结合, 最终发展成为梆子声腔中的新剧种——晋剧。

(一)晋中方言对晋剧声腔的影响

方言是地方戏形成、 发展的基本要素之一, 晋剧声腔是随着方言的变化而变化的, 晋剧使用的是晋中区方言, 属于晋语的一部分, 蒲剧使用的是晋南区方言, 属中原官话。蒲剧北上流入晋中地区时, 最初曾以蒲籍演员为主, 剧中统一使用“蒲白”。为了适应晋中观众的需要, 提高 “可听性”, 蒲剧在适应性转变过程中开始逐步吸收和使用当地方言, 剧中部分 “蒲白” 被 “晋白” 所代替。光绪八年 (1882年) , 陕西巡抚张之洞发起了晋剧六大名班进省 “会演” ,“这是晋剧历史上规模最大、时间最长、 班社最多、 观众最广的一次交流。这次交流, 晋中籍艺人占有相当大的比重, 基本上扭转了蒲州艺人主宰舞台的局面, 开始了中路人演中路戏的时代” 。但是, 由于戏曲方言具有一定的保守性, 戏曲方言的演变一般滞后于口语方言的变化, 因此, 在晋剧的唱词中仍留有部分蒲剧方言。

(二)晋中环境、 习俗对晋剧调门、 乐器的影响

晋剧在形成发展过程中, 除受方言的影响外, 还受到环境和习俗的影响。晋中地区商业文化发达, 有 “学而优则商”“生子有才可作商, 不羡七品空堂皇” 的崇商习俗。晋商尤为重视和气生财中 “和” 的商业理念, 故而晋商不喜欢高尖吵闹或低沉阴闷的音乐。加之晋中方言平缓的字调, 使晋剧在形成发展过程中对调门、 乐器等方面进行了一系列改革, 由此奠定了晋剧器乐柔婉的演奏风格, 也标志着晋剧器乐伴奏的逐渐成熟。

1. 降低调门。调门高低的变化与演出环境、 受众群体的成分、 阶层等因素有直接的关联性。晋中商人崛起前, 晋剧的受众体主要是农民, 演出的场所也多为野外, 演出的调门较高。随着晋中经济的发展和晋中商人的崛起, 晋中逐渐出现了官家戏台、 商家戏台、 民家戏台、 商会戏台, 演出的场所也由室外转向了室内, 室内演出和小型演出使得演出空间缩小, 客观上要求晋剧逐渐放低调门。

2. 高音板胡改为晋胡。清同治七年(1868年),著名琴师彭根将原来小壳子的高音板胡改为中音呼胡, 即晋胡, 改革后的呼胡音色更加柔婉舒展, 并成为晋剧文场四大件中的主奏乐器。同年, 聚梨园马锣三 (郭三蛮) 将 “工” 字手提敲击的马锣, 改为吊打式的大马锣, 使昔日尖细分散的音色变得浑厚深沉、 宽阔洪亮, 与弦乐浑然一体。

(三)晋中地区民间音乐对晋剧风格形成的影响

晋中民间音乐主要包括祁太秧歌、 太原秧歌、 汾孝秧歌、孝义碗碗腔、 昔阳拉花戏、 左权小花戏、 和顺风台小戏、 介休干调秧歌、 弦腔和民歌小调等。晋剧早期流布与晋中民歌、 晋中秧歌等基本同处一地, 受众体具有相同的语言、 相同的风土民情、 相同的文化背景和相同的审美需求, 所以, 晋剧在形成过程中大量借鉴和吸收了晋中民歌、 晋中秧歌等民间音乐元素。

例如, 山西中部著名的小调 《交城山》 (见谱例1) , 是旧时交城县女子桃香错嫁他乡, 思念死去情郎福牛的一首饱含怨恨和悲凉的民歌,“交城山, 交城水, 不浇交城浇文水……” 流传甚广。

谱例1

谱例2

谱例3

谱例1、 2、 3的音乐纯朴、 旋律优美, 均具有上下两句式的规整结构、 七声音阶徵调式及下行级进的旋法和四、 五度跳进等特点, 这不仅是晋中地区民间音乐的基本形式, 同时, 在音乐风格、 旋法、 音乐性格上也体现了独特的晋中韵味。

另外, 谱例3中, 晋剧唱腔的基本旋律进行除了七声音阶旋律的下行级进趋势外, 有时还会出现级进前的向上跳进。可见, 晋中民歌、 晋中秧歌、 晋剧都具有以七声音阶徵调式的连续下行相似的特点。

再如: 晋剧四股 后若加入晋中秧歌风格的拖腔

后若加入晋中秧歌风格的拖腔 , 不仅使晋剧具有明显的晋中秧歌风格和乡土生活气息, 同时更具有鲜明的晋中地方特色。清晚期晋剧出现了首批女演员, 女演员的相继登台演出, 使晋剧风格进一步趋于柔美。

, 不仅使晋剧具有明显的晋中秧歌风格和乡土生活气息, 同时更具有鲜明的晋中地方特色。清晚期晋剧出现了首批女演员, 女演员的相继登台演出, 使晋剧风格进一步趋于柔美。

但同时需要指出的是, 在晋剧传统唱腔中,戏曲的程式相当严密、 凝固, 很难直接兼容其它元素, 因此, 它只能无明显痕迹地吸收着民间音乐的养分, 以保持其独有的魅力和自然流畅性。

三、晋剧形成发展的地域商业经济因素分析

晋剧的形成发展与晋商和晋中经济的发展有着密切的关系。晋商和晋中经济为晋剧的形成发展提供了坚实的物质基础、 经济保障和人才储备; 同时, 晋剧的发展和影响也让晋商获得了更大的利益和知名度。

(一)晋中地区商业经济的发展和蒲剧的流入

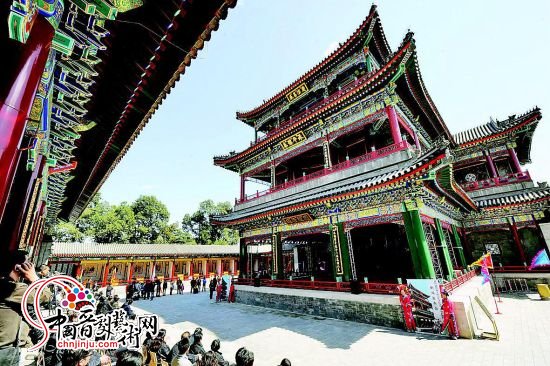

明清时期是山西商人迅速发展的辉煌时期。先是平阳、蒲州等地的晋南商人和大同边贸 (关) 地区的晋北商人迅速成熟和发达起来, 其后是晋中商人创立了中国最早的票号金融组织——日升昌, 并逐步形成了遍布全国的商贸体系和票号体系。其中比较有名的有平遥邦、 太谷邦和祁县邦, 它们在全国80多个城镇中建立了400多个分号, 有的还远渡重洋, 在日本、 朝鲜以至印度设分号。晋中地区商业和金融业的发展, 一是带动了当地建筑业的发展, 晋中一些较大的商业金融家族先后在家乡盖起了深宅大院, 如曹家三多堂、 乔家大院、 王家大院、 渠家大院、 常家庄园等, 一些富裕村庄和大户人家, 大多都在村庄院落建有戏楼戏台。二是吸引了各地戏班纷纷到晋中地区演出。随着晋中地区经济发展和山西乐户制度的废除, 山西境内的戏剧流动性不断增强, 各地戏班纷纷来到晋中地区演出。由于蒲州距离晋中较近, 两地文化差异较小因此, 来晋中演出的蒲剧戏班较多。久而久之, 蒲剧逐步成为当地观众和商人喜爱的剧种之一。每年节庆假日或婚丧嫁娶, 晋中商人都要请戏班到村里或家里演出, 一年四季不断。据 《祈县县志》 记载: 仅大德恒一家字号, 一年就要唱36台戏, 每唱三天为一台。即一年中的108天都在唱戏。由此改变了晋中地区历史上戏台较少, 戏曲演出不多, 成熟剧种和剧作家匮乏的状况。晋商和晋中经济的崛起, 对引进借鉴蒲剧剧种, 促进晋剧的形成奠定了坚实的物质经济基础。

(二)晋中商人对晋剧形成发展的贡献

晋剧的形成发展是和晋中商人的发展紧密联系在一起的。

首先, 晋中商人是最早运用戏剧形式进行商贸宣传的商帮之一。清中晚期, 晋中商人无论是开业、 过节、 庙会, 答谢顾客、 甚至红白喜事, 只要条件允许, 都会请戏班唱戏, 把它作为宣传自己、 扩展商路和财源的重要手段。

其次, 晋中商人常年漂泊在外。如平遥日升昌票号的总号设在平遥, 其分号遍及北京、 上海、 天津、 西安、 苏州、 扬州、杭州、 广州、 南昌、 重庆、 成都、 济南等20多个城市。按规定老板一年回家一次, 伙计三年回家一次。晋中商人和富商大贾为解除家眷的寂寞和了却乡愁, 不仅邀请发展较早的山西南部蒲剧班社、 驰名艺人进行演唱,许多商贾还在家里养了戏班。从清朝中晚期至民国前, 晋中地区影响较大的著名班社, 如榆次黑店班, 祁县三庆班, 上、 下聚梨园班等, 几乎都是在商人的扶持下或由商人自 (承) 办组建的。班社形成初期,以蒲籍演员为主, 后逐步发展为以当地人为主。

其三, 晋中商人十分注重戏剧人才的培养, 自办或与艺人合办了许多娃娃戏班。晋剧最早的娃娃班始于清嘉庆三年(公元1798年), 由祁县商人岳彩光从陕西买回30个十来岁的儿童, 并聘蒲师任教, 经过一年多的训练, 云生戏班正式演出。此后, 晋商大贾相继兴办娃娃戏班, 它们培养的晋剧优秀演员和伴奏能手遍及晋中各戏班。

其四, 清朝中晚期晋中商人资本雄厚。咸丰三年(公元1863年) , 御史章嗣衡向咸丰皇帝上奏折写到:“臣耳目浅陋,然所目击者……如山西太谷县孙姓, 富约两千余万, 曹姓、 贾姓富各四五百万, 平遥县之侯姓, 介休县之张姓, 富各三四百万……介休县百万之家以十计, 祁县百万之家以数十计” 。开创基业的晋中商人, 为了不使后辈染上吃喝嫖赌的恶习和在外惹是生非、 混迹社会, 通常会引导晚辈从事习武、 下棋、玩票等活动。因此,“许多商人在府上举办自乐班, 使子女遣兴管弦戏曲, 有所营干和寄托, 陶冶性格和情趣。”

(三)晋中商人对晋剧剧目的影响

晋中商人在促进晋剧发展过程中, 将自己的商业理念和价值观念融入到戏中。如晋剧 《串龙珠》 通过讲述当铺掌柜康茂财恪守 “诚实守信, 利以义制”, 称颂了山西商人做买卖讲究忠、 诚、 信, 不仅对东家忠诚, 更要对顾客和合作人讲诚信的商业美德, 康茂财也因此成为典当行业的楷模。晋剧《换花》 通过描写一个贪小便宜的商人, 讲述了 “商德大于利,信誉高过天” 的经商美德。同时, 反映山西本乡本土历史人物的传统剧目也较多,描写宋代山西杨家将传奇的 《金沙滩》; 描写明代山西平阳人杨博的 《二进宫》 等。关公也是山西人, 又是忠诚信的代表人物, 所以, 也有很多描写关公忠诚信的关公戏, 如 《古城会》 等。山西商人通过对山西籍忠臣义士功绩的演绎, 不仅是对晋商自家伙计忠诚信的教育, 更是向百姓宣扬山西人的忠诚、 信义和自豪。

另外, 山西商人崇尚和谐的价值观念, 在剧目方面则多以反映历史题材的伦理戏、 道德戏为主, 内容也多是反映化解家庭矛盾和宣扬社会和谐的, 如晋剧的代表剧目 《打金枝》 等。

明清时期, 晋商会馆遍及全国, 据专家考证,“从1656年到1888年, 晋商建在全国各地的山西会馆有500余座之多” 。山西商人在会馆议事、 祭拜之后, 通常也会演一些家乡的戏剧, 这样, 晋剧就随着晋商走出了山西。还有一些晋商出于个人爱好, 弃商从戏, 参与晋剧创作。如太谷任印堂酷爱音律伴奏, 承办了全盛和戏班,“并深钻苦研胡呼十年, 收集整理修改册定了晋剧音乐曲牌近二百首, 出版了 《中路梆子工尺谱》 一书, 将晋剧唱腔音乐、 音乐伴奏提高到一个新水平,也使太谷成为了 ‘文场之乡’” 。

综上所述, 晋剧的形成与发展是清代地方戏剧种形成与发展的一个样本和缩影, 它与清政府的政策导向、 政局变迁以及晋商经济的扶持和当地文化的滋养有着密切的关系。它的形成经历了蒲剧的流入——蒲剧在晋中地区适应性改变——晋剧的形成发展三个阶段, 后经一代代晋剧艺术家的不懈努力和创新发展, 逐渐形成了旋律更加婉转流畅、 圆润亲切、 雍容华丽、 别具一格的山西梆子腔新剧种——晋剧。

可见, 人口流动性和戏剧流动性是地方戏蓬勃发展的重要前提; 原剧种同传入地的地域经济文化相结合是新剧种形成的关键; 当地群众和观众的支持认同是新剧种形成基础和保障; 各级政府政策导向和支持对新剧种形成具有重要影响。但是, 戏剧的形成发展具有复杂性和多样性, 它是多种因素共同作用的结果, 不同时期不同剧种的形成与发展都有其自身的特点, 晋剧只是众多剧种形成发展过程中的一种典型模式。

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐