从戏曲化表达看晋剧《红高粱》的改编

2016-02-04 发表|来源:中国晋剧艺术网|作者:张之薇

2015年对于戏剧界来说是一场考验,因为恰逢纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年之际,戏剧的在场是必须的。全国各地都在以抗日为题材创作话剧、戏曲作品,一时间大有眼花缭乱之势。而这场考验对于戏曲来说,似乎更为艰难。因为,自“五四”新文化运动的上世纪初直到21世纪的今天,关于戏曲可不可以表现与如何表现现代生活的问题,始终被争论不休。而以抗日为题材的戏曲作品又怎能绕过这个问题呢?更有上世纪50年代“大跃进”时的现代戏以及60-70年代“文革”样板戏创作的惯性思维,使得现代戏在之后的二三十年发展中都无法完全摆脱直接、图解、宣传的积弊。所以,2015年的戏曲舞台上,当书写抗日的戏曲作品以不同剧种的面目粉墨登场时,我所衡量的就是作为现代戏它在“戏曲化”的表达上和题材的把握上有没有令我惊奇、惊喜的地方,此时由龚孝雄编剧,石玉昆导演,根据莫言同名小说改编创作而成的晋剧《红高粱》进入了我的视野。

不同于晚近形成的评剧、沪剧、吕剧等年轻剧种,属于梆子腔系统的晋剧,大致成型于清嘉庆后,与昆曲、秦腔、京剧等剧种一样属于积淀深厚、相对比较成熟的古老剧种,但同时,因为成熟,它与昆曲、京剧一样在现代戏创作方面始终存在着瓶颈,这主要体现在表现现代生活时对剧种传统继承的短板,以及作为起于乡土民间的剧种它却在编剧时远离地气,也就是说当前晋剧的现代戏创作与其他地方剧种的现代戏创作一样,难见让人眼前一亮的作品,而晋剧《红高粱》却是个例外。

一 戏曲化的舞台形式呈现出一个剧种所应有的成色

之所以说它是个例外,是因为晋剧《红高粱》基本上解决了戏曲表现现代生活时内容与形式的矛盾问题,让一部晋剧在戏曲舞台上呈现出一个剧种所本应有的成色,这个看似不是问题的问题,实际上却恰恰是当今不同剧种现代戏中的顽疾。阿甲先生曾经说过“在艺术上创作一个人物,表现他的思想情感,总是要通过一个特定的形式(也可以说是艺术语言)。……如果评剧演白毛女不像评剧,梆子演的不像梆子,那还有什么剧种的区别呢?……实际上,人物的思想感情,不能只有一般的概念(研究心理学是另一问题),而总是体现在具体形式之中。”这段在1958年他谈京剧现代戏《白毛女》创作时所说的话,今天读来不仅毫不过时,反而更加掷地有声,他清晰地指出了在现代戏中,特定的形式不应该因为表现现代生活的困难而被抛弃,而是应该通过形式的运用在表达作品内容、人物情感的方面发挥重要作用。而晋剧《红高粱》就是一部将戏曲,乃至晋剧的特有形式渗透到内容和人物中的作品。

关于戏曲,王国维高度概括为“以歌舞演故事”,而作为戏曲典范的京剧,齐如山概括为:“无声不歌,无动不舞”,可见,载歌载舞可以被认为是戏曲最重要的形式和特质,而极具程式化、戏剧化的歌舞正是规避现代戏舞台“话剧加唱”的最佳法宝。在晋剧《红高粱》中,导演石玉昆显然认识到了这一创作规律。大幕在“桃花白杏花红”的山西民歌旋律中开启,背景是连绵起伏的黄土高原,前景舞台上一簇簇金灿灿的高粱笔直挺立着,一派充满生机的气息喷薄欲出,土地、红高粱在此时既是舞台意象又是生命图腾,它们预示着这片土地上“人”的精神状态。戏就从那场颇有看点的颠轿开始。众所周知,戏曲虚拟性的表演特质决定了“行路”常常是戏曲表演中可以做戏的点,否则也不会留下如《十八相送》、《徐策跑城》这样的经典段落,因为在行路中既能通过人物唱、念、做的歌舞化表演达到刻画人物的效果,也能让人物在载歌载舞的行动中负载并表现时空环境,而这其实也正是体现戏曲化舞台的最佳方式。所以,导演石玉昆就让一场爱恨情仇的大戏在“行路”中开场。唢呐声铿锵有力,和着轿夫们的歌声,一顶花轿、一个盖头新娘、一群轿夫上场了,轿夫们边行边唱,用他们富有阳刚的吆喝,忘情地起舞表现着迎亲的喜庆,而唯有花轿中的我奶奶静静的彳亍而行。抬轿、颠轿的舞蹈在这里就是戏眼,所有的戏剧性都掺杂在歌舞化的表演中,轿夫们的迎亲之闹、罗汉大哥的喜悦与轿中我奶奶的悲凉心境形成对比。“不情不愿上花轿,满腹苦水向谁表。爱着的男人不能嫁,爹爹做主把亲挑。就因为单家提亲给了两头驴,黄花闺女,嫁给麻风老人度春宵。糊涂的爹爹,我是不是你的亲闺女,你这是要把我往棺材盒里抛”,然而我奶奶对封建婚姻制度的控诉却阻挡不了她的宿命,随着轿夫们的轿子越颠越狂放,而轿中我奶奶的心却越来越凄凉。这段迎亲戏中,且行且舞的表演,晋剧旦脚凄厉高亢的腔调,将戏曲舞台歌、乐、舞的综合性发挥地淋漓尽致。

二 技艺正是一个剧种得以生存的重要文化密码

戏曲理论家康保成先生曾经说过:“文学本身就是形式。戏剧、小说、诗歌、散文,哪一样不是形式?取消了形式,就取消了各文学样式之间的分野,也就取消了文学本身。”笔者极为认同康教授的观点,也认同形式之于戏曲的重要性,试想在戏曲中抽离了歌舞的表现形式,戏曲还能称其为戏曲吗?同样,晋剧如果抽离了它特有的程式和技术,那它与其它剧种的区别也会变得模糊,而晋剧《红高粱》中极为大胆地运用了梆子戏中曾经辉煌,却早已绝迹于舞台的跷功,可谓是石玉昆为这部戏的晋剧成色又添了一笔。

跷功曾经是梆子戏中花旦、武旦的基本功之一,是男演女时代为了突出小脚女人风采而创造的一种技艺,最早将跷功发扬光大的是秦腔花旦魏长生,在《燕兰小谱》中有关于他跷功的记载。跷功在梆子戏中兴起,后被京剧等剧种引进,只是在1952年新中国成立之后被当作封建糟粕受到严厉批判,并禁止在舞台上使用。但是被废并不一定意味着它真的没有了价值,近几年戏曲舞台上跷功又零星出现,从而掀起了新一轮到底是该留跷还是该废跷的讨论。而山西境内的中路梆子(晋剧)、蒲州梆子、北路梆子等剧种均是山陕梆子流变的结果,可见跷这一技艺与山陕之地的历史渊源。作为山陕梆子的支系,晋剧的表演又直接受蒲州梆子的影响,而蒲州梆子中何止是跷功,根本就是以众多令人叫绝的绝活成就其剧种特色的。可惜的是今天的舞台上由于传承的断裂、技艺的失传使得剧种魅力大为减损,而这时晋剧《红高粱》中我奶奶的饰演者全场踩跷亮相,先不说演员这跷功的段位如何,仅对跷功的恢复这一行为就绝对值得赞叹。

技艺是一个剧种得以生存的重要文化密码,在今天这个据称每两年就有3个剧种消失的时代,剧种中的技艺更是以秒杀的速度绝迹,所以对剧种的保护和传承缺少不了对剧种技艺的恢复。不过,我们提倡恢复技艺,显然不能为了形式而形式,而应是以内容为出发点,这才能使技艺真正具备良性的生命力。晋剧《红高粱》中的踩跷不啻为对断裂传统的最好回拔。

在莫言的小说《红高粱》中,曾经一而再再而三地提到我奶奶的脚:“提起我的奶奶,老太太话就多了。……她说起我奶奶的脚,是全村最小的脚。”“奶奶不到六岁就开始缠脚,日日加紧。一根裹脚布,长一丈余,外曾祖母用它,勒断了奶奶的脚骨,把八个脚趾,折断在脚底,真惨!……奶奶受尽苦难,终于裹就一双三寸金莲。十六岁那年,奶奶已经出落得丰满秀丽,走起路来双臂挥舞,身腰扭动,好似风中招展的杨柳”。在某种程度上小脚是对一个被封建传统深深禁锢的女性形象的表征,而莫言强调我奶奶的小脚实际上也是与之后我奶奶那奔放的生命力,以及面对日本人时比男人还男人的豪爽性情相映照的。所以,当小说《红高粱》被改编成戏曲作品时,如何在舞台上体现我奶奶这一重要身体特征是应该被思考,而绝不应该被忽视的。而晋剧显然得天独厚,因为它拥有深厚的跷功传统,表现小脚女人不成问题,而剧中的小脚又参与了人物性格、剧情发展,那干嘛不用呢?

所以,我认为晋剧《红高粱》中我奶奶的饰演者全场踩跷不是用得太多的问题,而是细节放大得不够的问题。也就是说,如何让跷功这一技艺更深入参与剧情和人物,从而达到戏不离技,技不离戏?在该剧中,最令观众印象深刻的跷功场面是那场洞房戏,我奶奶无法逃脱与麻风病丈夫单老板拜堂成婚的命运,在洞房中饱受煎熬地独自等待,她用大段的心理独白哭诉自己的心声,她甚至准备好了剪刀打算以死来求得解脱。这时单老板来到,洞房中,一个是恐慌的新娘,一个是如病鬼般的新郎,两人的周旋以一把椅子为支点,跷功的一系列身段动作,躲、闪、扑、跌、跳等得到了很好的发挥,而当我奶奶跳上椅子的时候,为了表达我奶奶的慌乱和躲避,演员在狭窄的椅圈上腾挪跨越,演绎了一番高难度的踩跷椅子功身段。这场戏可谓是将传统戏中的技艺和程式很好地拿来。现代戏中如果仅仅是为了博得观众的掌声而表演高难度动作,那可能会有炫技的嫌疑,但是这场洞房戏可谓是导演将戏情和戏技很好结合的创作,因为它既表达了人物的情绪又体现了戏曲的表现性,还展现了演员精湛的技艺。只可惜,在这部戏中这样将技艺和塑造人物相结合的场面还很不够。

三 异于常规的战争书写值得期待

导演石玉昆在晋剧《红高粱》中对现代戏的戏曲化创造显然有自己独到的功力,从而使得这部以抗日为背景的现代戏看起来饶有兴味,实际上这对于现代戏来说是件比较难得的事情。因为回望21世纪的头十五年,所创作出的现代戏即使能做到这一点都不容易,更多的现代戏作品缺乏戏曲歌、乐、舞综合的特质,从而也丧失了戏曲本应有的节奏和韵律,至于题材选择上更是难以打动人心。似乎更多的现代戏创作不是出于艺术的选择,而是出于政府宣传的选择,正如傅谨先生所说的现代戏跌入了一个“陷阱”,在一定程度上“现代戏被注入了违反艺术规律和违反市场规律的特殊含意”。

不过,山西省晋剧院在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利七十周年之际不是搬演别的什么,而是选择了《红高粱》就决定了他们不至于落入这个“陷阱”,但这绝对又是一招险棋。因为获得诺贝尔文学奖的莫言虽然声望日隆,但了解《红高粱》的读者都知道,这部产生于新历史主义小说大背景下的作品其实并不是常规意义上的抗日书写,它另辟蹊径,超越了政治语境,不以英雄主义、革命抗日为落笔点,而是以普通农民“去英雄化”的惨淡还击来书写抗日。与萧红的《生死场》一样,他们的抗日仅仅是背景,仅仅是时代,他们真正要表现的还是那片土地,那些人。所不同的是,萧红笔下的人面对抗日一度麻木而漠然,莫言笔下的人面对抗日却是无畏而奔放。或许正因为这种异于常规的对战争、战场的传统书写才成就了小说的生命力,才注定了当战争年代远去的时候,小说中的“人”依旧鲜活。此刻,山西省晋剧院选择这样一部作品改编创作,因为跳离了惯常现代戏的创作逻辑,所以绝对值得我们期待。

如何能够依托于经典作品进行再创造,而又不损失原作的精髓?编剧龚孝雄显然意识到了小说《红高粱》中那群既卑微而又充满七情六欲的生命群落,也注意到了那群血肉丰满的人在特殊生存状态下的简单直接。晋剧《红高粱》没有图解政治、刻意突出所谓的爱国主义来创作,而是凝练出我奶奶、我爷爷与刘罗汉之间的情爱纠葛线,并让爱恨情仇不单单落脚在男女个体之间,也落脚到男人女人所身处的土地家国之上。编剧从一个封建社会婚姻制度下的牺牲品——小脚女人入手,写她冲破婚姻牢笼时的主动与大胆,写她面对诺大酒庄独立承当的气魄,写她面对罗汉被日本人残忍屠杀时的无畏。剧中,余占鳌、戴九莲(九儿)、刘罗汉三人青梅竹马的情爱关系显然是戏剧化的处理,只是如此处理虽然让情节更为集中,但是如此前史设置却削弱了我奶奶戴九莲野性十足的性格味道,也削弱了戴九莲和余占鳌两个年轻人对人间法规的叛逆精神。试想因为两头驴而被自己父亲嫁给麻风病丈夫的年轻女子,她极不情愿自己的遭际,恰巧在回门路上的高粱地被劫,如何才能酣畅淋漓地体现出那种男女之间最本质的放纵、自由、素朴的原始生命力呢?这里青梅竹马并不能为我奶奶的奔放性格加分。

其次,在小说中,驴的确是个重要的生灵,它不仅能够作为贵重彩礼出场,它还是女人回门时的重要交通工具,它还与那成片如血的红高粱一样成为九儿和余占鳌野合的见证,所以,它也是刘罗汉在即将逃离日本营地时不愿放弃的生畜。驴无疑隐喻了土地,人与驴的情感也预示了人与土地不可割裂的关系。在晋剧《红高粱》中,人物行动几乎都围绕着驴进行。九儿的爹因为两头驴把自己的亲闺女嫁给了一个麻风病人,余占鳌为了得到九儿偷了两头驴送给了她爹,而刘罗汉也因余占鳌与九儿的重聚赌气偷了日本人的两头驴,这直接引导致了后来他被残忍杀害,而那个擅长杀驴的孙五最后也因为被逼迫手剥人皮而变得癫狂。编剧将偷驴行为设置成余占鳌和刘罗汉的核心动作,这个核心动作都指向了他们与九儿的情爱关系。只是没有了小说中关于人对土地情感的铺垫,偷驴这一行为直接降格为一个玩笑,而将全剧的核心动作架构在偷驴这个玩笑之上,就难免抽空作品的心理支撑。

除此之外,小说中促使余占鳌决定杀日本人的关键人物不是他自己,也不是其他什么人,而正是我奶奶这个小脚女人,正是因为我奶奶看到了刘罗汉被日本人像牲畜一样残忍对待,才激发起了她心中的愤怒,这愤怒本无关宏大的爱国情怀,就是因为日本人的凶残探触到了她的底线,从而激发了我奶奶强悍刚强、天不怕地不怕的本性,最终才有了余占鳌与日军那场力量悬殊的战斗。然而,在剧中,余占鳌与日军的激战变成了复仇,变成了我奶奶“头七”的日子他与日军决以死战,我奶奶则成为了那场战争的缺席者,如此的设置不仅落了窠臼,而且也削弱了我奶奶这个角色的性格塑造。

现代戏创作是个难题,但晋剧《红高粱》用自己丰富的舞台表现证明了现代戏是可以很好地表现现代生活的。当然,在根据经典小说改编现代戏的创作中,我们并不提倡对原著亦步亦趋,我们所要做的是抓住原著的精魂进行大刀阔斧地改造,让小说中的人物在戏剧的创作规律下复活于舞台,从这一点来说,晋剧《红高粱》中的人物还不够丰满。但是值得称赞的是,创作者们没有把《红高粱》单纯地当作一部宣传抗日的作品去完成,而是关注了那片沸腾的土地上人的激情、狂放、粗粝、无畏。晋剧《红高粱》晋京演毕,上网看到评论,一些评论者以该作品没能充分弘扬爱国主义精神为由提出质疑,而我只想说,主题先行、追求概念是创作现代戏最最要不得的。

作者系中国艺术研究院戏曲研究所副研究员 张之薇

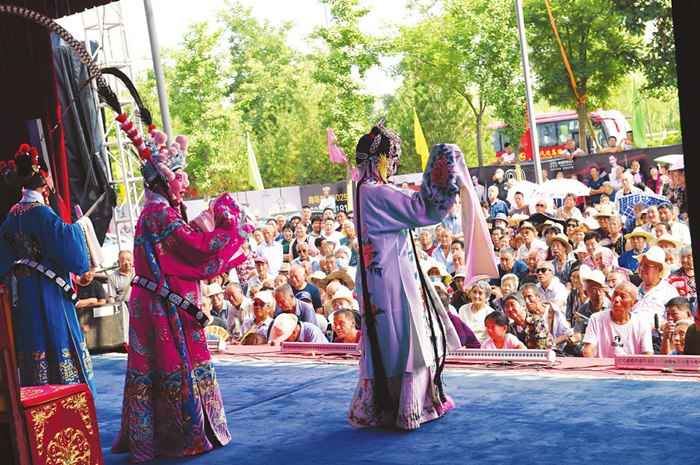

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐