浅谈张家口横空出世的“口梆子”

2017-08-15 发表|来源:山西戏剧网|作者:李进德——对《口梆子发展史稿》的不同看法

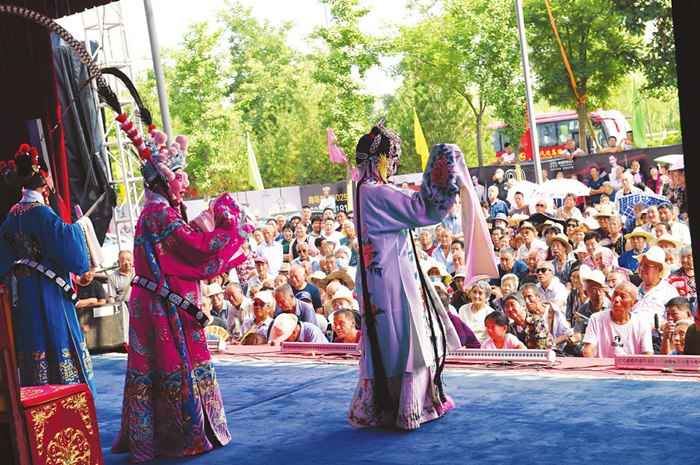

“口梆子”横空出世十余年了,——“口梆子剧院”于2008年在原“张家口青年晋剧团”的基础上更名成立。截止现在,我们已苦苦等了它十年,希望它能拿出一部有代表性的、优秀的口梆子传统剧目立在舞台上,通过这个剧目的演出,使我们能听到、看到土生土长、有鲜明地域特色、用本地方言演唱的口梆子唱腔和道白。然而,现实却与“口梆子”大相径庭。十年来,它仍一直用晋剧代替。

晋剧与口梆子本不是一个剧种,显然,其只是换名而已。去年有人说,“戏剧家”孙汉章先生正在写一本关于口梆子发展过程的书,还说书里资料过硬,使口梆子的存在有了依据。书很快在中国戏剧出版社出版发行,本人拜读了这本名曰《口梆子发展史稿》(以下简称史稿),有些想法呈各位专家、同仁们互相探讨、交流:

2008年,口梆子在我市“出世”的时候,宣传是这样定义口梆子的由来的:山陕梆子随商贾流行于张家口一带,由于长期受张家口地缘和多民族人文环境影响,又融入本地秧歌剧,二人台等民间艺术的元素,逐渐形成了一种用张家口地区方言演唱,地域特色鲜明的地方剧种,口梆子在其发展过程中又吸收京剧、昆曲、评剧、河北梆子、蒙古音乐等艺术元素,逐渐形成了自己独特的艺术风格。(摘自:《走进张家口》。(笔者注:如果口梆子是由八大元素捏和在一起形成的,那实际上就是一个没有自己身份的大杂烩,对于把“口梆子”称为一个独立的剧种,似乎有些牵强。)

孙先生的《史稿》首先推翻了以上说法,把原宣传中说的在清康、乾年间形成的口梆子,一下又推到了明朝中叶。《史稿》中说:“……此时正是蒲州地区受黄河两岸传入的秦腔影响而转为蒲剧的青春期,一种新型的民间艺术生命力正强正旺,于是也在张家口扎下了根,与张家口当地的明杂剧、秧歌相整合,明朝中叶以后,张家口的本地梆子形成了。从明弘治1488年到民国二十一年,以宣化为代表的张家口地区,戏台建造不断,象征着演戏频繁与延续久远,已是走过344年的“口梆子”孕育的历程了” 。此段文字中,孙先生把“口梆子”一下提升成为我国最古老的剧种之一,他还说:“口梆子行当齐全、剧目丰富、演员个个身怀绝技——四功五法、玩火、变脸、吹面灰、顶灯、跷功、鞭技、帽翅、甩发、翎子、真刀真枪、真牛真马上台,许多绝技都是口梆子首创”。以下还有更甚,我们从《史稿》的小标题看孙先生笔下的口梆子:“一、口梆子唱响北京城;二、口梆子唱红清宫廷;三、口梆子在北京演出场所见证口梆子的鼎盛;四、口梆子倾倒上海滩;五、口梆子声留天津卫”。《史稿》说:“历史上口梆子区域遍布华北及西北部分地区,口梆子唱响大半个中国、口梆子五次轰动上海滩、轰动清宫十年、口梆子走遍北京城、口梆子演技高于徽班,胜于京班、口梆子打破四大徽班在京一统天下,动摇了皮黄天下,由于在北京、天津的轰动演出,而衍生了河北梆子”。(笔者注:如果是这样,河北梆子则由父变子了)。孙先生笔下的口梆子那真是天下第一“梆”。(笔者注:我们不知孙先生有何背景,有何根据,竟如此大胆地、不负责任地信口开河)。

原来,孙先生试图以籍贯定剧种,《史稿》把许多张家口籍的演员都说成是口梆子演员,“十三旦”侯俊山是“张家口人”,在孙先生看来,侯俊山自然唱的就是口梆子,他利用“十三旦”辉煌的一生、高超的技艺、在全国各地轰动的演出为主线编写了这本所谓的《史稿》。如果我们把“十三旦”侯俊山从他那本《史稿》中请出来,那这个《史稿》就是废纸一堆。

那么,“十三旦”到底是什么身份呢?梆子界尊称“十三旦”为梆子鼻祖,他是梆子界的共同财富,他对各大梆子的完善、创新起到了举足轻重的作用。他是各大梆子承先启后的传奇式人物,没有哪个梆子敢把“十三旦”老先生称为本梆子的鼻祖,这表现了对“十三旦”侯俊山的尊重,也是对“十三旦”正确的评价。

在《史稿》中,作者毫不客气地说:十三旦侯俊山就是口梆子的鼻祖。书中说:“口梆子起源于明朝弘治年,公元1488年”。我们要问,从明朝弘治1488年就形成了的口梆子,唱了366年后,1854年“十三旦”侯俊山先生出生,他怎么就成了口梆子的鼻祖了?这不是自相矛盾吗?难道还有半路认鼻祖的道理?

《史稿》中说:“口梆子于同治年间进入北京,至民国初年退出北京,前后经历了五十多年,在这半个世纪中,口梆子在北京前门外最繁华地段十几个戏园轮番演出,名声大震,是口梆子发展繁荣鼎盛的历史记录,在打磨厂演出,在双塔寺演出,在天桥演出,在皇城根演出,在宫廷的长寿宫、纯一斋、颐年殿演出、在升平署的颐和园演出,口梆子走遍了北京城,口梆子唱响了北京城和宫廷”,《史稿》还特制了精美的在京演出地点标图,但是,当我们翻开由“燕山出版社”出版的《清代以来的北京剧场》,从里面我们找到了“昆曲、秦腔、弋阳腔、四大徽班、以徽调的二黄和汉调西皮组成的京剧、河北梆子等等,我们就是找不到走遍了北京城又轰动了北京的口梆子。为什么?

东拉西扯,牵强附会的《史稿》中又说:“张家口戏台的兴建印证了口梆子的发展史,戏台的题壁展示口梆子的历史状况,戏台对联壁画折射出口梆子的历史繁荣”。从这几个小标题来看,好像说张家口地区的戏楼、庙台的兴建与口梆子有直接关系,戏楼的题壁、对联有反映口梆子的演出实况的痕迹。我们要问,是哪个题壁?哪个对联?有“口梆子”三个字吗?

《史稿》中说:“张家口一直唱的是口梆子,直到1948年才退出”,特别对张家口的三个大戏园总结了三句话,“精辟的”形容了口梆子在张家口三大园的辉煌:

翠峰园:“口梆子的一杆帅旗”

大兴园:“大也,新也,大而新的口梆子戏园”

小兴园:“不小,但很新,人员新,是个创新的口梆子戏园”。

当我们翻开由前任文化局长邓幼民先生主编的《张家口历史文化丛书之九》---《独特的古戏楼》之前言中说:“……张家口戏剧表演艺术形式,既有外来的如陕西梆子和中路梆子,也有土生土长的如蔚县秧歌、万全秧歌。诸多表演在这里登台亮相,尽显风采,际会交融,相得益彰。当年人们说及晋剧演员,有一句妇孺皆知的话:要想西口(泛指山西、内蒙古)出名,先在东口(张家口)唱红。这多少道出了张家口地域文化特有的魅力……”。

邓幼民先生形象地道出了在张家口各戏楼诸多剧种的演出概况,真实地写出了晋剧在三大戏园的演出实况。我们翻遍全书也找不到“口梆子”三个字。请问孙先生,你的依据在哪里?是不是又编出了一个弥天大谎。

《史稿》说:“三儿生”、“毛毛旦”、“说书红”都是在张家口三大园出名的,与张家口的“狮子黑”张玉玺一样,都是由张家口口梆子再到中路梆子过渡人”,这又是一个弥天大慌:

著名中路梆子演员牛桂英说:“晋剧在丁果仙先后基本定型。说书红、三儿生、毛毛旦就是由山陕梆子转型为中路梆子的第一代著名演员。还有山西“狮子黑”乔国瑞,田桂子等人。

“说书红”,其特点是:一口标准的蒲白,肚里玩意儿多,人称戏篓子,本人嗓子不太好,他根据自己的条件,创出一种似唱似说的好“乱弹”,他教徒弟认真负责,要求徒弟念蒲白一定要标准,他是一个很好的戏曲教育家。他的高徒南定银先生在教学生时,首先要求学生念好蒲白中的七个字:君、臣、人、们、一、根、棍。说书红的义女高爱卿,于上世纪50年代参加了河北省晋剧团(市一团),她是著名的晋剧小生演员,拿手戏有《三滴血》、《三拉堂》、《凤仪亭》等,1954年参加了河北省第一届戏曲观摩演出大会,饰演《万福宝衣》小生一角,荣获演员二等奖,50年代后期,回到山西阳泉市,任阳泉市戏校校长。

“三儿生”,是晋剧小生“乱弹”鼻祖,他首创的小生唱腔久唱不衰,直至今日许多著名小生演员都宗“三儿生乱弹”,如山西的著名演员孙福娥(艺名周瑜生)、郭凤英(艺名十一生)、大同市的李爱梅、呼市的王静卿、我市的筱桂林、王桂兰、成淑玲、梁春香、杨洪涛,还有怀安县的郝胜魁、张北县的李芝凤等。“三儿生”特别对筱桂桃在艺术上发展、提高和帮助,使筱桂桃成为晋剧的“一桃”功不可没。

“毛毛旦”是晋剧第一代著名男旦,他根据自己嗓音特点创出了毛派唱腔。著名演员陈玉英根据该唱腔得到了启示,创新了自己的“嗨嗨腔”,成为晋剧嗨嗨腔的第一代传人。著名作曲家陈紫先生是一个毛毛旦迷。毛毛旦的一出《拣柴》他倒背如流,不论唱、白,连戏里用的《苦相思》曲谱都能背出来,有了这些素材,他和别人合作谱出了具有晋味的著名歌剧《刘胡兰》。

著名河北梆子兼京剧演员刘喜奎说:“我在哈尔滨遇见了山西梆子著名演员毛毛旦,他正工青衣,我非常喜欢毛毛旦的艺术,就在我十一岁那年专门跟毛毛旦学习梆子青衣,是经打鼓的邢先生介绍的,我拜师付毛毛旦学了二十多出梆子青衣戏,其中有《算粮登殿》、《拣柴》、《三娘教子》、《双官诰》、《忠孝牌》、《走雪山》、《对银杯》等等。毛毛旦长得很秀丽,他会二、三十出梆子青衣戏,如《蝴蝶盏》、《玉虎坠》等等。我在哈尔滨和他鉴了两年合同,也跟毛毛旦师傅学了两年戏,我的河北梆子艺术基础,就是那时打下的”。(注:以上内容摘自《刘喜奎传》)

五十年代初,张家口票友界争学三位晋剧艺术家的唱腔,分别是毛毛旦、马武黑、韩华亭。因为他们的唱腔各有特色,票友界以学得最像为荣。值得一提的是张家口市马车社名票孟永,学毛毛旦《拣柴》惟妙惟肖,堪称一绝。

毛毛旦因过早离世,给我们留下的资料很少,只留下几张珍贵的老唱片,最珍贵的一张是毛毛旦本人唱的《拣柴》,另一张是山西梆子大王丁果仙学唱毛毛旦的《拣柴》,她学唱的可以以假乱真。可见当时人们对毛毛旦的乱弹多么的喜爱。

我们要问《史稿》作者孙汉章先生:你凭什么说以上三位是从口梆子过渡到中路梆子的过渡人?还说毛毛旦从小就在张家口唱口梆子?孙先生还大言不惭地说:“想听听口梆子唱腔吗?不妨听听毛毛旦的唱”。如果按此理论,我们还要问:口梆子剧院成立的十年里,唱的是毛毛旦唱腔吗?孙先生,你不但打了自己的脸,也打了口梆子剧院的脸。

《史稿》说:“中国戏曲历史悠久,剧种各类繁多,可谓洋洋大观,据统计的材料,中国有317个剧种,但口梆子剧种未被列入到资料之中,这是莫大的“缺憾”。现在我们研究口梆子,确立了口梆子的历史地位,并且搜集口梆子的三百多个剧目,应该说这是填补了中国戏曲发展史的一个空白……”。这三百多个剧本填补了剧本空白,这是戏曲界一件大事,应该上报中国戏剧研究院,得到他们的重视和认可。但是,我们要问,这三百多个剧本的来历,是从哪位收藏家手里获取的?是哪家图书馆、博物馆贡献出来的?是哪位口梆子艺人的口授本?珍藏本?手抄本?是哪家出版社出版的?这些剧本现身藏何处?你能拿出来吗?你只把剧目名称抄在《史稿》中,也算填补了空白吗?光有剧名而无剧本实体,不足说明问题,我们特别强调,你必须拿出标有“口梆子”三个字的剧本实体,才算填补了剧本空白,否则你就是忽悠人,凭个人臆想捏造“事实”,牵强附会、混淆视听。我们认为你太不严肃,不是做学问人应有的态度。请问你能拿出一个口梆子剧本吗?

《史稿》把多年形成的中路梆子流派,以各种理由说成是口梆子,狼山梆子它属于中路梆子的一个流派,张家口戏曲界称其为“东路王”,或晋剧的东路唱法,它的特点是唱词咬字,道白不规范,带本土乡音,即“侉音”,或曰半口京腔,它的剧目特点是光棍戏多、东周列国戏多、武戏多。

晋剧西路唱法,区域在内蒙一带,它的特点是嘴快(唱乱弹快),唱词多,同样一个戏,别人唱二十句,它也许唱五十句或六十句(如晋剧《杀楼》)。无论东路、西路均不成一个独立的剧种。正如常苏民先生记录整理的山西梆子音乐前言所说:“山西梆子”在晋绥边区根据地,是一种比较完整的戏剧形式,它差不多流行在晋、察、绥、陕北等这样大的地区。由于流传较广,各地就不免会有大同小异的地方,况且由于过去的旧艺人各有师尊,更不免各有其差别和独创之处。这就是流派形成的原因。世界非遗京剧还有京派、海派之分,你能把海派称为“海剧”吗?河南梆子未定型前有东、西、南、北之分,定形后还有东路和西路之分。不管它们有多少流派,但它是一个剧种。“狼山梆子”就是晋剧的一个流派,它不是一个独立的剧种,更不是“口梆子”的替身。剧种大辞典里,我们找不到“狼山梆子”的痕迹。

《史稿》中提到“王小三”王德魁,王先生本是一个晋剧的武生演员,《怀来戏曲志》中有明确记载,可孙汉章先生硬把他描绘成一个有特异功能的口梆子杰出代表。说起王小三先生,我们还与他有一面之交,那是在上个世纪五十年代末,张家口市青年晋剧团把他请来,排了一出《伐子都》,子都由史全武饰演,考叔由王世鲁饰演,王子由何英璋饰演。唱腔是王德魁先生给哼唱的,道白是王先生给念的,路子是他给拉的,锣鼓经是他给念的。彩排后,一看就是一出地道的晋剧《伐子都》。我们与王先生相处两月有余,老人平和谦逊,是一位合格的戏曲教师,在聊天的时候,他张口是戏,闭口是戏,但从没听他说过口梆子。孙汉章先生凭什么说他是口梆子演员,这样的描述显然是不属实,也是对王德魁老先生的不尊重。

《史稿》提到“口梆子脸谱”。说:“2013年2月,张家口展览馆举办“口梆子脸谱展览”。我们想知道,这50多幅脸谱从何而来?是哪些辞典、书籍上有口梆子脸谱影绘而来?还是哪位口梆子艺人给提供的?据我们所知都不是!这些脸谱出自五位晋剧花脸演员之手。这个展览欺骗了观众,欺骗了领导,欺骗了媒体,是个典型的指鹿为马的展览。孙先生的《史稿》也好意思说吗?

《史稿》提到“口梆子”艺术传承基地这样描述:“一个戏曲的传承和发展,人材是关键。为抓好后备力量,及时培养出一批口梆子艺术传承发展急需的创作表演人才,2008年张家口市口梆子艺术剧院与张家口教育学院联合办学,成立了口梆子艺术教育传承基地……”。对此,我们不想多说,只是想问问《史稿》作者:这个口梆子基地有口梆子的师资吗?教育学院的哪位专家在教授口梆子的唱腔与道白?哪位专家在给学生排练口梆子传统剧目?因为只有通过唱腔、道白、剧目的多次排练才能培养出口梆子的艺术人才,才能一代代传承不去。如果你根本就没有口梆子专业教师,能培养出口梆子艺术人才吗?还叫什么口梆子基地!

《史稿》时不时提到筱桂桃校长。对于筱桂桃校长的评价,张家口早有定论,简单地说,她是晋剧的著名表演艺术家,优秀的戏曲教育家,山西梆子的一“果”、一“桃”(即晋剧的一果一桃)。可《史稿》任意改变筱桂桃校长身份,一会儿一个口梆子传承人,一会儿一个口梆子领军人物;一会儿一个“东桃西果”,一会儿一个“山西的果、张家口的桃”,字面上好像没错,但其目的就是把她们分成两个剧种,硬把筱桂桃校长拉到口梆子圈里,为口梆子撑门面,玩这种文字游戏是对读者的不尊重,对艺术的亵渎,特别是对筱桂桃校长的最大不敬。《史稿》里提到了常苏民先生上世纪四十年代记录整理并出版的《山西梆子音乐》一书,请孙汉章先生翻到第133页至134页:“介绍二性垛板唱腔的实例,这板唱腔就是根据筱桂桃校长在三十年代所唱,并由胜利公司灌制的老唱片《三娘教子》所记录。请问孙先生,她唱的是口梆子吗?

郭汉城先生题词:“三晋花艳 谁不识君”,说的是山西晋剧表演艺术家“花艳君”。在她的评传里说到筱桂桃校长----:“在当时的晋剧舞台上,声誉仅次于丁果仙,观众常把她与丁果仙相提并论,享有“果子,桃儿”的美称”。这就是晋剧“一果一桃”的来历。花艳君后拜筱桂桃为师,为其排了一出《三娘教子》而唱红。这是珍贵的第一手资料,珍贵的一果一桃的来历 。我们要问孙汉章:你有什么资格篡改事实,拿一代艺术家筱桂桃开涮!

关于十三旦侯俊山:

《史稿》否定了一个真实的梆子花旦鼻祖侯俊山,而重构了一个假的口梆子鼻祖侯俊山。孙汉章先生十分霸气地说:“十三旦侯俊山就是口梆子的鼻祖”。为此,我们摘抄史料原文点滴,还原一个真实的“十三旦”侯俊山:

1、侯俊山(1857—1935)山西梆子、河北梆子演员,名达,艺名喜麟,原籍山西洪洞,寄居张家口,在太原学戏,演花旦,因十三岁享盛名而被称“十三旦”……。——(摘自:《中国戏曲曲艺词典》)

2、清末梆子泰斗侯俊山,名达,字喜麟,原籍山西洪洞县,后迁张家口。他在八岁时,参加太原梆子班学戏,因长相秀丽,专功刀马旦……。——(摘自:《河北戏剧》,1982年3月)

3、侯俊山名达,小名瑞子,号十三旦,俊山则其字也,原籍山西洪洞,后移住张家口,父世昌,以农为生,俊山生于咸丰四年十月十五日,年九岁,入太原府某科班坐科,艺名喜麟,口子花旦,三月即出台,转演于晋北及张家口一带……。——(摘自:《清代伶官传》第44—45页)

4、梨园名伶侯俊山,名达,字喜麟,艺名十三旦,清同光年间著名京梆“山侠梁”演员,工花旦、刀马旦,兼演武生,曾入皇宫昇平署为内廷供奉,颇受慈禧及光绪赏识,是我国梨园界颇有影响的一代名伶……。 ——(摘自:《张家口文史资料》第九集)

5、侯俊山,生于一八五四年(咸丰四年),卒一九三五年(民国二十四年)。原名达,又名喜麟,艺名十三旦。“据云侯在十三岁时即唱旦成名,故名十三旦,一说秦腔旦角分为十三种,因侯氏一人兼演十三种旦角,故名十三旦”,原籍山西洪洞,生于张家口,幼时因家境贫寒而学习秦腔花旦,扮相俊秀,文武兼能,同治九年后来北京唱河北梆子,与京剧皮黄同台演出,以表情细致入微,身段真实动人而誉满京城。光绪十八年被选为内供奉,其拿手戏有《铁弓缘》、《红梅阁》、《锁云囊》、《花田错》等剧,尤《铁弓缘》一剧,为侯氏所创演,除花旦戏外,亦能演武小生戏,演《八大锤》陆文龙和《伐子都》公孙子都,时称绝出,在今日京剧舞台上花旦戏《辛安驿》和武生戏《伐子都》其武功动作,表演技艺,均为侯氏创树…….。侯俊山也是一位将梆子腔的优长融于京剧之中的一位前辈艺人……。——(摘自:苏移《京剧简史》)

6、侯俊山,名喜麟,字俊山,山西洪洞县人,幼年读书于私塾,后因贫辍学,开始学艺,时年十三岁,因名十三旦,入科三月就登台演出,辗转往来于山西北部,再到平地泉(内蒙集宁)后又到张家口……,侯俊山先生是河北梆子一代宗师,被誉为“梆子花旦鼻祖”,在当时,“状元三年一个,十三旦盖世无双”的赞语,为不少评论文章所引用……。——(摘自:《河北戏曲资料汇编》第十三辑)

7、山陕派到底是一些什么人?《景梅九》遗稿称:宣德辛亥年,北京老顾曲家选举剧界人杰,梆子腔当选者二人,一为郭宝臣,一为侯俊山。郭、侯二人作古不算太久,现世的老人还有见过他们演戏的。郭宝臣是蒲州梆子出身,侯俊山是北路梆子出身,北路梆子出身的还有“十三红”孙培亭、“五月仙”、“天明亮”、“盖北京”等。“云遮月”刘德荣(注:“五月鲜”刘明山之父)的情况与侯俊山差不多,先唱北路梆子,继唱中路梆子,光绪十七年(1891年),由郭宝臣聘入北京义和顺班唱京梆子,为慈禧演出受赏,十九年返张家口继续唱中路梆子、北路梆子……。——(摘自:《北路梆子今昔考略》)

8、京剧,河北梆子名演员刘喜奎说:“ …….我又遇见了著名梆子艺人“十三旦”,我发现他技艺很好,我非常佩服他的艺术,我就请求他教我,其实“十三旦”演的那些戏我都会,我也经常上演,但我自己认为不如他表演得精彩,同一个戏,经他一演,就觉得别有光彩。“十三旦”开始不愿意教我,他说:“我会的那点玩意你不是都会的吗?”我说:“会是会,要演到您那个火候,还得十年呢”。“十三旦”见我向他学艺心诚,就答应教我梆子艺术……。在1900年,还没有河北梆子这个名称,只有“陕西梆子”和“山西梆子”的名称,“十三旦”是山西梆子的著名演员,张家口人,一口的山西口音,(笔者注:这是第一手资料)他教我梆子花旦时,已五十多岁了……。当时,华北一带,著名梆子艺人号称“三旦四灵芝”,所谓三旦,就是十三旦、毛毛旦、溜溜旦。四灵芝就是崔灵芝、丁灵芝、黄灵芝、任灵芝……。——(摘自:《刘喜奎传》)

9、自同治末至辛亥起,这是河北梆子在历史上最繁盛的时期,此间,就河北梆子的唱、念方面来说,基本呈现了两大派系,以“十三旦”侯俊山、“元元红”郭宝臣、“十二红”薛固久、“十三红”孙佩亭、“盖侠西”白建堂、“五月鲜”为代表的山陕派。以“响九宵”田际云……“小茶壶”等人可谓直隶派……。以山陕派而言其演员多是原唱山陕梆子,后来改工唱河北梆子。……十三旦,是太原坐科,究竟原属何种梆子演员,其说不一,有说他原系蒲州梆子艺人,有说他曾是山西北路梆子演员,有人说他唱的口梆子,所谓口梆子,经调查后,我们认为亦即北路梆子,而丁果仙之师孙竹林却又说十三旦原学的是老中路梆子,各种说法很多,不能肯定,但一点是可以肯定的——不管是哪一路梆子,十三旦唱的也是山西的梆子……。——(摘自:《河北梆子唱腔与念白的历史发展》)

10、侯俊山是一位对我国戏曲事业,特别是对河北梆子做出过很大贡献的艺术家,他和田际云等人继承了山侠梆子表演艺术的精华,并在其基础上创造发展,使之达到了新的高峰,对下一代包括京剧表演艺术家(特别是花旦)都有深刻影响。荀慧生、小翠花等不少京剧表演艺术家在他们成长的过程中,都受到了梆子花旦表演的熏陶。——(摘自:电视剧《荀慧生》)

11、侯俊山(1853—1935)山西梆子、河北梆子演员,工花旦,兼擅武生,名达,小名瑞子,早年艺名喜麟,山西洪洞人,9岁在太原学艺,3个月后出台,转演于晋北、张家口一带,唱山西北路梆子,13岁成名,因得艺名“十三旦”。清同治九年(1870)入京搭“全胜和班”演出,名大著,自光绪十八年(1892)十二月四日被选入“昇平署”外学,宣统三年(1911)返张家口定居,后期以演河北梆子为主,曾三次赴京赈灾演出,他扮相俊美,作动细腻传情,音色不甚圆润,唯口齿有力,吐字真切,感情充沛,颇能补其不足。代表剧目有《辛安驿》、《九花娘》、《红梅阁》、《双合印》、《玉堂春》、《珍珠衫》。武功根底扎实,武生戏《伐子都》、《黄鹤楼》、《八大锤》亦甚拿手。他还将《小放牛》传入北京,广为流传,又将板胡引入山西北路梆子,促进了北路梆子伴奏音乐的发展。——(摘自:中国大百科全书 戏曲曲艺卷 第120页)

12、侯俊山(1854—1935)山西梆子,河北梆子演员,名达,艺名喜麟,原籍山西洪洞,寄居张家口,在太原学戏,演花旦,因十三岁享名而称“十三旦”,同治九年(1870)后在北京演出,表演细腻,功底深厚,据传《小放牛》为其首创,兼演武生戏,以《八大锤》等剧著名。——(摘自:《辞海》 第249页)

从以上点滴资料,我们看到一个真实的十三旦,他祖籍山西洪洞,后移居张家口的张家口人。幼时在太原坐科学戏,唱山陕梆子、北路梆子、河北梆子,客串京剧,后归口中路梆子。他是剧界一代名伶,梆子鼻祖。

不知《史稿》作者孙汉章先生有何根据说,十三旦就是口梆子的鼻祖?能拿出真凭实据吗?

孙汉章先生的《史稿》里唯一的真话是对郭汉城老先生的评价很到位,那是因为老人为你们写了《张家口市口梆子艺术剧院》十一个字的牌子,可以说是对他的回报吧。但郭老对张家口的贡献,《史稿》中却一字不提。早年郭老主政察哈尔省文教厅文化处副处长时,为张家口戏曲界办了两件大事,其一,培养我省新兴的艺术人才面向全省招生,成立了察哈尔省少年晋剧团,该团师资力量雄厚,经过七年的学习,培养出一批晋剧骨干,后更名为“张家口青年晋剧团”,该团在我市团龄最长,对我市晋剧事业做出巨大贡献,是承前启后的一个团,在省内外小有名气的一个团,它的诞生与成长饱含了郭老的心血。2008年,“张家口青年晋剧团”被一刀斩杀,从此“张家口晋剧第二故乡”的称号,将成为空白。

其二,郭老为张家口晋剧界写了几个优秀的晋剧剧本,首推晋剧《蝶双飞》、宝文堂出版,由当时察省晋剧团演出,顺便说一下,该团从呼市巡演返张,途中一把大火把剧团全部家当烧光,党和政府及兄弟单位:晋风剧社、晋艺剧社、张市京剧团的帮助下,排演了郭老编剧、翟翼先生导演的《蝶双飞》,连演二百多场,剧团不但正常开资,还购置全部家当,同时该剧的演出,还推出并培养了几位顶呱呱的、家喻户晓的省级知名演员,如:刘玉蝉、王桂兰、吉风贞、南定银等。

另一个剧是郭老改编的神话晋剧《煮海》。由学习了二年的少年晋剧团排练,改名为《仙锅记》,首演于张家口人民电影院。当时,张家口下大雨,洪水从桥面上过,但观众丝毫不受影响,场场爆满。该剧于1954年8月15日,参加了省第一届观摩演出大会,在开幕式上正式参演。受到省领导及行家们的欢迎,并荣获集体演出“二等奖”。对此,我们特别感谢郭老先生,郭老先生对张家口晋剧的贡献有目共睹,但《史稿》只字未提,怕对口梆子产生不利。

还有一事必须提一下,《史稿》说:“郭汉城、翟翼把口梆子传统剧目《张生煮海》改编为《仙锅记》参加了省汇演。当我们翻开由宝文堂出版的剧本中明确提示:“以元曲《张生煮海》改编…….”。对此,《史稿》怎么解答?作者孙先生瞒天过海、阳奉阴违。

孙汉章先生这本《史稿》从写作、定稿、出版、与读者见面用了不到一年的时间,速度之快令人乍舌。《史稿》曾言:“口梆子演出足迹华北、西北部分地区、京、津、沪、张及大半个中国…….”。那孙先生应该沿着它的足迹进行考查,采访、录音、摄像,拿到第一手资料后,再分门别类进行写作,如果是一个真正做学问的人,就这一圈下来,你没有三、五年的时间是完不成的。仅举二列:河北师院一位副教授、硕士研究生导师胡小满,写了一本《中国民间音乐》,用了一千四百个日日夜夜。我们张家口的张玉生先生写了一本《怀来县戏曲志》用去了十年时光。为什么孙先生写书如此之快呢?无非就是顺手拈来,而后都给它们扣一顶口梆子的帽子,书就写成了。再送到一个专业性很强的《中国戏剧出版社》出版发行。

口梆子“出世”十多年,最尴尬的地方在于拿不出自己的、土生土长的、带有口味的唱腔与道白。这个老大难问题,《史稿》应该给予解答,但很遗憾,它也拿不出唱腔实例,拿不出汉语拼音拼出的口梆子道白。既然拿不出口梆子的唱腔与道白,怎能另立剧种,并冠名“口梆子”子呢?我们翻开四大戏曲辞书:《中国戏曲剧种大辞典》、《中国戏曲曲艺词典》、《中国大百科全书》戏曲曲艺卷、《中国戏曲通史》,均找不到那个古老的口梆子,为此,《史稿》感到“缺憾”。你且慢缺憾,孙先生你可知道四大辞书主编是谁?

三百多年前,张家口上、下两堡人口多少?人文环境如何?我们不知道,但让我们这些老张家口人,在戏曲界工作了一辈子的人感到奇怪的是,这个不起眼的两个小地方,竟然产生了一个古老的剧种——口梆子,真是让人瞠目结舌。难道上、下两堡也出现过像关汉卿、成兆才这样伟大的戏剧家吗?希望孙先生道慌也要有个尺度。

我们希望孙先生在不忙的时候,静下心来,好好评读一下你那本《史稿》,你笔下的那个伟哉“口梆子”,是真的吗?我们希望拿你那本《史稿》对照一下张家口的晋剧发展史,是否有曾相识的感觉?你抄袭了张家口晋剧发展史,强安在口梆子头上。《史稿》和那个口梆子否定了张家口晋剧发展史,否定了《张家口戏曲志》,否定了《张家口戏剧史略》,否定了《张家口市戏曲资料汇编》,否定了“铃子”先生写的《梨园世家》,否定了《张家口文史资料》1---37辑有关晋剧及晋剧人物的章节。

口梆子究竟形成于清康、乾年间,还是《史稿》说的明朝中叶?这两种说法都说的有眉有眼,好似真的一般,但是,我们认为:必须拿出过硬的史料来证明历史上确实有过个“口梆子”剧种。否则,就是现代人编撰的一个古老的新的剧种。

我们再次强调,“十三旦”侯俊山是梆子界的共同财富,是梆子花旦鼻祖,而与那个假的“口梆子”毫无关系。

张家口的晋剧是国家级非物质文化遗产,应当受到保护、发展、传承,尽快改变“晋剧第二故乡”的尴尬局面,不能因为一个“口梆子”而使张家口的晋剧受到人为的打压。

《史稿》把那个本不存在的口梆子描绘成尽善尽美、十全十美的天下第一梆,恐怕作者自己也不会相信。口梆子在张家口“出世”十一年,作为省非遗到现在,没有一个真正的传承人,这正常吗?不妨把那本《史稿》给中国各地戏剧研究部门各寄一本,听听他们的反映如何?

做学问要用良知、严肃的态度。一是一,二是二,尽量做到真实,决不能随意瞎编。瞎编是经不起历史考验的,不仅混淆视听,也是对中国戏曲发展历史的亵渎。

就此住笔,如有不妥之处,希望专家、学者及业内人士提出。敬请批评指正!

(作者系张家口市著名晋剧鼓师,1952年察哈尔省实验晋剧团学员,河北戏校第一届毕业生,在张家口市青年晋剧团工作,后调入张家口市晋剧一团,文革以后在恢复组建的张家口市晋剧团工作直至退休。)

相关链接:

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐