艺术情怀 人梯精神——运城市蒲剧青年实验团第29届关公文化旅游节展演侧记

2018-10-07 发表|来源:黄河晨报|作者:景斌

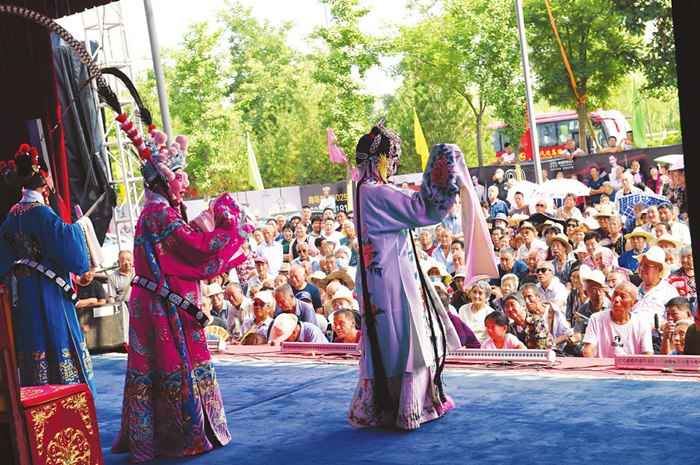

9月20日~24日,由市委宣传部、市文化局主办的第29届关公文化旅游节戏曲展演活动在蒲景苑剧场如期举行。5天内,运城学院、运城市文化艺术学校、运城市蒲剧青年实验团等联合演出了《杨门女将》《西厢记》《关公与貂蝉》《山村母亲》等5场经典大戏,为广大观众和戏迷朋友们奉献了一道道精美的精神文化大餐。

特别是,此次演出皆由运城市蒲剧青年实验团的“小梅花”担纲主演,青春靓丽的角色形象、精彩优美的舞台呈现,令观众耳目一新。而中年演员在剧中甘当绿叶衬红花的人梯精神,正是该团十多年来团队作风和优秀台风的充分体现,也展示了该团始终坚守的戏比天大、人民至上的演出初心,赢得观众的热烈欢迎。

任玲,既是《西厢记》中的“莺莺”、《关公与貂蝉》中的“貂蝉”,又是《杨门女将》中的“穆桂英”、《山村母亲》中的“玉莲”;南征,既是《山村母亲》中的“全宝”、《西厢记》中的“张生”,又是《杨门女将》中的“宋仁宗”、《关公与貂蝉》中的“刘备”;赵振,既是《贩马》中的“艾千”,又是《关公与貂蝉》中的“关羽”;吴敏丽,既是《西厢记》中的“红娘”,又是《教子》中的“王春娥”;孙薛青,既是《杨门女将》中的“佘太君”,又是《西厢记》中的“崔夫人”……这些不断成长的“小梅花”,渐渐在舞台上有了自己的一席之地,他们也正是此次展演的主要力量。

值得称赞的是该团的一级演员范宝香、二级演员郭关明和吉春红。在《杨门女将》排练当中,一名演员不慎身体受伤,郭关明听说后,主动请缨,扮演番兵上场排练。他扎实的基本功,规范的舞台动作,为其他演员起到了很好的模范引领作用,也为整场演出增光添彩。由于舞台演出的需要,根据团部安排,范宝香和吉春红在《关公与貂蝉》剧中分别饰演了女兵。她们这种不计较个人得失、为艺术献身的情怀,给青年演员绽放留足了空间。

“青年团,顾名思义,就是要让青年演员挑大梁,让青年演员当主角,让青年演员做台柱。”演出现场,运城市文化艺术学校副校长、运城市蒲剧青年实验团团长、著名蒲剧表演艺术家、运城学院戏曲表演专业特聘教授景雪变深有感触地说。

其实,在青年团建团伊始,景雪变就深切地感受到,戏剧的繁荣发展,特别是一个地方剧种的兴旺发达,仅靠几个名演员是远远不够的,必须有成批的戏剧新人源源不断地涌现,才能为一个剧团、一个地方、一个剧种提供可持续发展的人才资源。针对蒲剧人才面临严重断代的危机,景雪变思考着如何突破困局、建设起强大稳固的戏剧人才队伍的问题。2004年,在她的首倡下,运城市文化艺术学校创办了“小梅花定向班”,通过严格招生、精心培养,以解决演员青黄不接的现实问题。“戏剧小梅花定向班”的创办,极大地调动和激发了戏剧教师的教学热情与教学创造力,大家全身心投入培养戏剧新人的事业中。

“小梅花定向班”的创办,一时成了社会关注的热点。第一批原计划招收25~30名学员,结果一下子招进90名。当时,年龄最小的孩子只有9岁。在培养艺术新苗过程中,景雪变和老师们都把学生当做自家孩子,车上、饭桌上、病床前、被窝里……随处都成了给孩子们传艺的课堂。寒来暑往,春华秋实,孩子们在景雪变的精心呵护下茁壮成长,他们亲切地称景雪变为“校长妈妈”。

在成才规律系统中,戏剧艺术人才现象是最为活跃的社会现象之一。景雪变结合自己的艺术实践经历,提出一个明确的观点:“戏剧教学有其非常明显的特殊规律,人才一定要从娃娃抓起,立足一个‘早’字。可以说,戏剧是最讲究功力的艺术,练好‘童子功’,夯实基本功,决定着一个演员一生的艺术前途。”在创新戏剧教学实践中,景雪变提出,“戏剧教学要走教研与实验、创作与演出、课堂与舞台、基地与成才相结合的新路子”,创造一切有利的条件和环境,引领和强化一代戏剧新人快速成长。

十多年的风雨辉煌,如今“小梅花班”已陆续培养出42个全国“小梅花”奖演员,数次获全国大赛第一。小梅花们从初次登台演出8分钟,到20分钟、1个小时、2个小时,目前他们已经能够独立演出30余出折子戏和十多部本戏,包括《西厢记》《关公与貂蝉》《窦娥冤》《穆柯寨》《姊妹易嫁》《山村母亲》等经典剧目。任玲、南征、赵振、吴敏丽、孙薛青等,也成了专家、戏迷眼中的蒲剧传承人。

走进新时代,市蒲剧青年团的人才梯队已经显现。凭借着优秀的青年艺术人才和众多的精品剧目,该团将乘着国家相关政策的东风走得更好、更远,也必将为蒲剧事业的传承发展、大运城的建设作出新的更大的贡献。

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐