振兴戏曲 重在普及——山西地方戏曲进校园首套课本面世

2017-08-08 发表|来源:山西戏剧网|作者:张 超

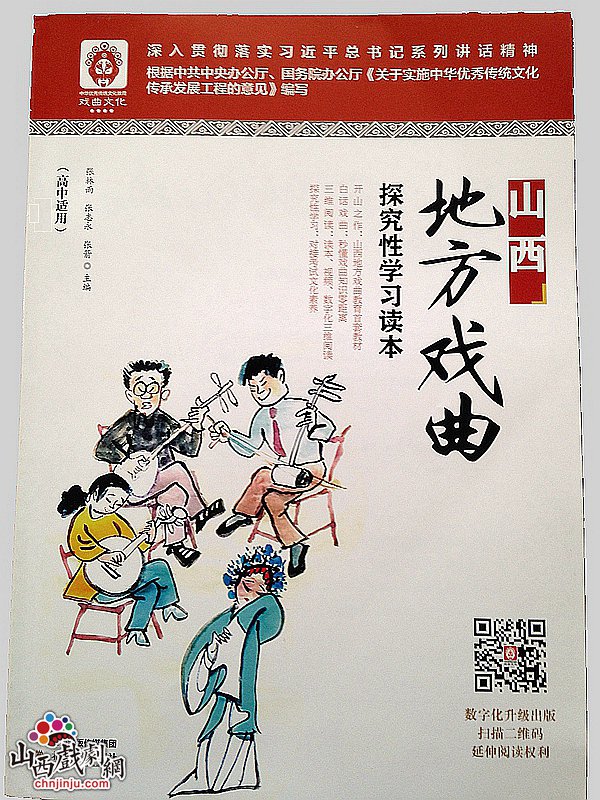

2017年8月,由北岳文艺出版社主持编纂的《山西地方戏曲》(研究性读本)小学至高中段四卷本面世,这是山西首次编写戏曲课本进校园,可谓戏曲进校园的开山之作,具有开创意义。

戏曲从娃娃抓起,并不是让每一个孩子都成为戏曲人才,戏曲进课堂的最终目的,是以戏曲为载体,深入推进中华优秀传统文化教育,通过戏曲知识的学习,戏曲素养的培育,让学生汲取艺术营养,提高人生素养,学到堂堂正正做人的基本品质,同时,激发学生对戏曲的兴趣,让一部分钟爱戏曲的学生,步入戏曲的殿堂,为戏曲发展培养后继人才。

鉴于当下戏曲教学课时无保障,教师缺乏,教学环境不良的现状,编写《山西地方戏曲》(研究性读本)本身就是一种弘扬山西地方戏曲的责任担当。我们不能等待戏曲进课堂方方面面的因素具备,种种条件都到位了,才去实施,而是要尽我们的努力,因时而进,因地制宜,创造条件,让山西地方戏曲早一天真正走进校园,让山西戏曲这块肥田沃土早一天润泽三晋儿女。

编写背景

戏曲发展与传承要从娃娃抓起,戏曲知识普及工作在国家重视弘扬传承传统文化的大背景下,编写戏曲课本进校园尤其显得紧迫与重要。编写戏曲教材进校园是戏曲知识普及工作的重要环节,是整个戏曲普及工作的关键与基础。特别是2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》发布以来,要求以幼儿、小学、中学教材为重点,构建中华文化课程和教材体系,推进戏曲、书法、高雅艺术、传统体育进校园,实施中华经典诵读工程,开设中华文化公开课,抓好传统文化教育成果展示活动等已经成为时代发展与进步的要求。

同时,根据国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》的要求,遵循美育特点和学生成长规律,以美育人,以文化人,开设丰富优质的美育课程。学校美育课程主要包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等。义务教育阶段学校在开设音乐、美术课的基础上,有备件的要增设舞蹈、戏剧、戏曲等地方课程,普通高中在开设音乐、美术课程的基础上,要创造条件增设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。因此编写戏曲课本有了宏观政策的指导。

2017年7月31日,四部委联合下发了《关于戏曲进校园的实施意见》,这对于普及戏曲教育将会起到重大助推作用。振兴戏曲,重在普及,培养戏曲观众,是戏曲生存与发展的重要一环。 相信中国传统戏曲文化会受到越来越多的人关注。只要关注就会有希望。

本套戏曲课本编写的目的是,培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程,根植中华优秀传统文化深厚土壤,汲取人类文明优秀成果,引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操,培育深厚的民族情感,激发想象力和创新意识,拥有开阔的眼光和宽广的胸怀,培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

以“走进大师、感受经典,陶冶情操、提高修养”为主题,把培育和弘扬社会主义价值观融入戏曲进课堂全过程,唱响爱国主义主旋律,传承和弘扬中华优秀传统文化,让优秀的文化艺术温润青年学生的心灵,引领青年学生树立正确的审美观念,陶冶高尚的道德情操,培育深厚的民族感情,提高审美和人文素养。

生动活泼地介绍山西地方戏曲知识,让学生感受到山西戏曲的丰富多彩与多元美感,增长戏曲知识,激发与培养学生对山西地方戏曲的兴趣,为他们进一步了解学习山西地方戏曲奠定基础。

发挥山西地方戏曲的桥梁纽带作用,激发学生进一步感受山西文化的博大精神,理解山西文化在中华文化中的重要地位与影响。弘扬传统文化,以文化人,感受厚重的山西戏曲文化为代表的山西文化的厚重、质朴,山西民风的淳朴与率真,树立正直善良、诚信进取的做人风范。

“戏曲进课堂”是普及教育而非精英教育,“戏曲进课堂”并不是培养戏曲专业演员和票友的精英教育,而是一种普及戏曲知识的教育,这种普及是希望青少年对戏曲的基本元素、戏曲的起源,不同色彩脸谱代表有不同含义,戏曲的唱腔、流派、乐器,代表作品等有一定的了解。

“戏曲进课堂”重在架起一座通向传统文化的桥梁,通过接触经典作品,让孩子体验戏曲艺术的魅力,感受戏曲表演的神韵的同时,对为什么是民族的传统美、古典美有一定的感性认识和情感体验,让他们为中华民族有着如此优秀的传统文化感到骄傲与自豪。从而激发引导他们不断走进神圣而迷人的戏曲文化殿堂之中,吸收和传承中华民族更多的传统文化。

鉴于山西地方戏曲品种众多,风格各异,结合本丛书实际的使用环境,以及丛书生产计划安排,丛书性质以山西地方戏曲为载体的戏曲通识性读本,丛书内容以山西四大梆子为重点内容,兼顾山西其他地方小剧种,以期读者对山西地方戏曲有比较全面的认识与了解。

编写过程

一、北岳文艺出版社作为编写主持方,多次召开编写《山西地方戏曲》的论证会,邀请戏曲界、教育界、出版界专家进行论证,听取各方的意见。结合各方的意见,制定了编写要求与原则:

主要有:编写内容要把握正确的政治方向,弘扬社会主义主旋律,传承中华民族优秀传统文化,体现社会主义核心价值观。要尊重戏曲发展的基本规律,尊重戏曲特有的艺术形式与内在特点,讲解知识正确,不出现常识性错识。编写内容选择、呈现方式、要充分尊重读者对象的年龄特点与认知规律,以读者喜闻乐见的形式,让读者喜欢阅读。编写内容要坚持原创性原则,努力以自我的话语体系,以自我的认知体验,表达内容。对于借鉴的内容,要在理解基本意义的基础上,融入自我的思想,转换成自己的表达,避免出现侵权行为,对于确实需要引述的内容,要注明出处及作者。

二、聘请编写《山西地方戏曲》课本的专家老师。

编写戏曲课本是一项严肃的事情,要编好戏曲课本,首先得懂戏曲;其次要有一定的文字功底,还得懂出版,懂教学,尤其是要懂得不同阶段学生的心理。主持方北岳文艺出版社综合考虑这些因素,聘请了我省戏曲研究专家张林雨先生、山西戏剧职业学院戏曲系主任苗洁,青年教师栾波;山西省戏剧研究所的徐秉梅、张丽娟;山西省戏剧家协会刘涛等作为编写主体,保证了课本的顺利编写。同时邀请戏曲界德高望重的郭汉城老师和曲润海先生作为总顾问,郭汉城先生并撰写序言题写了书名,总主编为张林雨、曹韧。编委会由谢涛、郭士星、韩玉峰、谢玉辉、祁爱斌、赵尚文、陈燕萍、张仁健、冯荷霞组成。编写组在一起商定了编写原则,主要有:

1、项目化研究性学习原则,将相应内容,以项目化的形式,设置相关内容,提供资料,提出问题,指出方向,让学生自主开展研究性学习,得出个性化的结论,从而获得知识,形成能力。

2、情境化学习原则,创设一定的生活情境,让学生角色分析情境中要解决的问题,运用相关知识,在体验中深刻理解知识,形成能力。

3、 构建性原则,学生并不是一张白纸,新知识的掌握,总是在既有知识的基础上进一步构建,编写内容,要结合自身的特点,与音乐、美术、文学、地理、历史等学生既有知识相结合,在融合中建构,在新的建构中学习。

4、 核心素养原则,要站在学生未来生存与发展的角度,考虑哪些素养与能力,是必需的、具有后发潜力的,诸如良好的品德,独立思考的能力等,要通过戏曲内容的选择,对学生施以教育,要树立并贯彻学戏是学做人,学戏曲知识是学做人的良好途径的育人理念。

5、 趣味性原则,充分了解读者的兴趣点,了解读者喜欢什么,从读者兴趣点出发,设计体例,编写细节,具体到图书内容的编写中,山西地方戏曲艺术的普及应在讲清知识的原则下,设计更多趣味性强的形式,否则一味板起面孔讲解,只能导致孩子反感甚至厌恶,在欣赏环节,也要避免反复教唱内容的出现,那样会挫伤欣赏的积极性,因此,调动起学生学习的兴趣是增强内容亲和力的基本方法。

6、 参与性原则。尽量多地设计读者可参与的内容,在参与中学习,力争达到好听、好唱、好玩、好看的效果。

三、制定项目推进日程表,各负其责,保质保量,期按完成编写出版任务。

编写教材是一项综合性的工程项目,需要各个部门的通力合作,编写人员、编校人员、排版人员、印制单位、发行人员等相互关联,只有密切配合,才能高效率完成。因此主办方制定了项目推进日程表。极大地的提高了编写效率。在短时间内得以出炉。

特别是主办方北岳文艺出版社非常重视前期的宣传推广,制定了详细的推广方案,项目定下来之后,便做出了宣传戏曲课本的书品,向发行机构及相关单位发送,以期得到关注。

从2017年2月份开始,创作编写团队经过半年有努力,《山西地方戏曲》(研究性读本)终于面世,该套图书,图文并茂,四色印刷,用浅显明白的话语解说山西戏曲,通俗易懂。同时,图书、光盘、数字化媒介三位一体,多维呈现,给读者不同的阅读体验,增强了本书的读者亲和力以及市场竞争力,通过对本套的学习研究,让学生留下对图的美好印象,以戏带识,以剧目渗透对山西戏曲的理解,强化山西戏曲概念,从文化与审美的高度认识山西戏曲独特的文化特征,以及山西戏曲在中国戏曲中的地位与个性,从哲学与艺术的角度来审视山西地方戏曲,拓展对山西传统文化的深度认同。山西首套戏曲课本必将对山西戏曲普及工作产生很大的影响。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572