AI戏曲会不会替代戏曲演员呢?

2025-02-17 发表|来源:梨园漫步|作者:DeepSeek在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI的发展可谓一日千里,其应用领域不断拓展,令人惊叹。戏曲作为中华民族的璀璨瑰宝,散发着独特的魅力。当飞速发展的AI与传统戏曲奇妙相遇,一个引人深思的问题也随之浮现:AI戏曲会不会凭借其独特的优势,逐渐替代戏曲演员呢?带着这样的疑惑,将问题抛给DeepSeek,且来看看它会给出怎样的回复。

AI技术在戏曲领域的应用确实为这一传统艺术注入了新的活力,但其能否完全替代戏曲演员仍是一个复杂的问题,需要从多个角度分析:

技术可能性:AI的辅助与模仿

表演复制:AI可以通过深度学习模仿名家的唱腔、身段,甚至生成虚拟角色完成程式化表演(如京剧的固定唱段)。动作捕捉技术也能精准复刻演员动作。

创作辅助:AI可分析剧本结构、生成新唱词,或为传统曲牌提供编曲建议,提高创作效率。

数字传承:通过3D建模、全息投影等技术,AI能永久保存濒危剧种老艺术家的表演,解决传承断代问题。

艺术局限性:灵魂的不可替代性

情感传递的机械性:戏曲讲究"以情带声",演员通过个人经历赋予角色独特生命力(如程砚秋的"程派"幽咽婉转源于其人生际遇)。AI的情感模拟始终是算法推导,缺乏真实生命体验。

临场互动的不可控:传统戏曲的"现挂"(即兴发挥)是重要魅力,演员会根据观众反应调整表演节奏,而AI难以实现这种动态互动。

艺术流派的个性化:梅兰芳的雍容、荀慧生的娇俏,这些流派风格形成于演员的生理特质与文化修养,AI的"学习"本质是对已有风格的拼贴,难以突破创新。

文化生态:替代背后的深层危机

技术工具化倾向:若过度依赖AI,可能导致戏曲教育重"形"轻"神",年轻演员沉迷技术模仿而忽视"四功五法"的苦功。

观演关系的异化:剧场艺术的"仪式感"源于真人共同在场的能量交换,AI表演可能使戏曲沦为数字消费品,削弱其社会黏合功能。

文化记忆的失真风险:AI生成的"数字名角"若被滥用,可能模糊历史真实,如用AI"复活"梅兰芳表演新剧,将引发艺术伦理争议。

未来路径:人机协同的创造性转化

数字分身:如裴晏之AI(河南豫剧数字人)可作为文化大使进行海外传播,但需明确标注其非真人属性。

训练系统:AI可构建虚拟舞台,实时监测学员的身段误差,像京剧"云手"轨迹的毫米级纠正。

跨媒介实验:日本机器人能和人类共演能剧,启示戏曲可探索人机同台的先锋形式,如AI扮演神话角色与真人对手戏。

结语

AI不会替代戏曲演员,但会重新定义他们的价值。当程式化部分被技术分担后,演员将更聚焦于人性深度的挖掘——就像摄影术未取代绘画,反而催生了印象派。真正的危机不在于技术替代,而在于人类放弃对艺术本质的探索。戏曲的未来,或许在于演员驾驭AI共同讲述属于这个时代的中国故事。

从“哪吒登顶”看文化自信

从“哪吒登顶”看文化自信 让剧种的创新与观众的审美一同成长 ——

让剧种的创新与观众的审美一同成长 —— 话剧《寄生虫》:从银幕到舞台的叙事新

话剧《寄生虫》:从银幕到舞台的叙事新 “群星璀璨”2025新春山西省群众文化优秀

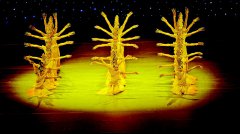

“群星璀璨”2025新春山西省群众文化优秀 舞剧《千手观音》忻州精彩上演

舞剧《千手观音》忻州精彩上演

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572