“国潮热”升温彰显“中式美学”——以2024年中国音乐剧市场表现为例

2025-04-23 发表|来源:中国文化报|作者:陈乾2024年中国音乐剧市场呈现高速增长、多元共生的态势,并呈现三个重要趋势:一是国际化与本土化并行,二是民营与国有协同发力,三是新业态与下沉探索。其中,历史文化题材和经典IP改编成为创作热点。

2024年,“国潮热”在年轻人中持续升温,而“中式美学”的舞台演出正是呼应了时代审美,吸引了更多年轻观众群体走进剧场。我们在年度演出持续火热的音乐舞台艺术作品中,欣喜地看到了一批努力将中式美学呈现于舞台的音乐作品,通过这些作品,我们能够感受到创作者对展示中国风格和中国韵味的追求。

2024—2025年度文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”等重点扶持了一批优秀剧目,体现了对民族歌剧的高度重视,如《八一起义》《义勇军进行曲》《可可西里》《汉水丹心》《红高粱》《李清照》《郑成功》《柳柳州》《琅琊合伙人》等剧目涵盖了不同的历史时期和主题,展现了丰富的民族文化内涵。

各项展演、赛事活动为民族管弦乐的普及与发展提供了助力与时机。如第二届全国民族器乐展演由10台民族管弦音乐会、31个民间乐种组合参演。

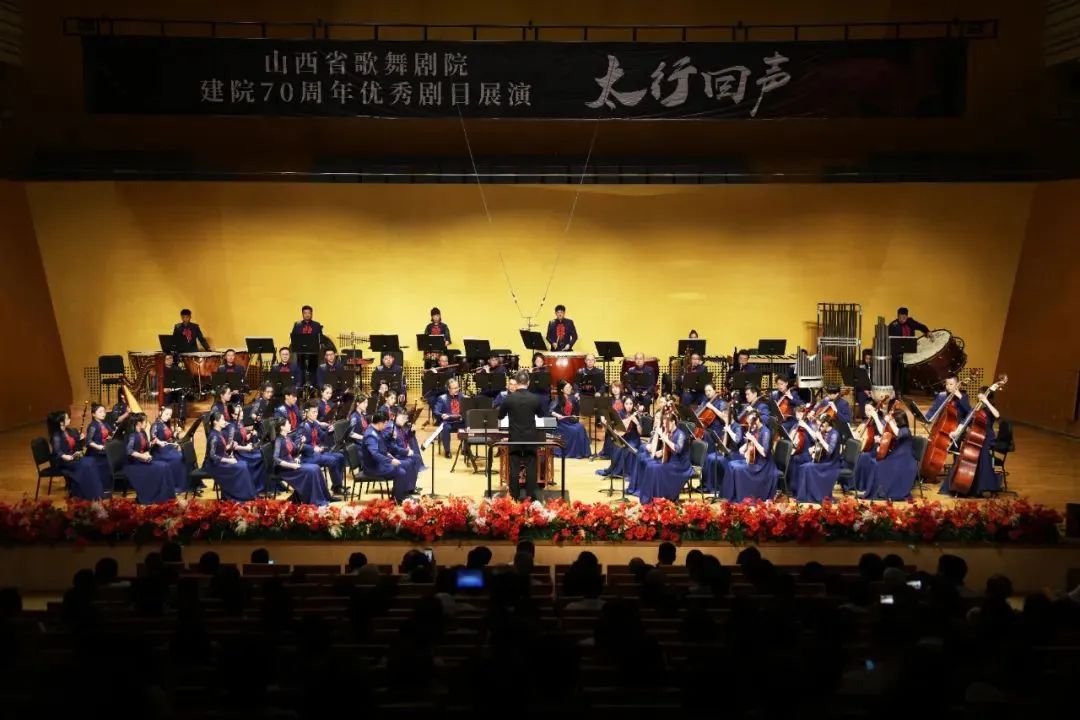

对地域性文化资源的挖掘力度持续加大。如民族管弦乐《太行回声》《写意齐鲁》、交响组曲《松花江组曲》等,还有民族音乐会《阿科惹·娇阿依》、音乐剧场《喊山》分别以渝东南及广东客家的地域文化为载体,民族管弦乐《山海狂想》呈现了新时代语境下的贵州地域文化,《唐诗·宋词两座城》则以古代长安和杭州为表现对象。

随着国家整体实力的提升,音乐创作表现出较强的文化自觉和主体意识。具体表现为:一是传统与现代的融合。中国当代音乐创作经历了对西方作曲理论体系的全面学习与吸纳,并逐渐转向自我反思和评判,呈现出向传统、向调性回归的趋势。二是民族室内乐与管弦乐的回归。民族室内乐包括新型民族室内乐创作展现出较高活跃度,并呈现出回归传统的创作趋势,作曲家注重从传统中汲取营养,探索传统音乐元素结合现代技法的多种可能。

与此同时,我们也应看到,一些音乐节或新作大赛中出现了一批在主题、风格、表现手法等方面趋于雷同、缺乏个性表达的作品。国潮热引发了一些以“民族风格”为标签、以追赶热点为目标的粗糙创作。还有些作品过于注重形式而忽略了内容,刨去繁复的形式,内容却是枯燥、匮乏和缺少艺术性的,更缺乏文化厚度、思想深度和艺术高度。

面对舶来的音乐体裁,不能简单生硬地拼接传统文化元素,更不能对“传统”进行标签化的标记与阐释。音乐创作中对传统最好的坚守,就是以开放包容、兼收并蓄的理念,尊重、重视中国传统音乐的美学、律制、音色等方面,重视思想和意境上的“临摹”,提升作品的思想内涵,将传统文化中的思想、精神和理念放到现代语境中进行诠释与表达,创作出有深度、有根基、有特色、有创新的中国原创音乐作品。

我们需要建立符合音乐剧规律和我国国情的创作机制。可以通过有效机制吸引和培养音乐剧创演及幕后专业人才。音乐剧商业属性较强,可通过版税分成、票房收益分成等机制改变剧作家、作曲家的单一稿酬制,实现效益共享、责任共担;在创作人员的培养方面,应开阔思路,对舞美、灯光、服饰、道具等专业人员进行职业培养与跨专业吸纳,建立人才激励机制,打造出一批“职业音乐剧人”。

需要加强市场推广与观众培育。音乐舞台艺术在文旅融合、线上演出等方面具有广阔的市场前景。可以与城市文化活动相结合,促进文化旅游的发展;通过网络平台进行歌剧直播、录播,打破地域限制;积极探索舞台音乐与旅游、教育、科技等产业融合发展的路径;打造与主题相应的文艺普及活动,开展教育活动,利用科技手段优化专业音乐舞台艺术的创作、演出和传播。

通过业界持续努力,我们或许可以预见,继续推进中国音乐语言发展的创作、蕴含中式美学内涵的创作、展现中华民族之魂的音乐创作,将是未来中国音乐舞台艺术发展的重要趋势之一。

(作者系中国艺术研究院音乐研究所副研究员)

新传播情境下的话剧应有危机感和超越意

新传播情境下的话剧应有危机感和超越意 致蒲剧

致蒲剧 守住戏曲剧本创作的剧种特色

守住戏曲剧本创作的剧种特色 剧本向上提质要向下“深扎”

剧本向上提质要向下“深扎” 《天画山西·遇见花火》在潇河莲花湾景

《天画山西·遇见花火》在潇河莲花湾景

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572