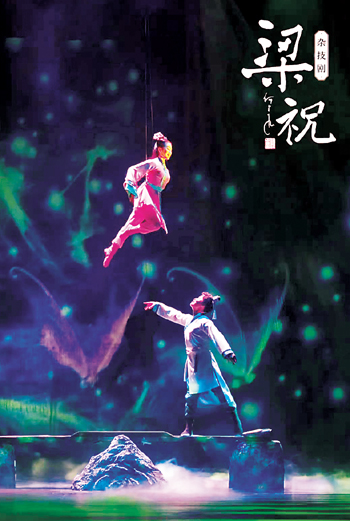

8月5日,第二届何占豪古筝国际展演的开幕式上,济宁杂技团的杂技剧《梁祝》亮相后引起不小轰动,为该剧后继的全国巡演工作奠定了基础。杂技剧是这几年中国杂技舞台的“关键词”。围绕戏剧的立足点,“以‘技’说‘戏’”成为杂技剧创作的共识。杂技剧的诞生是一种编剧的创新,编剧中包括编杂技的成分,舞台上包括杂技在内的一切都要为人物和剧情服务。由戏剧支撑杂技剧创新,可以让杂技在故事情节的范畴里虚化“技”的难度系数,使“杂”的范畴更新颖。杂技本身的独特性在于“能为常人不可为”,是单纯而纯粹的技艺呈现,而杂技从非剧场艺术到舞台艺术经过跨世纪的探索形成杂技艺术,促使“杂技只有拥有美感才能成为‘杂技艺术’”成为杂技界创作的宗旨。

大美舞台上的“百戏”,作答“何以济宁”

杂技剧的“打开”——现代少女“走进故事”……人们熟悉的梁祝音乐旋律以交响乐呈现,继而是杂技基础动作“站二节”挂灯笼。创作者们利用听觉、视觉的“熟悉感”拉开杂技化的戏剧大幕。音乐上,交响乐与民乐迭替,突出民乐伴奏中的大锣、小锣器乐,配以笛子声音的清脆,使音乐条理清晰,节奏活泼、明快,悲壮场面的交响乐大气、震撼人心。服装方面,色调突出大红、翠绿、淡蓝、奶黄、纯白等色,服装的腰带、帽子、领口均用传统花纹体现中国古代服饰的审美意向,漂亮、正大、入眼。LED被有意弱化,为的是将所有吸人眼球的律动形态交给杂技。

主创们有意在舞台中强化杂技古老的“百戏”传统技艺痕迹:开端节目《除夕·祭祖》中设置女子群舞,第一时间呈现热闹景象。舞动中的众姑娘里,其中一女子上桌子“起倒立、落汗水+旋转”,以此为引子将传统的《水流星》作为第一个杂技节目正式出场亮相。“窜小翻舞水流星”,八男子“转盘”、八女子“转手巾花”穿梭节目中,将单场杂技节目以群舞方式在舞台上进行布局,烘托热闹场面。无论是转动的盘子、手巾还是两点一线的道具在传统“水流星”旋转技术中呈现的画圈,都与背景挂出的画作相呼应,用中国的杂技技艺、舞台美术传达传统意象美学中“圆”的寓意——无论是人生、亲情还是爱情都向往圆满、顺利、完整。

用杂技剧方式打开的《梁祝》,很快营造出杂技范畴里动静交错的反差感。在《水流星》“动”的后面,跟进相对“静”的《顶技》节目,围绕“顶”“鼎”展开“对手技巧”“三人排楼造型”“柔术造型”,始终以口叼着道具,一一完成动作。灵巧、敏捷的杂技美学特征获得强化,典型的杂技“杂耍”百戏特征呈现在大美、浩荡的舞台上。有济宁深厚的杂技与戏剧文化作为基础,济宁杂技团才可能制作出这出精彩的杂技剧。

强化杂技本体的形象,突出杂耍技艺的质感

在第二幕《元宵·偶遇》和第三幕《同窗·共读》《相知·情缘》中,成型的杂技节目对戏份着墨很多、铺垫充分,杂技与戏剧的对接、切合较为合理。元宵场面的杂技舞台设置先是有三个点——左、中、右,以中间的抛球+击鼓为主轴,左为《蹬技》表演,右为《手技》表演,足蹬方桌、手抛草帽形成“手”“足”杂技技艺的反差,采用轮番卡点表演的手法带动观众,并表现单人技巧的娴熟。接着是五人顶缸、单人表演的“抛三缸”技术——与先前“抛三球”“抛三帽”衔接;《男子集体中幡》的“集体对手技巧”“抖轿子”“上三节”等体现男子力量的动作穿插于《手技》的“抛叉”。创作者用杂技单人型节目和集体型节目的转换,道具由小至大的转变,渐渐地把剧情引向冲突的高潮——梁山伯与马文才的较量。

《手技》演员六人,每三人一组,黑白两个色调的服饰代表正反两方。人手三个棒的传统个人循环抛接——这是一动,意指双方血液翻腾;双方棒的互相对抛——这是二动,较量升级,表示互搏开始;脚步移动进行抛接与对抛乃至双人“二节站肩”、三人“三节站肩”的纵向横向对抛——这是三动,意指双方激战正酣。剧情设置了由梁山伯一方的白衣者进行单人动作的难度提升——抛五棒,说明邪不压正,梁山伯占据上风,马文才心怀不甘。

人物有了,冲突有了,杂技技艺飙戏的效果实现了,促成“以‘技’说‘戏’”,聚焦于杂技与戏剧的遇合与靠拢,进而催生杂技“讲”故事的动力。

《手技》节目为杂技剧《梁祝》贡献的另一个精彩之处是课堂上,学生们读书前擦桌子,创作者设计了抛擦桌布表现男孩子的顽皮。十位演员人手三块布,节奏同步、速度轻快,交叉抛、两人一组对抛、队列横向抛,极大强化了杂耍“好看”同时还“好玩”的技艺美学特征。作为杂技化的戏剧,这一段也可以理解为“以布代书”的意象。同时,由于同窗共读是梁祝故事中恋情发生、发展的重要条件,该剧主创将其与《手技》的“杂耍”技艺结合,律动的桌布存在于亦可夸张亦可虚幻的戏剧里,合理也合乎剧情。

戏剧对杂技本体的拓展与杂技对“剧”的执行

纯粹炫技是杂技剧的对立面, “以‘技’说‘戏’”是杂技剧的主流。而炫技对动作有“难”向“险”进阶的要求,属于表演体系的一部分。戏剧叙事则可以提供给杂技一个相对宽松的环境,使杂技技术不受难度制约,作为一种艺术表现方式在戏剧里获得极大发挥。

这部杂技剧中,创作者艺术地表现观众原本熟知的人物和桥段。第一处是对师者的刻画,他的出场是脸谱化的,将《飞叉》节目代入对人物的刻画——传统道具的钢叉改为大的毛笔。师者舞起《飞叉》技术的“旋转”“滚背”,具有威严感。另一处是“游春”的桥段,淡绿色布满舞台,众青年男女把玩空竹嬉戏,富有春的意境。然而,袅娜行走的女子之外,创作者反其道而行,把空竹技艺“武”的部分交由女子表演——空竹抛接过程中行“虎跳前扑”,二行“小翻”,再行“小翻甩挺”,最后“翻身十个滚空竹”收场。杂耍技术转由女性来展示的这个变化,在舞台上推动了杂技之“技”的承续。

涉及到“杆”的集体节目保证了杂技中炫技的份额,道具对剧情发展也起到作用。在第三幕《同窗·共读》里的《杆技》,这个杆其实是对前面“老师手中那支笔”的延伸,寓意是那支笔还可以是“教鞭”,指挥众学子读书。创作者在这里的落脚点是用杂技刻画“写字”,通过处在舞台前沿的两组演员进行“顶杆”“爬杆”表演,后面是梁山伯与马文才在聚光灯下下棋——表现二人新一轮的比拼, LED背景流动由上而下的书法字体,代表二人这个回合较量的是文。与“杆”关联的另一个节目是第四幕《游春·定情》里的《跳板》,节目呈现经典动作“踏板空翻三周”,接着是众人玩起“跷跷板”。从杆到板,再往下成为“桥”就很顺畅,而“桥”是梁山伯与祝英台情感萌动、互表心意不可或缺的媒介。梁祝在地面、在空中施展杂技“对手”技艺语言,由下至上的杂技技艺在经典的梁祝音乐旋律里,有“杂技舞蹈化”的痕迹,“很杂技”与“很好看”融为一体。

该剧尾声是有遗憾的,用中国杂技界表现双宿双栖的固化节目《绸吊》收场并无不妥,但是同质化太强,这个节目的“化空中惊险于舞蹈美感”的杂技艺术华彩效果在恢弘的交响乐里稍显薄弱。以笔者对济宁杂技的了解,以魔术手法装点的《梁祝》没有出现在剧中,或许可以理解是主创们有意设置的“遗憾策略”。

纵观杂技剧《梁祝》,人物周全,冲突性强,用杂技与人物及其性情的刻画进行交织、交融,产生叙事功能:服化道回归传统杂技,将人物“树起来”,使故事“立起来”;恪守杂技本体美学性,把戏剧“抬起来”,让冲突“强起来”。用杂技本体技艺讲故事是杂技剧《梁祝》的着力点,回答了何以杂技是济宁的一张文化名片。

(作者系广西杂协副主席)

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572