近年来,舞蹈创作屡现热点,无论在现实题材方面(如舞剧《永不消逝的电波》)还是传统文化题材方面(如舞蹈诗剧《只此青绿》)都取得了令人振奋的艺术成果,可以感受到舞蹈创作对于传统文化资源的当代转化投入了极大的热情。与此同时,作为最直接地呈现时代风貌的舞蹈种类,当代舞与现代舞的创作局面则显得更加复杂一些。一方面,脱离了传统舞蹈的既成风格与动态习规,当代舞、现代舞的创作更加考验作品的创意、艺术手法。另一方面,当代舞、现代舞在表意方面往往更具探索性和先锋性,在通过舞蹈作品探知与触碰当代文化心理方面,独具优势。

综观近年来的当代舞、现代舞作品,总体来说,当代舞作品(如舞剧《深AI你》《龙·舟》等)主动调用视觉、听觉、动觉等多重审美知觉,在艺术手法上更加综合化。相比之下,现代舞作品(如“陶身体”剧场的创作等)则表现出对舞蹈动态的偏爱。在前一段时间举办的第十三届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖中,上述这种创作趋势也同样明显。

这些趋势呈现出了值得我们进一步思考的问题:当代舞、现代舞作为最直接地呈现时代风貌的舞蹈种类,在当代文化生活中应该提供何种价值?如果说传统舞蹈资源是人们从历史中汲取智慧的方式,那么当代舞、现代舞似乎应该更多地承担着记述与表达“当下”的责任。“当下”往往是一种过于贴近经验的历史语境,而当代舞与现代舞在触碰与表达“当下”时,除了直观性地反映之外,是否还可以拥有其他的方式?意大利哲学家阿甘本认为,那些曾经深入地把握与理解处身历史的思想者们,乃是“同时代的人”——真正同时代的人,并不是过于契合时代,并在所有方面与时代完全联系在一起的人,而是那些能够既依附于时代,同时又能与其保持距离的人。换句话说,以深切感知“当下”为基础的艺术化或思想性表达,既需要全情投入,也需要保持距离。在这个意义上,如何将与时代深度连结的经验呈现为具体的艺术形式,就成为当代舞、现代舞创作需要面对的核心问题之一。

“多语”:如何凝练“形式”?

整体来看,当代舞创作目前的题材热点集中在革命现实题材与非遗为代表的传统文化题材。这些题材虽然通常具备明确的现实基础,或是已经形成了为人熟知的艺术形象,但是此前并未以舞蹈形态进行表达。这种对题材的开拓,自然会伴随着对舞蹈形式创造的新要求。例如在现实革命题材中为了表达众多革命人物的事迹,需要对人物关系或时间场景进行明确的交待,为了达到叙事的清晰,很多作品都在不断尝试多样的表达形式。这样的形式“叠加”一方面呈现出创作者们在题材基础上探索舞蹈艺术表意手段的努力,另一方面也留给观众一种复杂的感受,简而言之,就是“多”。

这种“多”的状态,既指向作品的表达方式,同时也指向创作者的表达意图。从表达方式来看,多种艺术形式(视觉、听觉、动觉)的堆叠,虽然在表达强度上有一定效果,但是在表达的精准度上则力有不逮。而表达意图则取决于创作者对题材本身的理解与把握,也就是说,在特定题材浩繁纷乱的内涵中,择要点而取之,而非面面俱到。

所有的艺术创作都离不开表达的欲望,它往往来自于强烈的情绪。然而仅有强烈的情绪却未必能完成表达的愿望。情绪、感受人人皆有,然而表达本身,特别是以特定艺术形式去表达,是需要距离的。这个距离,既来自情绪、感受的沉淀,也来自于对情绪、感受的形式化能力。正是这种对情绪、感受加以形式化的能力,决定了艺术作品的品质。

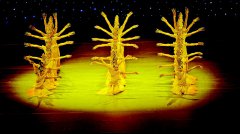

在第十三届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖中获得当代舞奖的作品《静听松风》(原名《如六·君子》)中,编导采用了极简的非旋律伴奏,为观者留出了大量的注意力份额。当我们将这份注意力集中在舞者的身体运动上,就自然体会到气息在舞者躯干、肢体间的内在循环,感知到舞者之间的气脉流转。“静听”,一面是“静”,向内沉潜,另一面是“听”,向外延展。“松风”,“松”乃静之内核,是生命性的“克制”,“风”是听之对象,是关系性的“感知”。中华传统文化中朴素的辩证思维,在作品的形式间自然流淌。缺乏心气之静,自然无法克制身体运行的力势,摒弃心外之境,也难以在关系中反观自身。正是通过将中华传统文化精神的感知与领悟沉淀在具体的舞蹈形式中,《静听松风》才能够呈现出大道至简的气度。

可见,对于当代舞作品来说,“多”本身并不必然是缺点,只有在其“多”而“不足”时,才会显露出表达本身的匮乏。南开大学教授周志强在论述当代青春片生产时曾提出“多语性失语症” 。在他看来,“多语”本身乃是文化叙事意义匮乏的结果,正是因为意义匮乏,所以只能反复表达。换句话说,“多语”乃是因为对意义失去了言说的能力,于是形式的繁多成为填补匮乏的方法。这也许是当下社会文化存在的某种现象的缩影——言辞、话语围绕着某一话题不断生产、旋转,而在漩涡中心,是“力”的真空地带。

“多动”:如何凸显“主体”?

相比当代舞作品的形式“增长”,现代舞作品在近年来则走向了另一个方向——对身体动态及其技术能力的极致追求。我们可以看到不少现代舞作品在探索身体的运动形态方面越来越“纯粹”。相比肢体的运动,现代舞的表达本身似乎已经淡出,人们在被舞者身体能力震撼的同时,已经几乎没有余力去把握或捕捉作品想要表达的东西。用身体的动态“填满”作品,也就成为现代舞作品“多动”的形式特征。如果说“多语”更多地指向相对于意义的表达之“多”,那么“多动”则凸显相对于表意的表现之“多”。

这不由得让人想起世纪之初时的现代舞作品《也许是要飞翔》(编舞:王玫表演:吴珍艳)。同样强悍的身体能力,在编导的安排下,展现出一种独特的身体质感。迅捷得像要超越视线捕捉速度的动作连接,仿佛要将上身与向后抬起的腿截然切断的造型,极致紧张与瞬间失控的两极力量在毫无过渡的情况下直接遭遇,四肢脱离主体意识般的运动方式(例如用四肢的末端带动躯干的方向变化,手掌自主式地扼住舞者的咽喉等等)。这些令人感到“异常”的动态意象,营造了一种危机四伏的“主体”之处境。身体在这一处境中竟然不是属于“主体”一端,而呈现出一种脱离主体意识的“中立”状态。仿佛在舞者体内存在着两种不同意志所驱动的力量,彼此角逐,相互掣肘,将“也许”的含混暧昧与“飞翔”的愿望凝结在“要”的意志中。作品所展现出来那种被环境“挫伤”同时也充满着对“环境”(包括肉身)之否定性的主体,俨然一尊世纪之交人们的精神塑像。

二十多年过去了,今天的现代舞者已经在技术能力上远远超越了过去,以至于技术本身仿佛已经摆脱了经验,克服了曾经刻写在人类肉身中的“有限性”以及由此而来的“否定性”。德国学者韩炳哲用“平滑美学”来形容当下的审美特征。“平滑”意味着去除一切阻碍,“就连尖锐的棱角都会使美逊色”。也许正是因为“平滑美学”在当代的盛行,所以那些充盈着顿挫、阻断、矛盾的形象才会逐渐让位于丝滑的舞动本身。这大概也可以解释为何我们面对当下的现代舞作品时,总是感叹于身体的能量,而越来越少地感动于身体的表达。也许在探索身体运动之无限可能性的同时,今天的现代舞作品可以尝试分一些心,去重复皮娜“为何舞动”的问题。无需回答,只需追问。

日本学者柄谷行人曾经用“镜子”和“照片”作为隐喻,探讨对“自我”的观察方式。所谓“镜子”,乃是映照自我的装置,为人们对“自我”进行认知提供了最初的契机。有趣的在于,无论我们如何相信“镜子”的客观性,镜像总是在我们自己的眼中生成,换句话说,这种对“自我”的观察难逃主观性的“共谋”。而“照片”,如果不是现代网络美颜滤镜下的自我欣赏,那么在人们第一次看到自己的照片时,总会发现一些在“镜像”中错失的细节。这些“错失的细节”,来自关于我们自身的“他者”视角,它也许会令我们感到不适,但却引入了真实的客观性。

回到中国现代舞与当代舞的作品,如果谈及期待,那么同样,希望这些与“当下”紧密相连的作品不仅成为当代历史与文化的“镜子”,同时也成为能够引入真实的“照片”。

(作者系北京舞蹈学院副教授)

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572