王亚彬严格意义上的舞剧创作,首部应该是依据毕飞宇文学作品《青衣》改编的同名舞剧。舞蹈学者许锐认为这部作品“明显地离开了传统舞剧中的写实性、戏剧性与情感性的中国式审美,而是走入了表现主义间离的剧场效果——主要通过叙事间离、情感间离、视觉间离而达到陌生化。这种陌生化让舞剧《青衣》的表达锋利地划开了生活的表象,露出揪心的内在”。这部舞剧是“亚彬和她的朋友们”系列新文艺群体创演作品之一。不久后,王亚彬应苏州芭蕾舞团之邀,创作了大型芭蕾舞剧《我的名字叫丁香》。她在该剧的“创作手记”中写道:“整部作品在构建之初,希望以别致的舞风、回香的清雅、婉约的细腻将江南气质渗透在舞剧中……在我心目中,这部舞剧打破线性叙事,在倒叙与闪回中滚动切近至当下,舞段应当在时空的流畅切换中展现;既将人物铺陈托出,又将叙事合理呈现。”当王亚彬的第三部舞剧,也即她为上海歌剧院创作的《永和九年》呈现在我们面前时,她的上述创作理念,特别是《我的名字叫丁香》的创作理念,仿佛在《永和九年》中运用得纯熟自如且渐臻佳境。

赓续一种文明的血脉及流淌其间的情怀

提到“永和九年”,都知道它是东晋时王羲之《兰亭集序》的开篇之语。通过“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”寥寥数语,王羲之道出了时间、地点和事由。王亚彬撷取“永和九年”作为剧名,显然是希望将观众迅速带回那个时代和那个情境。舞台后区中央一幅下垂的立屏上,投影出剧名“永和九年”。在观众的悉心凝视中,这几个字如同宣纸上的水墨,晕染成时浓时淡、时散时聚的一片云烟;待到云消烟散,立屏处呈现为一方虽非朗亮但也清晰的光区,光区中一位清俊的男青年正在濡笔临帖——用这样一位被称为“赓”的青年开始舞剧的叙述,一是清晰地暗示我们将要去往一个“书法”的佳境;二是清晰地暗示我们将要去会一位清俊的“书家”;三当然是这青年的命名所示,我们是要赓续一种文明的血脉及流淌其间的情怀。随着青年赓时而驻足光区、时而闪身其外的挥毫之舞,他本身游龙翔凤般的体态似乎在捕捉临帖的灵感,又宛如在追寻结体的佳境……当天幕上出现云烟氤氲中的茂林修竹之时,我们当然明白已随青年赓的遐想穿越到舞剧真正要开讲的“兰亭”了!眼前正是王羲之“集序”中所说的“群贤毕至,少长咸集”,十余位舞者宽服博袖,以浅浅的色调,在差异性的“色阶”中营造一派“和谐”;青年赓时而旁观,时而融入,观众随着他的舞动也注意到了一袭白衫的贤者,注意到这白衫贤者在“群贤”中的非凡气度——我们已然沉浸在兰亭的“王羲之”和王羲之的“兰亭”之中了。此时遥遥望见一队身穿浅蓝衣裙的女子群舞,从下场门一侧的竹林深处蜿蜒而来,在“群贤”间萦绕,为“修禊”事助兴……其实从舞蹈表现的事、境关系而言,应该“流觞曲水”在先而“群贤毕至”随之。但从青年赓穿越的视角来看,他要追寻的是王羲之,是“群贤”中的“拔萃”者,更何况从舞蹈形式美构成的视角看,在“群贤”的率性而舞之后,以“曲水”的“S”形流动加以调适,为独舞的王羲之定下了基调——一个风流倜傥之“人”及其潇洒超然之“书”的基调。“群贤”的站位显然顾及到“曲水”的留白,而“曲水”的流来淌去又每每调动起“群贤”的兴致。我很喜欢这段“人”之舞与“境”之舞的人来水往,水欢人畅,使我们感受到“兰亭”之会的才情勃勃、灵性满满……显而易见,这一幕取《兰亭集序》开篇的“借景抒怀”,故名之曰《游目骋怀》;只是编导亚彬还想深入一下羲之“怀之所骋”——待“群贤”兴尽而归,亚彬借“羲之与鹅”的民间传说破题羲之行书的“师法自然”之妙……于是我们破天荒地看到了舞剧中的“大鹅”(不是“天鹅”)之舞,看到了大鹅与羲之的双人舞(叫“人鹅舞”更确切),最后还看到了羲之置身八只大鹅中的舞蹈,去观察鹅行之趣,感悟书行之妙……

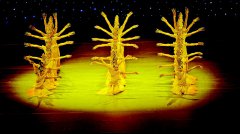

王羲之“兼撮众法,备成一家”的临帖“拟象”

自上述一幕《游目骋怀》起,该剧所有幕次的命名皆从《兰亭集序》中撷取:如二幕《俯仰一世》、三幕《放浪形骸》、四幕《死生亦大》、五幕《修短随化》、六幕《后之视今》和尾声《信可乐也》。舞剧《永和九年》舞的是王羲之。王羲之之所以“可舞”在于他的书法,《兰亭集序》作为“法帖”是其书法的代指。羲之自幼学书,对其影响最大的是其姨母卫烁(世称卫夫人)。二幕《俯仰一世》以羲之从卫夫人学书为导引,展开了一系列“以舞拟书”的表现:羲之独坐在上场门前区习书,卫夫人自其身后细细端详——下场门后区数位黑衣舞者,推出一个状如“坠石”的“墨点”,视屏上流动的墨彩配合,助力于黑衣舞者,似将卫夫人眼中“纸上的舞蹈”活化在观众的眼前……与此同时,羲之与卫夫人在上场门前区呈现出“不接触双人舞”,在这种“习书”之舞的导引下,下场门后区的黑衣舞者对用笔之“横”进行状如“千里阵云”的表现;视屏也以“黑云压城”之势辅以“象外之象”……在这样两个“书者”与“书法”的空间对应中,体现出与一幕“曲水”与“群贤”有别的空间策略——前者是行动者及其行动内涵的映衬,而后者是行动者与其行动环境的交融……此时又出场一队约十人的黑衣女舞者,其实就其“拟象”之功能而言无所谓性别,只是编导想呈现一种别样的舞风——与这支舞队相呼应,底幕冰屏后出现了“拟象”的投影,而视屏匹配的是如“万岁枯藤”般的用笔之“竖”……我们知道,取“书法”之意行“舞风”之韵在舞蹈中已不罕见了,但亚彬自知这是致敬羲之不可回避的课题,应该说她的构想是“蹊径独辟”的……当作为书法“拟象”的黑衣舞者渐渐消散,黑色的底幕在一袭白衫的羲之独舞中缓缓升起,书法用笔的撇、折、捺、横折勾……陆续闪现;再通过羲之与一队白衫男子的合舞,舞剧叙述让羲之从自己“兼撮众法,备成一家”的心境中走出,回到“清流激湍,映带左右”的情境中来……题为《放浪形骸》的三幕以手持近两米竹竿的六人女子舞导入,手中的竹竿与顶饰的羽翎呈现出悠扬的古典舞风;不知这支悠然平缓的舞蹈是不是“茂林修竹”的拟象,但随之而来的十余众“青青子衿”的“群贤”之舞,由于各人均手持一米左右的竹枝,舞得酣畅淋漓、仪态万千……冰屏的投影中似乎全然不顾“天朗气清,惠风和畅”的记叙,让“群贤”在风狂雨暴中书写——我忽然觉得,这“风狂雨暴”并非“群贤”置身的情境而是其挥毫的意趣所在……羲之与“群贤”的合舞在圆转的流动中“放浪形骸”,只是羲之心中似有所寄——在舞台后区如垂柳般轻拂的景致中,一队桃红衣裙的女子宛如羲之的憧憬,而此前那只洁白的大鹅更体现为羲之的心之所向……观众当然明白这是王羲之沉浸在自己的书法世界中,那“白毛浮绿水,红掌拨清波”的“大鹅”正是其“放浪形骸”的寄情所在!

以当代青年更乐意接受的方式传扬《兰亭集序》

或许是王亚彬曾以独舞《扇舞丹青》的表演荣获过第五届全国舞蹈比赛的一等奖,舞中“以扇代笔”的“绘事”之舞让她驾轻就熟。因此,我们看到二幕中“群贤”及羲之的“竹枝”之舞,不仅以之拟“笔”而且以之状“剑”——羲之的状“剑”之舞联通到四幕《死生亦大》中。《死生亦大》开启了舞剧的下半场,舞台后半区光色的基调由宁静的苍翠转成战乱的血色;呈现出社会动态的群舞倏地静止成充满痛楚的造型,此时一袭红衫的羲之以舞剑之势挥动“竹枝”,恨不能以一己之“笔”还民众一个安宁……待到手中“竹枝”坠落,羲之的思绪才又回到眼前的“兰亭”——一组多达十二人的女子袖舞,比拟着羲之的行书运墨之状;待“袖舞”的“墨彩”散去,羲之久久凝望着远处的飞瀑,流露出“情随事迁,感慨系之”的情怀……仿佛人生的“柳暗花明”,此时的场景亦由暗转明,又现三三两两的“群贤毕至”之舞,又是“流觞曲水”之舞萦绕其间,一袭红衫的羲之在其间格外引人注目——似乎隐喻着《兰亭集序》的书写倾注着他“死生亦大”的心血……舞剧的五幕和六幕舞风陡转,从舞绘《兰亭集序》的内涵及其诞生,转向了这篇“天下第一行书”的传世流芳;为此,舞剧不得不增加了唐太宗李世民及其臣子萧翼,以及珍藏着《兰亭集序》真迹的永欣寺僧人辩才等几个人物——在五幕《修短随化》中主要叙述《兰亭集序》法书如何入得唐太宗李世民囊中;而六幕《后之视今》中,则叙述唐太宗李世民下诏众人临帖研习,使《兰亭集序》诸多传神摹本传扬天下!当下由王亚彬担任导演及编舞的原创舞剧《永和九年》,是以当代青年更乐意接受的方式传扬王羲之和他的《兰亭集序》。作为一部王亚彬致敬王羲之的舞剧佳作,《永和九年》首先体现为结构之“佳”,这主要有三个方面:一是所有幕次的命名均从《兰亭集序》中提取,将羲之的人生妥帖地结构在“集序”的文意中;二是通过青年赓对“永和九年”和王羲之对自身“笔墨春秋”的双重穿越,完成了舞剧具有当代“在场”意义的历史叙述;三是通过空间构成的多模态组合,交融起行动者与行动环境(如“群贤”与“曲水”),映衬出行动者及其行动内涵(如羲之的“习书”与黑衣舞者的“拟象”),使舞剧构成的视觉感知焕然一新。其次,《永和九年》还体现为舞语之“佳”,这也有三个方面值得称道:一是二幕《俯仰一世》的书法“拟象”之舞,黑衣舞者将“形体的书法”舞得意象生动、意趣盎然;二是一幕《游目骋怀》的景物“拟象”之舞,无论是“曲水”之舞还是“大鹅”之舞,都舞得“水”随人意、“鹅”通人情;三是三幕《放浪形骸》的道具“拟象”之舞,舞者借“茂林修竹”之境,以手中竹枝代“笔”拟“剑”,舞得酣畅淋漓、仪态万千。从某种意义上来说,原创舞剧《永和九年》可视为舞蹈的《兰亭集序》,是一部致敬王羲之的舞剧佳作。

(作者系中国文艺评论家协会顾问、北京市文联特约评论家)

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572