舞剧《咏春》以独特的“双非遗”题材,将中华民族传统武术与当代舞蹈融合,展现了舞蹈与武术精神的碰撞。该剧用“立足”“彷徨”“理想”“离别”“困境”和“传承”六幕,塑造了以“叶师父”为代表的武学英雄形象和半个世纪后电影《咏春》摄制组团队怀抱梦想、追梦英雄的普通奋斗者形象,以当代视角诠释英雄精神。

作为一部“双非遗”题材舞剧,《咏春》的创作者首先要面对的就是如何将咏春拳、香云纱这两个国家级非遗项目融入舞台这一课题。武术和舞蹈最大的不同就在于发力方式和气息的不同,具体到“咏春拳”则着重以柔克刚,攻防合一,斗技不斗力,非常讲究动作的精简、效率。如何让舞蹈演员演出武术的神韵?该剧主创花费一年时间深入非遗生活,带领舞蹈演员向武学大师拜师学艺,通过打木人桩练习咏春拳,体会武术中对体力和能量的科学运用。在舞蹈编创上,将咏春拳的典型动作和招式,如“日字冲拳”“摊手”“膀手”等融入舞蹈中,不仅展现出了咏春拳的实战技巧,也赋予了舞蹈独特的力量感和节奏感,舞者以精准的身体控制展现出咏春拳的流畅性和连贯性,最终形成了武舞相融、以舞化心的独特舞蹈语汇。舞台上,各门派武学顶尖高手,展开了登峰造极、精彩绝伦的对垒,成为该剧最突出的看点。

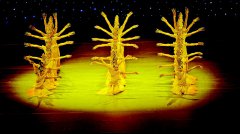

香云纱是舞剧《咏春》运用的另一个国家级非遗项目。作为一种古老的岭南面料,香云纱不仅被用于剧中的服装上,其制作工艺也被艺术化地融入剧情之中,舞台色调、人物造型和舞蹈风格上都有它的印记。舞台上,香云纱以其独特的质感和光泽,在演员的表演与舞美配合下,呈现出流动的美感,为该剧增添了视觉冲击力与艺术表现力。女子群舞《香云纱》是舞剧《咏春》中的第一段舞蹈,展现的正是香云纱古老繁复的染制过程。舞者们头戴尖斗笠,身着红云纱裙、香云绸裤,将天地之间极具美感的劳作场景展现在观众面前。针对这段群舞,有人提出“生硬”“是硬插进去的”,但笔者认为这正对是英雄热血与柔情的展现,喻指着勿忘故土的“永远的乡愁”,在情感上充满着代入感,是该剧的又一亮点。剧中呈现的香云纱不是牵强而是还不足够,需要更大的篇幅来渲染故土传统文化的魅力。

舞剧《咏春》在聚焦英雄故事的同时,也在诠释着平凡人创造不平凡的英雄故事的精神。该剧在结构上设计了戏中和戏外两条戏剧脉络,形成“戏中戏”的双线叙事结构样式。主创团队依靠电影特技和舞台屏风、云幕、投影、转盘等装置,对舞台时间和空间进行切割,使电影拍摄对象叶先生热血燃情的快意江湖和电影片场女导演、灯光师大春等追逐英雄的忙碌身影旋转交替出现。叶师父远赴他乡,怀抱“咏春堂”牌匾踏入群雄林立的武馆街,只为打破门户之见,发展咏春拳;《咏春》电影拍摄片场,电影人以光影塑刻英雄,英雄的精神也成为照亮普通人成长的光束。两个时空中的人物都拥有完整的故事和成长脉络,虽然他们的遭遇各有不同,但心境却总是重合的,在两条线索、两个场景的设置中,两个时代的追梦精神实现了共振。

舞剧《咏春》把武术与舞蹈加以融合,创造出既有武术质感又有舞蹈美感的“咏春舞蹈”,是对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,值得我们关注。舞剧《咏春》作为一部新作也仍存在一些问题:如上半场“长而沉闷”、缺乏精彩舞段,下半场缺乏塑造英雄事件的张力,女子群舞《香云纱》应以更浓郁的风格和更浪漫的想象来铸造精美舞段等。总之,一部舞剧要铸就经典,反复修改是必须的,我相信,《咏春》会走得更远。

(作者系原中国舞蹈家协会《舞蹈》杂志社社长、一级编导)

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572