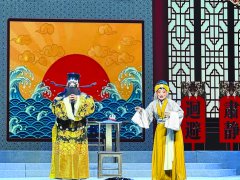

前几天,蒲剧名旦张秀芳老师组织弟子们在夏县演出冯派戏,感恩师傅,传承经典。我因为采访缘故,与她多有沟通,又了解到一些其学戏和唱戏的故事。

张秀芳老师学戏时18岁,按说已经错过了学戏的最佳年龄,但是凭着临猗孙吉黄河边人那种不服输的劲儿,她勤学苦练,终于走出了一条独特的戏路,在观众中颇受喜爱。

张秀芳说,她爱戏爱到什么程度呢?六个字:离了戏,不能活。当年她在万荣蒲剧团唱戏,学戏的路是很艰难曲折的。据她讲,过去有句口歌:“能给二亩地,不教一句戏。”不少演员担心教会徒弟、饿死师傅,所以教戏时不讲理论和体悟,多靠徒弟们自己模仿、自己悟。这其中的难度可想而知了。

后来由于种种原因,张秀芳离开了万荣团,到了霍州团,遇到了冯派二代传人宋荣庭先生。宋先生当时已年过花甲,为人诚恳,对学生敞开心扉,教戏的时候从来不藏着掖着,总是知无不言、言无不尽,生怕学生听不懂。张秀芳遇到爱生如子的宋老师,是她艺术道路的转折点,她不仅掌握了冯派的六字要诀“按、点、顿、拉、闪、放”,而且根据宋老师的教导,她又总结出了新的方法。

宋老师告诉她,过去男旦要拼着嗓子唱,目的是把男生唱出女生的清脆。现在时代变了,女旦已经普及,所以唱的时候不能再扯着嗓子吼了,而要变吼为说,这是一要。尤其是一些传统剧的唱词,前半部分多是说人、说事、说历史,若扯着嗓子唱,自己累,观众听着也累,所以要以情带声,以声传情。

第二要是“要巧,不能太满”。唱戏需要高潮,但更需要小桥流水,所以唱每一句用的力气不能太满,太满就把戏唱死了。唱戏要能放开,也要能收回来,收放自如才是表演的最佳境界。

第三要是“要真,不能装,不能做作,不能拿捏”。“真”的含义很广泛,真心、真意、真情,唱你自己的性格、心情、感情,戏人合一,又不完全合一。这其中也有度,总之一定要唱出自己的个性与特点,不能盲目模仿,戏一唱假便不感人了。

张秀芳说,1992年,宋老师去世时,她正四处奔波,自顾不暇。得知宋老师去世的消息时,宋老师已经安葬了。多年来,她一直觉得对不起宋老师,没有在他走时送他一程,报答他的传艺深恩。

2024年是张秀芳从艺50周年,她想,自己从艺50年只是个时间节点,但对老师的感恩和纪念不能忘,所以她将演出的主题定为:“师恩难忘,唱响经典。”有了目标,整场纪念演出也就有了灵魂和根。

如今,张秀芳还带着一些学生。她教他们学戏,努力和宋老师当年对自己一样。她说,教好了学生,也是对老师最大的感恩。

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572