秧歌戏起源于中国古代劳动人民在田间地头劳动时所唱的歌曲,后与中国民间舞蹈、杂技、武术等表演艺术相结合,逐渐发展成舞蹈动作、音律节奏、表演套路、唱词艺术有着独特韵味,且故事情节丰富的节目,并于2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。山西是秧歌戏最为集中的地方,每年正月,各地社火都少不了秧歌表演,因自然地理、交通物产、语言交际、风俗习惯的不同,各地秧歌就具有了鲜明的地方特色。

祁太秧歌

祁太秧歌流行于山西省中部,比山西梆子的形成还要早。起初,它只是一种在祁县、太谷民间传唱的小曲。明清之时,随着祁县、太谷人出外经商的增多,逐渐由一些爱好艺术的人将南方的民歌带回家乡传唱,或移植外地的地方戏曲调子,与当地的小曲糅合并加以提炼升华,又经过民间艺人创造性的演唱,到了明代万历年间,从清唱转为表演唱,逐渐形成了具有地方风格的小戏。每到逢年过节,由热心者自觉地组织进行街头表演,所以又称“过街秧歌”。在清乾隆六十年(1795)左右,由于当地文人的涉入,便将流传在民间的口传故事、传说及其对社会生活的感受,改编成有情节的秧歌戏,而且还有了“门板舞台”的演出场所,很快在太原、榆次、平遥、介休、孝义、文水、交城、汾阳、清徐等地广为流行。

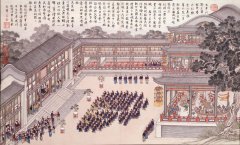

每到元宵节闹红火的时候,祁太秧歌通常以街头表演的形式演出。秧歌队大多20到30人,俊、丑二公子手持扇子走在队伍的最前面,在后面的队伍里面,男演员腰系红色系带,女演员背着鼓。男演员中也分为小生和老生,小生为素脸,身穿红色或者绿色的长袍,手持一把扇子;老生手持拐杖,头戴帽子,身穿长袍,脸上有白胡子。队伍中男演员的动作主要是挥臂摆动,十分干脆有力,向后退三步,向前迈一步为一组动作,动作很简单,主要是随着音乐不断变换队形。而女演员中分为旦角和正旦,旦角通常穿红色上衣、绿色裤子,脸为粉红色;正旦穿黑色上衣、白色裙子,头戴头巾和小花。女演员动作的幅度就比较大了,左右扭着走十字步,手里的道具可以是手绢或者扇子。整个队伍从街头走到街尾,载歌载舞,或诙谐,或喜庆,十分朴实、接地气。

临县伞头秧歌

临县伞头秧歌起源于中国古代祭祀活动中的迎神赛会和民间傩舞,主要在山西省吕梁山区的临县及其周边地区,包括离石、柳林、方山,以及与临县隔河相望的陕北佳县、吴堡一带流传。

临县伞头秧歌和大部分秧歌的基本舞姿一样,都以“扭”“摆”“走”三种形式作为表演基础。某种程度上,伞头秧歌与东北秧歌“热烈、火爆、诙谐、逗趣”的艺术特点较为相似,要求“走得要轻巧,摆得要花哨,扭得要活泛”。“扭”是舞蹈者腰部有节奏地扭动,“摆”是人体的上半身依靠肩、胸和头配合协调运动。舞蹈过程中“扭”和“摆”都由日常化的“走”来支撑,加上舞蹈者头部的摆动,形成了欢快而和谐的舞蹈氛围。

伞头秧歌队伍中角色主要有三种,“伞头”“打鼓子”和“拉花子”。作为秧歌队伍中领舞的“伞头”,他右手持花伞,左手持响环,右臂动作较小,左臂动作较大,做推出和收回的动作,一为象征威武,二作为信号指挥乐队。在舞蹈姿势上,作为场中的引导者,“扭”“摆”“走”必须稳健准确,随着锣鼓乐队的节奏或轻微或大幅度地协调动作。

“打鼓子”由男角扮演。在过街秧歌中,走在队伍最前面的一般都是“鼓子”。“鼓子”穿着汉民族彩服,头上扎着白毛巾英雄结,腰间系着腰鼓,双手拿着鼓槌,击鼓动作有力、神气。伞头秧歌的“鼓子”基本动作主要有缠头击鼓、斜身击鼓、踢腿击鼓以及掏腿击鼓,等等。

“拉花子”由女角扮演。该角色多穿大襟彩衣,红丝带绑在腰部,左手拿着红色的丝绸,右手拿着一个红色的风扇。“拉花子”的基本动作有绕扇、甩绸,步伐则起伏有度,体态表情则包括扭、腆和含等形态。

汾阳地秧歌

汾阳地秧歌流传在山西省汾阳市、孝义市一带,也称“捣秧歌”,起源于唐朝,相传是由汾阳王郭子仪的亲族从宫廷传到当地的栗家庄,并逐渐发展成为现今的汾阳地秧歌。

汾阳地秧歌分为“武场地秧歌”和“文场地秧歌”两种。

武场地秧歌是一种以舞蹈表演为主的民间艺术,演员角色造型独特,舞蹈形式由武术动作和势法演变而来,表演套路丰富,变化多端。主要套路有开场大阵、二龙出水、蛇蜕皮、蒜辫子、单勾心、十字花、三十六连勾、两条龙双引等。演员在平地上边打边舞,叫作“掏场子”。

文场地秧歌是一种地方小剧种,由于其以唱腔为主,故俗称文场秧歌,亦名“干板腔”或“汾阳磕板秧歌”。文场地秧歌不用丝竹管弦来伴奏,没有曲牌,也没有起板和过门,曲调的高低、节奏的快慢全由演唱者自行掌握。只要同台演唱的人能统一到一个调上即可,演唱者纯粹使用地方土语。

踢鼓子秧歌

踢鼓子秧歌流传于山西省北部地区,以其独特的鼓乐和舞蹈动作而闻名。踢鼓子秧歌起源于3000年前的踢鼓子舞,传说大禹治水之时,人们跳舞以祈祷风调雨顺。如今仍然可以在民间艺人的表演中看到这一舞蹈的痕迹。在漫长的历史长河中,踢鼓子舞逐渐演变成了如今的踢鼓子秧歌,成为山西省独具特色的民间舞蹈。

踢鼓子通常以群舞的形式表演,舞蹈演员身着色彩鲜艳的服装,手持鼓槌在鼓乐的伴奏下,进行各种舞蹈动作和队形的变换。舞蹈动作丰富多样,包括各种跳跃、旋转、翻滚等技巧,同时还注重展现演员的力量和气势。在表演过程中,演员们手持鼓槌,不断地敲击鼓面,发出清脆的声音,营造出热烈的氛围。踢鼓子秧歌有大场子、小场子和过街场子三种。大小场子主要以表演的人数和节目形式而定。大场子一般在山区较为流行,参加人数最少不得低于16人,多可达到64人或更多。表演时,常以两“踢鼓”(多扮老生)引路,每一“踢鼓”后,跟一“拉花”。队形有时成“一”字长蛇阵,或二纵队相并而行,或四纵队对阵而行,或穿插以各种阵式进行。小场子的前场叫“山子”,后场叫“摊子”,结尾叫“落毛”。

“踢鼓”的步法大而稳健,表演刚健奔放;“拉花”的步小而颤动,表演袅娜柔软。对舞的交手场类似武术中的对打,大场子红火热闹,气势大,阵式错综复杂。小场子表演者需有过硬的功夫和一定的技巧。过街场子是在大小场子进行前表演,穿街过巷,边走边表演,有宣传和召集人的作用。三种形式各有特点,一般是交叉进行。

踢鼓子秧歌的音乐以鼓、锣、钗为主,配以唢呐、长号,奏起“大小得胜”和“将军令”等曲牌,豪迈奔放,显示出了塞外之气势。

微信扫描二维码,关注山西戏剧网

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572