舞台创演不能“唯大制作论”

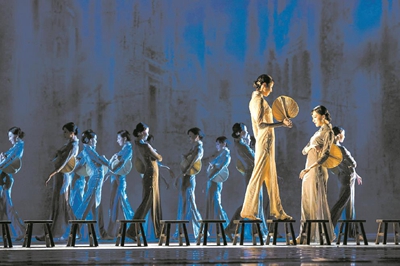

舞台艺术作品演出时间的长与短,其实是一个辩证的话题。俄罗斯话剧《静静的顿河》八小时演出成就了史诗气象。图为该剧剧照。 现象级舞剧《永不消逝的电波》的删改提高版让现场观众热...[详细]

新时代文艺环境与全域批评的构建

新时代文艺环境与全域批评的构建

文艺与环境的关系值得重视 创作(包括创作者、作品与创作行为)与环境的关系在创作学中至关重要,也是中外文艺学讨论的重要论题。中国古代文艺创作论非常重视对这一关系的表达,孟子...

时代与传统的双向赋能 ——评综艺节目《国风超有戏》

时代与传统的双向赋能 ——评综艺节目《国风超有戏》

对于《国风超有戏》这样一档大胆融合传统与现代的创新节目,作为戏曲从业者,从最初的疑虑观望,到最后怀着兴奋的心情看完第十期的圆满收官,这其中很多感受与思索要谈一谈。 《国风...

“戏剧现场”的屏幕之思

“戏剧现场”的屏幕之思

近日,俄罗斯音乐剧《安娜卡列尼娜》的高清舞台艺术影像在北京老舍剧场上映。该剧改编自列夫托尔斯泰的同名巨著,由莫斯科轻歌剧院创排,自2016年推出便是俄罗斯音乐剧中的大热门。...

为文化繁荣兴盛注入改革动能

为文化繁荣兴盛注入改革动能

数据显示,2024年上半年,全国规模以上文化及相关产业企业营业收入共计64961亿元人民币,较上年同期实现了7.5%的稳健增长。其中,展现出鲜明文化新业态特征的16个行业小类营业收入达2702...

让戏曲观演活动更加日常化

让戏曲观演活动更加日常化

生活化戏曲演出场景的减少,并不利于戏曲深度融入城市肌理与乡村血脉,不利于浓郁氛围的形成和保持,也有碍戏曲人口的发展壮大和戏曲艺术的繁荣发展。 戏曲的健康发展需要培育浓郁的...

“舞蹈+科技”:多媒体手段,多少为宜?

“舞蹈+科技”:多媒体手段,多少为宜?

舞蹈和科技的融合不能是简单的物理层面的叠加。面对新技术浪潮,我们需要把握好舞蹈与科技融合的尺度。 在传统舞台舞蹈创作领域,我们仍需坚守以人体动作为主要媒介的舞蹈艺术特质,...

用倾注深情的创作让观众怦然心动 ——从越剧《新龙门客栈

用倾注深情的创作让观众怦然心动 ——从越剧《新龙门客栈

2023年,根据同名电影改编、由我编剧的新国风环境式越剧《新龙门客栈》,因小百花(浙江小百花越剧团)两位青年演员的演绎而火爆出圈,百年女子越剧也因此在互联网时代重返年轻观众的...

人工智能对戏曲剧本创作的机遇与挑战

人工智能对戏曲剧本创作的机遇与挑战

人工智能(AI)是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AI对于艺术领域的影响是显而易...

从“小众雅玩”到“国潮新宠” ——数字赋能戏曲“出圈”

从“小众雅玩”到“国潮新宠” ——数字赋能戏曲“出圈”

近年来,越来越多戏曲院团开始拥抱数字智慧舞台,利用VR/AR、全息投影等技术,营造身临其境的沉浸式体验。 中国传统戏曲艺术历经数百年的传承与发展,虽然兼具雅俗共赏的特性,但却面...

艺术类高校如何开展美育

艺术类高校如何开展美育

开往春天的列车(中国画)李雨蒙 海渊之光奋斗者号(中国画)张孙哲 2020年,国务院办公厅出台《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,进一步确立了新时代学校美育的指导思...

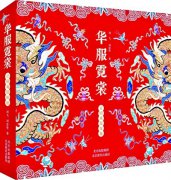

看得见的中华文化之礼 ——评《华服霓裳:京剧戏服探秘》

看得见的中华文化之礼 ——评《华服霓裳:京剧戏服探秘》

《华服霓裳》刘飞刘连伦著北京教育出版社 男红团龙蟒《四郎探母》中牛冬玲饰杨延辉 在中华文明5000年的历史长河中,服饰一直扮演着举足轻重的角色。它不仅是人们日常生活的必需品,更...

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572